Luiz Alberto Machado, economista e colaborador do Espaço Democrático

Edição Scriptum

Em seus artigos e comentários para o podcast do Espaço Democrático, o professor Roberto Macedo não se cansa de apontar a baixa taxa de investimento público registrada no Brasil desde o fim do chamado milagre econômico como a principal razão para o pífio desempenho das últimas décadas.

Para tanto, reconhece que o País precisa retomar níveis de crescimento compatíveis com seu alardeado potencial.

Tal crescimento não precisa, necessariamente, se equiparar às taxas obtidas no período em que a economia brasileira ostentava níveis invejáveis, superiores à média dos demais países, uma vez que o crescimento demográfico atual é significativamente menor do que o daquela época.

De qualquer forma, o Brasil precisa superar o que alguns economistas chamam de armadilha da renda média e voltar a crescer sustentável e regularmente, em vez de alternar taxas de crescimento entre positivas e negativas, autêntico voo de galinha.

Sendo assim, estimulado pelos argumentos do professor Macedo, decidi escrever este artigo.

Como o crescimento econômico do Brasil tem sido medíocre nas últimas décadas, parcela considerável de nossa população, em especial a camada mais jovem, não tem conhecimento dos bons momentos vividos pela nossa economia entre o final do século 19 e o final da década de 1970.

O embaixador Rubens Ricupero, um dos mais lúcidos analistas de nossa história, refere-se, no livro O Brasil e o dilema da globalização (São Paulo: Senac, 2001), às conclusões de Angus Maddison, tido como o maior especialista na análise de ciclos longos de desenvolvimento, que enfatiza o extraordinário desempenho da economia brasileira no período.

“Um dos maiores especialistas em medição histórica do desenvolvimento econômico, Angus Maddison, publicou, em 1987, o estudo World Economic Performance since 1870, no qual comparava dez das mais representativas economias do mundo, às cinco principais da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), isto é, do grupo das industrializadas (EUA, Alemanha, Japão, França e Reino Unido) e as cinco maiores de fora da OCDE (URSS, China, Índia, Brasil e México). O período de medição era bastante dilatado para descontar variações conjunturais, episódicas ou temporárias, pois abarcava mais de um século, os 116 anos que se estendiam de 1870 (fim da Guerra do Paraguai) até 1986. A conclusão foi que o melhor desempenho tinha sido o brasileiro, com a média anual de 4,4% de crescimento. Em termos per capita, o Japão ostentava o resultado mais alto, com 2,7%, mas o Brasil, não obstante a explosão demográfica daquela fase, vinha logo em segundo lugar, com 2,1% de expansão por ano. É bem provável que os resultados tivessem sido muito diferentes se fossem incluídos os anos pós-1987, que coincidem com a forte desaceleração brasileira e o espetacular crescimento da China.

Essa auspiciosa trajetória de crescimento econômico não foi linear, havendo momentos em que a estagnação, a inflação, o endividamento e o desemprego se transformaram em graves problemas, atingindo níveis preocupantes. Nessas ocasiões, a economia brasileira mostrou resiliência e capacidade de recuperação, readquirindo o vigor que lhe permitiu registrar um crescimento econômico superior ao da média mundial.

Até a década de 1980…

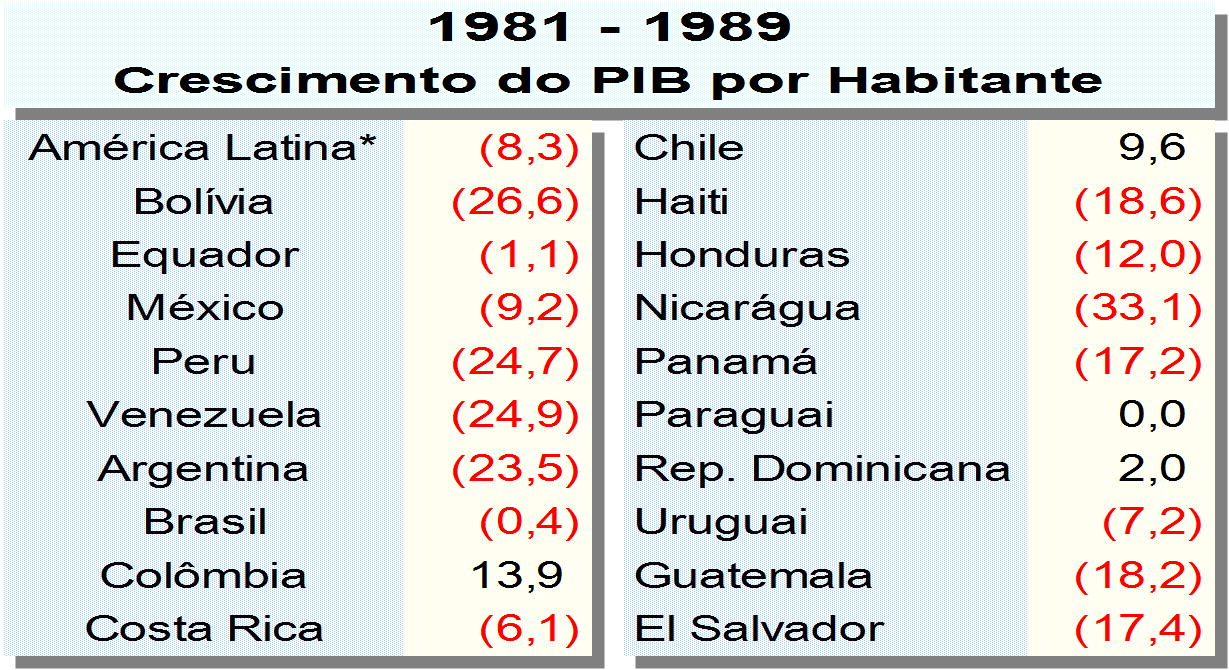

O Brasil, assim como quase toda a América Latina, passou por um período complicado que se tornou conhecido como “década perdida”. Nesse período, refletido na tabela abaixo, apenas três países da região tiveram desempenho positivo: República Dominicana, Chile e Colômbia.

DÉCADA PERDIDA

Fonte: WEFFORT, Francisco. Qual Democracia? (São Paulo: Cia. das Letras, 1992, p. 67)

Na maioria desses países prevaleceu, durante a década de 1980, uma perversa combinação: estagnação prolongada, inflação elevada e pressão das dívidas (ora interna, ora externa). Em quase todos, além das dificuldades econômicas, verificava-se, até determinada parte da década, a existência de regimes políticos autoritários.

Muitos dos candidatos à presidência desses países – eleitos na segunda metade da década de 1980 – haviam, em suas respectivas campanhas, se comprometido a promover a estabilidade monetária como pré-condição para a retomada do crescimento econômico.

Efetivamente, no início da década de 1990, muitos dos países que passaram pela década perdida de 1980 combinando pífio desempenho econômico com inflação galopante, agora governados por políticos eleitos democraticamente, tinham atingido o objetivo a que haviam se proposto de reduzir a inflação. A única exceção era o Brasil, onde a inflação anual continuava na casa dos quatro dígitos.

Guilherme Fiuza, em 3.000 dias no bunker (Rio de Janeiro: Record, 2017), faz uma observação relevante a esse respeito:

“No ano de 1992, no mundo inteiro, a inflação ultrapassara 1.000% em quatro países: Zaire, Rússia, Ucrânia e Brasil. Os três primeiros apresentavam causas estruturais graves para o sintoma. Só o Brasil tinha febre alta sem uma grave infecção visível. A inflação parecia sobreviver do grande empate político: panos quentes à esquerda, tranquilizantes à direita, um pouco mais de anestesia e bola para frente”.

Em 1993, o ano que antecede a adoção do Plano Real, a situação foi ainda pior, com a inflação atingindo 2.567%, enquanto a média dos países da América Latina foi de 22%.

Em um artigo de 1992, do professor Eduardo Giannetti, há um parágrafo que retrata bem o que era viver num país com taxas de inflação como essas:

“A convivência com a inflação é uma escola de oportunismo, imediatismo e corrupção. A ausência de moeda estável encurta os horizontes do processo decisório, torna os ganhos e perdas aleatórios, acirra os conflitos pseudodistributivos, premia o aproveitador, desestimula a atividade produtiva, promove o individualismo selvagem, inviabiliza o cálculo econômico racional e torna os orçamentos do setor público peças de ficção contábil”. (O Estado de S. Paulo, 14 de julho de 1992, p. 2)

Além dos aspectos apontados por Eduardo Giannetti, outra característica desta época, no Brasil, era a existência de uma inflação de índices de inflação. Várias instituições, entre as quais a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), divulgavam regularmente seus índices de inflação. Como eram calculados com metodologias distintas, não raras vezes as diferenças entre eles eram significativas. O fato de o governo ter substituído mais de uma vez o índice oficial, quando o mesmo registrava um número desfavorável, contribuía para o descrédito não apenas desses índices, mas também do próprio governo.

Altas taxas de inflação penalizam a todos. Porém, penalizam especialmente os menos favorecidos que, ao contrário dos que têm como se defender por meio de aplicações no mercado financeiro, são prejudicados consideravelmente pelo chamado imposto inflacionário.

Sendo assim, alinho-me àqueles que enxergaram na estabilidade conquistada graças ao Plano Real a oportunidade de novos tempos para o Brasil. Além da sensível redução do imposto inflacionário, eu acreditava que a estabilidade poderia se constituir num pré-requisito essencial para que o País voltasse a mostrar uma economia pujante e vigorosa, com taxas de crescimento compatíveis com seu reconhecido potencial.

Entretanto, passados mais de 30 anos da implantação do Plano Real − e quase meio século desde o início da “década perdida” −, o que se constata é que o Brasil segue apresentando um desempenho pífio, alternando taxas de crescimento ora positivas, ora negativas, sempre abaixo da expectativa da esmagadora maioria da população.

Enquanto países como China, Coreia do Sul, Índia e Chile reformaram suas estruturas e deslancharam, o Brasil parece ter ficado à margem da história, oscilando entre avanços pontuais e retrocessos recorrentes. Entre 1981 e 2021, o crescimento médio anual do PIB brasileiro mal ultrapassou 2%, e o crescimento per capita foi ainda mais modesto, comprometendo seriamente a redução da pobreza, o dinamismo produtivo e o bem-estar da população. Esse verdadeiro marasmo deixa a nítida impressão de que “o Brasil pode mais”.

Afinal, embora eu tenha consciência de que a história não se repete, tenho também a certeza de que um povo que não conhece a sua história está condenado a revivê-la indefinidamente.

Daí a minha esperança de que o conhecimento de parte expressiva de nossa invejável trajetória sirva de inspiração para que novas gerações consigam contribuir para que o Brasil volte a crescer a taxas compatíveis com seu extraordinário potencial.

Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.