Pesquisar

Taxonomy - Destaques da home

A 17ª Cúpula do BRICS será no Brasil

Economistas Luiz Alberto Machado e Paulo Galvão Jr. analisam o cenário internacional antes da reunião do Rio de Janeiro

Luiz Alberto Machado e Paulo Galvão Jr, economista e colaborador do Espaço Democrático

Edição Scriptum

Embora a maior parte das atenções da mídia esteja voltada para os preparativos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém, no Pará, o Brasil sediará, antes disso, outro importante evento internacional. A 17ª Cúpula do BRICS será realizada nos dias 6 e 7 de julho de 2025, no Rio de Janeiro. O BRICS é um grupo econômico de países emergentes, inicialmente composto por Brasil, Rússia, Índia e China, e posteriormente, pela África do Sul. Nos últimos anos, o grupo expandiu-se para incluir novos membros, como Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Irã, e, mais recentemente, a Indonésia.

É preciso revelar que a Arábia Saudita foi convidada a juntar-se ao grupo econômico em 2023, mas ainda não oficializou sua entrada como o 11º país membro do BRICS. A Arábia Saudita é o líder da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e o príncipe herdeiro, Mohammad bin Salman, poderá ampliar os seus investimentos e comércio exterior com os dez países membros do BRICS.

Já a Argentina foi convidada a ingressar no grupo durante a gestão do ex-presidente Alberto Fernández, na 15ª Cúpula do BRICS, em Johanesburgo, na África do Sul, entre 22 a 24 de agosto de 2023, mas, o presidente argentino Javier Milei não aderiu ao grupo em 22 de dezembro de 2023, após uma carta explicando que não considerava oportuna a incorporarão do país como membro pleno a em 1 de janeiro de 2024.

A presidência rotativa do BRICS, em 2025, está a cargo do Brasil, que tem enfatizado a importância de promover a reforma das instituições de governança mundial (ONU, FMI e Banco Mundial) e fortalecer a cooperação entre os países do Sul Global. A cúpula ocorrerá em um momento de desafios geopolíticos, incluindo tensões com a guerra comercial iniciada pelo presidente americano Donald Trump.

Recentemente, o cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia por 30 dias é um grande caminho para a paz duradoura na Europa Oriental, proposta liderada pelo presidente Trump ao líder ucraniano Volodymyr Zelensky e ao líder russo Vladimir Putin.

A 17ª Cúpula

Sob a liderança brasileira, o grupo planeja discutir, na 17ª Cúpula do BRICS, uma variedade de temas críticos, tais como: combate à fome e à pobreza; redução das desigualdades; promoção do desenvolvimento sustentável; enfrentamento as mudanças climáticas; avanço da inteligência artificial (IA); e mais empréstimos do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) para os países emergentes.

A expansão do BRICS também será um dos principais focos da cúpula. A inclusão da Indonésia, oficializada como membro pleno em janeiro de 2025, destaca o interesse crescente de nações emergentes no grupo econômico. No entanto, nem todas as adesões foram bem-sucedidas. Em outubro de 2024, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva vetou a entrada da Venezuela, justificando que o presidente Nicolás Maduro não apresentou resultados eleitorais presidenciais transparentes.

O BRICS almeja a criação de um sistema de pagamentos utilizando moedas dos países membros. Recentemente, o presidente Lula sinalizou que o grupo quer propor a tecnologia da criptomoeda para o comércio exterior entre os dez países membros, com o uso da blockchain, reduzindo a dependência do dólar americano. Mas, o presidente norte-americano Donald Trump já ameaçou aplicar tarifas protecionistas de 100% contra os países do BRICS se isto ocorrer.

Panorama econômico dos 10 membros

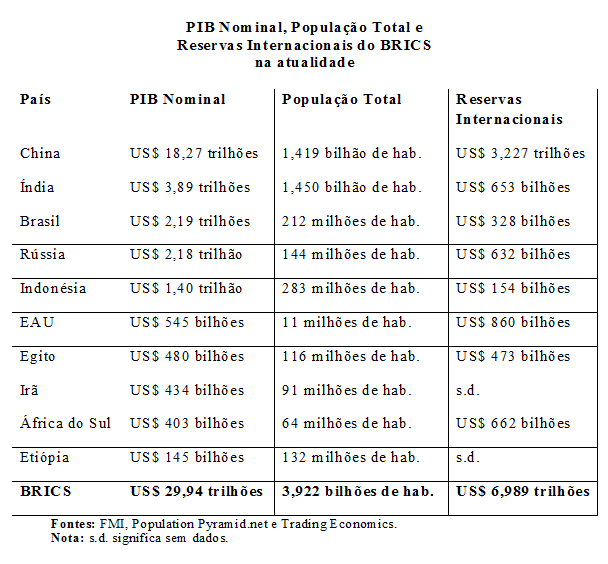

Na atualidade, o grupo BRICS representa 36% da superfície terrestre do planeta, 48% da população mundial, 28% do Produto Interno Bruto (PIB) nominal global, 26% do comércio internacional e 72% das reservas internacionais do mundo.

O BRICS tem se consolidado como uma força econômica global e a entrada de novos membros fortalece ainda mais sua influência mundial, sobretudo no Sul Global. É importante analisar alguns indicadores dos dez países integrantes na atualidade.

Esses dez países emergentes, juntos, têm PIB nominal de cerca de US$ 30 trilhões, população total de cerca de 4 bilhões de habitantes e reservas internacionais de cerca de US$ 7 trilhões, e, principalmente, buscam ampliar sua influência comercial.

Entre os BRICS+ existem nove países parceiros: Cuba, Uganda, Tailândia, Cazaquistão, Bolívia, Uzbequistão, Malásia, Bielorrússia e Nigéria. Recentemente, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan revelou publicamente grandes interesses da Turquia em ingressar no grupo, sendo um país estratégico geograficamente na Europa e na Ásia.

É preciso explicar que o BRICS Plus inclui os dez países membros do grupo BRICS, mais os nove países parceiros. Portanto, o BRICS, é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um grupo econômico de grande relevância no cenário global. Recentemente, o grupo expandiu-se para o BRICS Plus, que agora inclui 10 países membros — com a adição do Egito, EAU, Etiópia, Irã e Indonésia — e nove países parceiros estratégicos (Cuba e Bolívia, na América; Uganda e Nigéria, na África; Tailândia, Cazaquistão, Uzbequistão e Malásia, na Ásia; e Bielorrússia, da Europa). Essa ampliação pode ter impactos no comércio agropecuário mundial, criando novas oportunidades no BRICS+ para os exportadores brasileiros, por exemplo.

A possível entrada do México

O presidente Lula convidou o México, juntamente com o Uruguai e a Colômbia, para participarem da 17ª Cúpula. Embora esses países latino-americanos não sejam membros plenos do grupo, o presidente rotativo do BRICS destacou a importância de sua participação para ampliar o diálogo internacional.

A Cúpula do BRICS reunirá líderes de dez países membros e doze países parceiros para discutir temas relevantes ao desenvolvimento sustentável e à cooperação internacional. Além de países convidados, como o México. Hoje, gera um debate interessante sobre as vantagens e desvantagens para a possível entrada do México no BRICS, considerando o contexto econômico e geopolítico vigente.

Vantagens para o México no BRICS

A diversificação das relações econômicas, pois o México tem uma forte dependência dos Estados Unidos, devido ao Tratado México-EUA-Canadá (T-MEC). Participar do BRICS poderá ampliar suas relações comerciais com economias emergentes, reduzindo essa dependência.

O acesso a novos mercados e investimentos em plena Quarta Revolução Industrial. Com economias como China e Índia no grupo, o México poderá atrair investimentos em infraestrutura, tecnologia e energia, além de fortalecer suas exportações para novos mercados.

O maior papel geopolítico, porque o BRICS busca ser um contraponto à influência ocidental liderada pelos EUA e União Europeia (UE). O México poderá ter mais peso diplomático ao integrar um grupo econômico que defende um mundo multipolar.

E o fortalecimento do peso mexicano. A criação de mecanismos financeiros alternativos ao dólar americano poderá beneficiar a economia mexicana ao reduzir sua vulnerabilidade às flutuações da moeda americana.

Desvantagens para o México no BRICS

A possível tensão com os EUA, vizinho e maior parceiro comercial. O México poderá enfrentar pressões políticas e econômicas ao se aproximar demais do BRICS, especialmente da China e da Rússia, que têm relações tensas com Washington.

Os desafios internos de integração, pois o México já está inserido em diversas alianças regionais, como a Aliança do Pacífico, desde 2012. Uma entrada no BRICS poderá criar conflitos estratégicos e dividir suas prioridades diplomáticas.

As diferenças de modelo econômico vigente. O México tem uma economia mais alinhada com o livre mercado ocidental, enquanto países como China e Rússia têm modelos econômicos fortemente influenciados pelo Estado.

E a falta de um consenso interno. Não há um posicionamento claro dentro do governo da presidenta Claudia Sheinbaum, dos empresários mexicanos e da sociedade mexicana sobre entrar no BRICS. O país latino-americano poderá preferir manter relações com o grupo sem formalizar uma adesão.

O convite para participar da Cúpula do BRICS mostra que há um interesse em aproximar o México do grupo. No entanto, a decisão de ingressar oficialmente dependerá de uma análise cuidadosa dos impactos na relação com os EUA e do equilíbrio entre vantagens comerciais e riscos políticos.

Se o México conseguir manter boas relações com ambos, T-MEC e BRICS, poderá se beneficiar economicamente sem prejudicar sua posição estratégica. Por outro lado, um alinhamento mais forte com o BRICS poderá gerar reações adversas de Washington, o que poderá afetar sua economia altamente integrada com os EUA, mas já sofrendo com as tarifas protecionistas de 25% dos produtos oriundos do México.

Desafios e oportunidades

A 17ª Cúpula do BRICS representa, portanto, uma oportunidade para os países membros reforçarem sua cooperação e influenciarem a agenda global. A expansão do grupo econômico e a inclusão de novos membros, como EAU e Indonésia, por exemplos, demonstram a relevância crescente do BRICS no cenário internacional.

Finalizando, desafios persistem, como a necessidade de equilibrar interesses divergentes e responder a pressões externas, especialmente de potências como China e Índia. Portanto, o sucesso da cúpula dependerá da capacidade dos líderes em promover um diálogo construtivo e implementar ações concretas que beneficiem não apenas os países membros e países parceiros, mas também do Sul Global.

Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Esses dez países emergentes, juntos, têm PIB nominal de cerca de US$ 30 trilhões, população total de cerca de 4 bilhões de habitantes e reservas internacionais de cerca de US$ 7 trilhões, e, principalmente, buscam ampliar sua influência comercial.

Entre os BRICS+ existem nove países parceiros: Cuba, Uganda, Tailândia, Cazaquistão, Bolívia, Uzbequistão, Malásia, Bielorrússia e Nigéria. Recentemente, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan revelou publicamente grandes interesses da Turquia em ingressar no grupo, sendo um país estratégico geograficamente na Europa e na Ásia.

É preciso explicar que o BRICS Plus inclui os dez países membros do grupo BRICS, mais os nove países parceiros. Portanto, o BRICS, é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um grupo econômico de grande relevância no cenário global. Recentemente, o grupo expandiu-se para o BRICS Plus, que agora inclui 10 países membros — com a adição do Egito, EAU, Etiópia, Irã e Indonésia — e nove países parceiros estratégicos (Cuba e Bolívia, na América; Uganda e Nigéria, na África; Tailândia, Cazaquistão, Uzbequistão e Malásia, na Ásia; e Bielorrússia, da Europa). Essa ampliação pode ter impactos no comércio agropecuário mundial, criando novas oportunidades no BRICS+ para os exportadores brasileiros, por exemplo.

A possível entrada do México

O presidente Lula convidou o México, juntamente com o Uruguai e a Colômbia, para participarem da 17ª Cúpula. Embora esses países latino-americanos não sejam membros plenos do grupo, o presidente rotativo do BRICS destacou a importância de sua participação para ampliar o diálogo internacional.

A Cúpula do BRICS reunirá líderes de dez países membros e doze países parceiros para discutir temas relevantes ao desenvolvimento sustentável e à cooperação internacional. Além de países convidados, como o México. Hoje, gera um debate interessante sobre as vantagens e desvantagens para a possível entrada do México no BRICS, considerando o contexto econômico e geopolítico vigente.

Vantagens para o México no BRICS

A diversificação das relações econômicas, pois o México tem uma forte dependência dos Estados Unidos, devido ao Tratado México-EUA-Canadá (T-MEC). Participar do BRICS poderá ampliar suas relações comerciais com economias emergentes, reduzindo essa dependência.

O acesso a novos mercados e investimentos em plena Quarta Revolução Industrial. Com economias como China e Índia no grupo, o México poderá atrair investimentos em infraestrutura, tecnologia e energia, além de fortalecer suas exportações para novos mercados.

O maior papel geopolítico, porque o BRICS busca ser um contraponto à influência ocidental liderada pelos EUA e União Europeia (UE). O México poderá ter mais peso diplomático ao integrar um grupo econômico que defende um mundo multipolar.

E o fortalecimento do peso mexicano. A criação de mecanismos financeiros alternativos ao dólar americano poderá beneficiar a economia mexicana ao reduzir sua vulnerabilidade às flutuações da moeda americana.

Desvantagens para o México no BRICS

A possível tensão com os EUA, vizinho e maior parceiro comercial. O México poderá enfrentar pressões políticas e econômicas ao se aproximar demais do BRICS, especialmente da China e da Rússia, que têm relações tensas com Washington.

Os desafios internos de integração, pois o México já está inserido em diversas alianças regionais, como a Aliança do Pacífico, desde 2012. Uma entrada no BRICS poderá criar conflitos estratégicos e dividir suas prioridades diplomáticas.

As diferenças de modelo econômico vigente. O México tem uma economia mais alinhada com o livre mercado ocidental, enquanto países como China e Rússia têm modelos econômicos fortemente influenciados pelo Estado.

E a falta de um consenso interno. Não há um posicionamento claro dentro do governo da presidenta Claudia Sheinbaum, dos empresários mexicanos e da sociedade mexicana sobre entrar no BRICS. O país latino-americano poderá preferir manter relações com o grupo sem formalizar uma adesão.

O convite para participar da Cúpula do BRICS mostra que há um interesse em aproximar o México do grupo. No entanto, a decisão de ingressar oficialmente dependerá de uma análise cuidadosa dos impactos na relação com os EUA e do equilíbrio entre vantagens comerciais e riscos políticos.

Se o México conseguir manter boas relações com ambos, T-MEC e BRICS, poderá se beneficiar economicamente sem prejudicar sua posição estratégica. Por outro lado, um alinhamento mais forte com o BRICS poderá gerar reações adversas de Washington, o que poderá afetar sua economia altamente integrada com os EUA, mas já sofrendo com as tarifas protecionistas de 25% dos produtos oriundos do México.

Desafios e oportunidades

A 17ª Cúpula do BRICS representa, portanto, uma oportunidade para os países membros reforçarem sua cooperação e influenciarem a agenda global. A expansão do grupo econômico e a inclusão de novos membros, como EAU e Indonésia, por exemplos, demonstram a relevância crescente do BRICS no cenário internacional.

Finalizando, desafios persistem, como a necessidade de equilibrar interesses divergentes e responder a pressões externas, especialmente de potências como China e Índia. Portanto, o sucesso da cúpula dependerá da capacidade dos líderes em promover um diálogo construtivo e implementar ações concretas que beneficiem não apenas os países membros e países parceiros, mas também do Sul Global.

Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

A redemocratização em dez atos

Eventos importantes marcaram o processo de redemocratização do Brasil, que começou em 1974 e se consolidou em 1985

[caption id="attachment_39559" align="aligncenter" width="560"] Posse do presidente José Sarney completa 40 anos[/caption]

Edição Scriptum com Agência Senado

Em 15 de março de 1985, José Sarney tomou posse como presidente da República. A data, que está completando 40 anos, é um dos pontos de maior destaque da redemocratização do Brasil e irrigou a esperança de novos tempos, após 21 anos de ditadura militar.

A transição do regime militar para o governo dos civis foi um processo longo e marcado por importantes eventos políticos e sociais. Desde a vitória da oposição nas eleições legislativas de 1974 até a posse de um presidente eleito pelo voto popular em 1990, o Brasil passou por intensos debates, manifestações populares e reformas institucionais que pavimentaram o caminho para as eleições diretas.

Veja os marcos fundamentais que simbolizam a luta do povo brasileiro pela reconstrução da sua democracia.

Posse do presidente José Sarney completa 40 anos[/caption]

Edição Scriptum com Agência Senado

Em 15 de março de 1985, José Sarney tomou posse como presidente da República. A data, que está completando 40 anos, é um dos pontos de maior destaque da redemocratização do Brasil e irrigou a esperança de novos tempos, após 21 anos de ditadura militar.

A transição do regime militar para o governo dos civis foi um processo longo e marcado por importantes eventos políticos e sociais. Desde a vitória da oposição nas eleições legislativas de 1974 até a posse de um presidente eleito pelo voto popular em 1990, o Brasil passou por intensos debates, manifestações populares e reformas institucionais que pavimentaram o caminho para as eleições diretas.

Veja os marcos fundamentais que simbolizam a luta do povo brasileiro pela reconstrução da sua democracia.

- 1974: Vitória da oposição na eleição para o Congresso

- 1977: Pacote de Abril

O presidente Ernesto Geisel usou o Ato Institucional nº 5 (AI-5) para colocar o Parlamento em recesso.[/caption]

O presidente Ernesto Geisel usou o Ato Institucional nº 5 (AI-5) para colocar o Parlamento em recesso.[/caption]

- 1978: Fim dos Atos Institucionais

O presidente do Senado, Petrônio Portella, liderou articulação pela aprovação da Emenda Constitucional nº 11, que revogava todos os 17 Atos Institucionais do regime militar.[/caption]

O presidente do Senado, Petrônio Portella, liderou articulação pela aprovação da Emenda Constitucional nº 11, que revogava todos os 17 Atos Institucionais do regime militar.[/caption]

- 1979: Lei da Anistia

Sociedade civil se mobilizou pela anistia em 1979[/caption]

Sociedade civil se mobilizou pela anistia em 1979[/caption]

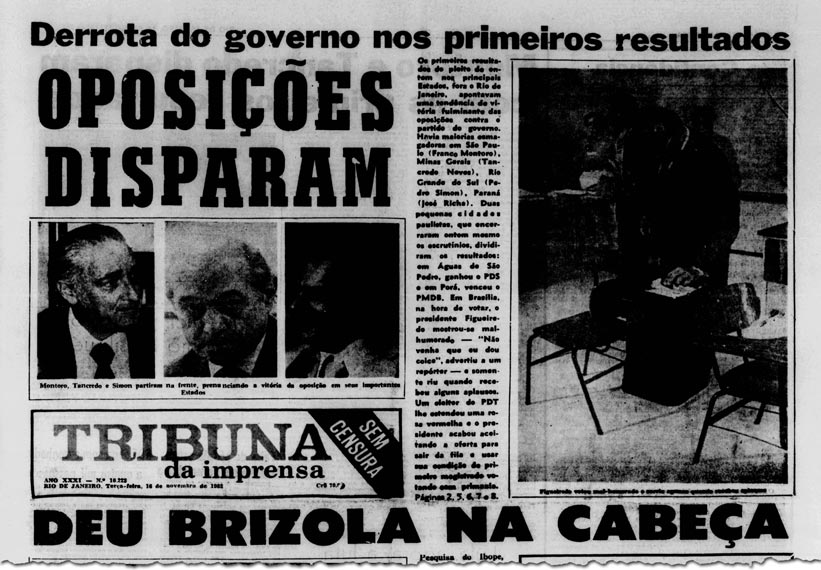

- 1982: Eleições estaduais

No dia seguinte ao pleito de 1982, o jornal Tribuna da Imprensa noticiava a vitória de governadores da oposição[/caption]

No dia seguinte ao pleito de 1982, o jornal Tribuna da Imprensa noticiava a vitória de governadores da oposição[/caption]

- 1984: Movimento Diretas Já

Proposta por Dante de Oliveira (em discurso na Câmara), a emenda que estabelecia eleições diretas para presidente contou com mobilizações em todo o país[/caption]

Proposta por Dante de Oliveira (em discurso na Câmara), a emenda que estabelecia eleições diretas para presidente contou com mobilizações em todo o país[/caption]

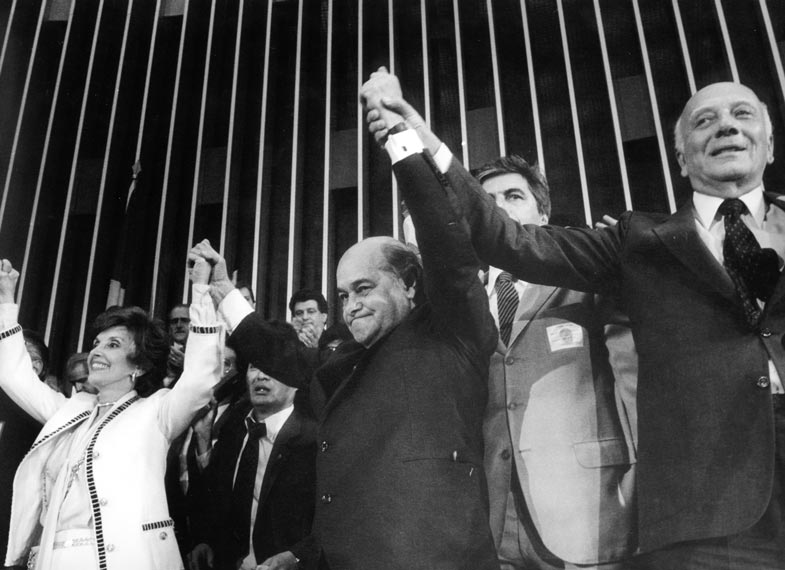

- 1985: Eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral

Vitória da chapa Tancredo e Sarney no Colégio Eleitoral encerrou duas décadas de governos militares[/caption]

Vitória da chapa Tancredo e Sarney no Colégio Eleitoral encerrou duas décadas de governos militares[/caption]

- 1985: Morte de Tancredo e posse de Sarney

Com Tancredo internado na véspera, coube a Sarney tomar posse como presidente em exercício. Tancredo faleceu pouco mais de um mês depois[/caption]

Com Tancredo internado na véspera, coube a Sarney tomar posse como presidente em exercício. Tancredo faleceu pouco mais de um mês depois[/caption]

- 1987 e 1988: Assembleia Constituinte

Após um ano e meio de trabalhos e intensa participação popular, o país tinha uma nova Constituição[/caption]

Após um ano e meio de trabalhos e intensa participação popular, o país tinha uma nova Constituição[/caption]

- 1989: Eleições diretas para presidente

rimeira eleição direta para presidente após o regime militar teve 22 candidatos; Fernando Collor foi eleito no segundo turno[/caption]

Card link

Another link

rimeira eleição direta para presidente após o regime militar teve 22 candidatos; Fernando Collor foi eleito no segundo turno[/caption]

Card link

Another link

Modelo falido emperra o Brasil e sacrifica o povo

Para Samuel Hanan, há uma urgente correção de rota a ser feita pelo País. Problemas que não são exclusivos do governo atual, mas de todos os governos do século 21

Samuel Hanan, ex-vice-governador do Amazonas, engenheiro especializado em economia e colaborador do Espaço Democrático

Edição Scriptum

Recentes pesquisas de opinião mostram uma crescente queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o menor nível de aprovação na história de seus três mandatos. Nunca antes na história deste País Lula havia experimentado patamares tão baixos de avaliação popular. Motivo de natural preocupação no Palácio do Planalto, esse fenômeno mostra que o modelo atual de governo no Brasil, alicerçado basicamente no carisma de uma pessoa, não funciona mais. É um modelo falido, seja essa pessoa de direita, de centro ou de esquerda.

Diante da inflação, com alta de preços dos combustíveis, da carne, do café e do ovo, não funciona apenas culpar os governos anteriores, atacar os investidores da Faria Lima ou atribuir, indevidamente, responsabilidade ao Banco Central pelos juros altos. Esse modelo está igualmente esgotado.

Na tentativa de reverter o quadro, tenta-se de tudo, desde trocar um ministro por um marqueteiro, passando pelo investimento bilionário em publicidade do governo. O problema, no entanto, não está em quem cuida da imagem do governo, tampouco na falta de recursos financeiros do País, mas principalmente na falta de cumprimento das promessas de campanha, ainda longe de se concretizarem apesar de já estarmos na segunda metade do mandato.

O Brasil está à espera de um presidente que encarne a figura de um líder menos personalista e reúna as qualidades de um verdadeiro estadista. Um chefe do Executivo com visão estratégica, menos preocupado com o ego e com a reeleição e mais empenhado em governar para reduzir as desigualdades sociais, regionais, raciais, educacionais e de renda, enfrentando com seriedade e competência os problemas econômicos e a violência urbana.

Hoje, o cidadão brasileiro tem muitas perguntas e poucas respostas. Qual o plano de metas do governo? Qual a política educacional para tirar o País da vergonhosa 49ª posição no ranking publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)? A expressão “sem educação não há salvação” é velha, relembrada a cada período eleitoral, porém a solução nunca chega. Por que o Brasil não paga salários dignos aos professores nem investe pesadamente no ensino em tempo integral e na capacitação e desenvolvimento dos professores? Há recursos, mas faltam metas, planejamento, gestão e transparência nos gastos. Resta a certeza de que sem qualidade no ensino, o País jamais conseguirá ser competitivo e formar bons médicos, dentistas, engenheiros, advogados, juízes, promotores de Justiça, economistas, pesquisadores e outros profissionais essenciais ao desenvolvimento de uma nação.

Também se ignora qual a política de combate à insegurança pública, situação grave alimentada pela entrada de drogas e armas pelas fronteiras, portos e aeroportos, de competência exclusiva do Governo Federal. Certo é que o Estado se mostra incapaz de conter o avanço das facções criminosas que dominam os presídios, as favelas e as ruas das grandes cidades brasileiras e cooptam jovens, inclusive indígenas, impondo suas próprias leis e desafiando diariamente as forças policiais. Não é à toa que o País é o líder mundial em homicídios intencionais, tendo registrado a incrível marca de 38.722 assassinatos em 2024. A violência também está no trânsito: 33.800 vítimas fatais em acidentes, em 2024, o que coloca o Brasil entre os quatro países do mundo nessa macabra estatística.

Na saúde, hospitais lotados, falta de vagas e medicamentos, epidemias de dengue, a volta da febre amarela e doenças antes erradicadas evidenciam políticas públicas fracassadas e o contínuo sofrimento da população. Em 2024, a dengue foi responsável por 6.041 óbitos, 400% mais que no ano anterior.

E onde está o plano de investimentos em infraestrutura para garantir mais ferrovias, rodovias, portos e aeroportos? Também não se concebe nenhum programa sério de combate à corrupção, prática antiga e cada vez mais tolerada, subtraindo a confiança nos políticos e agentes públicos, sugando o dinheiro público e fomentando a sensação de impunidade. Vergonha nacional e crescente com a presença cada vez maior do crime organizado nas instituições estatais. É bom lembrar da lição do grande artista renascentista Leonardo da Vinci: “Quem não pune o mal, incita-o a ser cometido”.

Nos dois últimos anos (2023 e 2024), o Brasil falhou novamente em reverter a trajetória historicamente recente de desmonte da luta contra a corrupção. Prova disso é o Índice de Percepção da Corrupção (I.P.C.), principal indicador mundial e produzido pela Transparência Internacional. Nesse ranking, o Brasil ocupava a 45ª posição em 2002, último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2010, primeiro governo Lula, o País caiu para o 69º lugar e a queda se acentuou para a 75ª colocação em 2015, durante o segundo mandato de Dilma Roussef. Com Jair Bolsonaro na presidência, o Brasil foi para o 96º lugar, em 2022 e, em 2024, no terceiro mandato de Lula, despencou para a 107ª posição, ao lado de Argélia e Turquia.

Difícil esperar algo diferente diante do afrouxamento da lei de improbidade e do silêncio reiterado do presidente da República e do Congresso Nacional sobre a pauta anticorrupção. Incrédulo, o País assiste à renegociação de acordos de leniência para beneficiar empresas envolvidas em corrupção e a manutenção no cargo de um ministro indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, fraude em licitação e organização criminosa. Seria tão fácil se houvesse vontade política de se fazer uma lei tornando imprescritíveis os crimes contra a administração pública.

Ignora-se por completo o gigantismo do Estado, máquina pública ineficiente e onerosa. Hoje, o Brasil gasta com funcionalismo público de 12,3% a 12,8% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto nos 38 países da OCDE a média desse gasto é de 9,6% a 9,8% PIB. O excesso significa gastos adicionais injustificáveis de quase R$ 300 bilhões/ano, valor superior ao orçamento anual do SUS, sobrando mais de R$ 80 bilhões/ano.

Os números são um triste retrato da bancarrota nacional e um convite à reflexão. Hoje o Brasil ocupa apenas a 89ª posição entre os países da ONU com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O País era o 63º em 2002, caiu para 73º em 2010, depois para 84º em 2015, e em 2023 era o 87º. O declínio é evidente: perdemos 26 posições em IDH, o que significa acentuada queda na qualidade de vida da população.

Levantamento de 2023 mostrou que naquele ano 16,4 milhões de brasileiros, o correspondente a 7,71% da população, viviam em moradias classificadas como favelas. No ano 2000, eram 4,3% dos brasileiros nessa situação, depois 5,8%, em 2010.

O brasileiro paga muitos impostos, porém não vê a contrapartida estatal, conforme mostra o Índice de Retorno do Bem-estar Social (Irbes): o País há mais de duas décadas está estagnado na 30ª e última posição na devolução à população dos serviços de educação, saúde e segurança, entre os 30 países de maior expressão econômica e com maior carga tributária.

A desigualdade na distribuição de renda continua brutal. De acordo com o índice Gini, da ONU, o Brasil ocupa a 14ª posição entre os países mais desiguais do mundo, atrás da Costa Rica (13°), ao lado do Congo (14º) e à frente da Guatemala (15°). No PISA, índice que mede o nível de educação formal, estamos apenas na 44ª posição entre 56 países avaliados. No ranking dos 53 países da OCDE, o Brasil figura apenas na 49ª posição.

Contribui para isso o valor do salário-mínimo, renda de 55% da população brasileira: apenas US$ 265,00/mês. Esse valor dá ao Brasil a penúltima colocação entre os 16 países da América Latina. Para efeito de comparação, no Chile, primeiro nesse ranking, o salário-mínimo é de US$ 510,00/mês, quase o dobro do Brasil.

O cidadão ainda é castigado com a tributação sobre o consumo, com alíquotas pesadas que respondem por mais de 40% do total da arrecadação tributária dos três entes federativos (União, Estados e municípios). A reforma tributária, recém-aprovada, não aliviou a situação porque resultou ao brasileiro o ônus de pagar a maior alíquota do mundo (entre 28% e 28,5% do valor do bem ou produto ou mercadoria).

E como se não bastasse, o governo ainda tributa inflação – que sabidamente não é renda – ao não fazer a correção anual das tabelas do Imposto de Renda pelo IPCA. A isenção atual, de R$ 2.826,25, está defasada em 127,32%, segundo o Sindifisco Nacional. A isenção correta seria R$ 5.135,16/mês. Se aplicada, beneficiaria cerca de 94% dos trabalhadores com carteira assinada. Isto é: o Brasil precisa de lei tornando obrigatória a correção anual das tabelas do Imposto de Renda pela inflação do ano anterior, e não fazer, como tem sido, somente nos anos eleitorais, por vontade ou conveniência do governante de plantão.

Além disso, a recente lei que alterou o cálculo do reajuste anual do salário-mínimo, no tocante à parcela de ganho real acima da variação do IPCA (inflação), prejudicou o bolso, a mesa e a renda do brasileiro que ganha um salário-mínimo/mês. Isso porque retirou do trabalhador e do aposentado R$ 9,57/mês, ou R$ 121,41/ano, o suficiente para comprar oito quilos de arroz ou sete quilos de feijão no ano. Esse valor o brasileiro receberia se não houvesse essa lei, uma vez que o salário teria sido corrigido pela inflação de 2023 e adicionalmente, a taxa de crescimento percentual do PIB de 3,2%.

Com a nova sistemática de cálculo, as pessoas com renda mensal de um salário-mínimo serão responsáveis pela participação de 22% da redução de gastos do programa do Governo Federal, aprovado pelo Congresso Nacional para o biênio 2025/2026. Ou seja, o governo economiza tirando alimento da mesa do trabalhador mais humilde. O efeito vale também para o Bolsa Família: sem a obrigação da correção anual pelo IPCA, os beneficiários perderam R$ 18,80/mês. A dimensão dos efeitos da nova lei é assustadora: a redução do valor do aumento real do salário-mínimo atinge 70% dos aposentados e pensionistas da Previdência Social e 80% da população dos Estados de Alagoas, Amazonas, Maranhão e Paraíba (mais de 18 milhões de pessoas). Significa que afeta mais de 55% da população brasileira. Temos um governo que é Robin Hood às avessas.

E não é só. Com a reforma tributária aprovada em 2024, o Brasil terá em breve a maior alíquota do mundo, da ordem de 28% a 28,5% do valor do bem, do produto ou da mercadoria. O governo cria, dessa forma, um fardo pesado demais para o cidadão carregar porque impõe excessiva tributação sobre o consumo de gêneros e produtos que o brasileiro adquire nos supermercados, farmácias e outros estabelecimentos.

Em suma, tira-se a renda do cidadão. Gosto de lembrar de 2 frases, a primeira de John Kenneth Galbraith, um dos mais importantes economistas do mundo, “Nada mais eficaz para limitar a liberdade, incluindo a liberdade de expressão, como a total falta de dinheiro”. E a segunda, mais ácida, do político e consultor norte-americano Harry Browne, “o Governo é bom em uma coisa, ele sabe como quebrar as suas pernas apenas para depois lhe dar uma muleta e dizer: veja, se não fosse pelo Governo você não seria capaz de andar”.

Esse é o retrato do que vem ocorrendo no Brasil, tira-se o dinheiro do assalariado e do aposentado (não-correção da tabela do imposto de renda, alteração reajuste salário mínimo, falta de seriedade no controle da inflação, em especial dos preços do alimentos) e, em vez de o governo retornar oferecendo dignidade ao povo, com soluções eficazes e permanentes, oferta-lhe muletas por meio de programas como o auxílio-gás (R$ 3,55 bilhões/ano, para 22 milhões de pessoas), Bolsa Família (R$ 170 bilhões/ano, para 20,8 milhões de famílias), Benefício de Prestação Continuada (R$ 80 bilhões/ano, para 4,7 milhões de pessoas), além do auxílio-dignidade menstrual e o confuso Pé de Meia.

Com esses programas, o governo gasta cerca de 2,3% do PIB, quase 5% do orçamento da União, oferecendo alívio temporário aos mais carentes, porém sem retirar os beneficiários da linha da pobreza.

Há, na realidade, uma transferência compulsória de renda das classes B, C e D para os cofres do governo, um montante da ordem de R$ 45,8 bilhões por ano, segundo os especialistas, muitas vezes por meio de tributos disfarçados. O pior é que esse dinheiro retirado de cerca de 36 milhões de brasileiros sustenta uma farra de privilégios, em uma situação vergonhosa e desafiante do bom senso e da moralidade pública. A imprensa tem noticiado com frequência o pagamento de mais de R$ 200 mil mensais a membros do Ministério Público e vencimentos superiores a R$ 150 mil de membros do Poder Judiciário – muito acima do teto constitucional –, além de polpudas remunerações de ministros de Estado por meio de jetons recebidos na condição de membros de conselhos das estatais federais e de centenas de milhões de reais destinados a emendas Pix do Congresso, sem qualquer transparência. Além dos privilégios reservados aos membros dos diferentes poderes acresce a farra dos gastos tributários de mais de R$ 500 bilhões para os setores escolhidos pelo governo. Enquanto isso, um professor recebe R$ 3.945,00 por mês, cumprindo jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Há uma urgente correção de rota a ser feita pelo País. Esses problemas não vêm de agora e não são exclusivos do governo atual, mas sim de todos os governos do século 21. A solução deve vir através da redução de privilégios e redução de gastos públicos, além de políticas efetivas de combate à corrupção e o fim da reeleição para cargos do Executivo, tudo acompanhado de propostas para oferecer, efetivamente, melhores condições de vida à população, propiciando a todos os brasileiros uma existência digna na qual ninguém dependa de favores do governo, mas possa usufruir de políticas públicas eficientes e festejar um Brasil mais justo e menos desigual.

Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another linkRelatório reúne dados de 90 iniciativas de promoção da saúde em favelas

Cozinhas comunitárias, consultórios psicoterapêuticos para mulheres e cursos de formação de jovens comunicadores são alguns desses projetos

[caption id="attachment_39507" align="aligncenter" width="946"] Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro[/caption]

Texto Estação do Autor com Revista Galileu/Globo

Edição Scriptum

Diante dos desafios enfrentados pelas favelas cariocas no período pós-pandemia, um conjunto de iniciativas tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. A construção de cozinhas comunitárias, consultórios psicoterapêuticos para mulheres e cursos de formação de jovens comunicadores são apenas algumas das 90 ações analisadas em um estudo recente. Para compor o trabalho, pesquisadores analisaram informações de programas ligados ao Plano Integrado de Saúde nas Favelas, desenvolvido pela Fiocruz em parceria com a UFRJ, Uerj, PUC, IFF, UENF, Abrasco, SBPC e Alerj.

Reportagem publicada na revista Galileu Galilei (assinantes) destaca o impacto do plano implementado em 18 municípios do Rio de Janeiro. A iniciativa, conduzida por organizações sociais em parceria com instituições de ensino, unidades de saúde da família, policlínicas e postos de saúde tem transformado realidades. Segundo a Fiocruz, as ações já alcançaram 625 mil pessoas, evidenciando a importância de projetos multidisciplinares que fortalecem comunidades e promovem a saúde de forma efetiva.

Em um comunicado da Fiocruz, Lourdes Aguiar, vice-presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas da instituição, explica que a pesquisa destaca o caráter inovador do Plano Integrado de Saúde nas Favelas ao reunir instituições acadêmicas e de saúde pública, para a construção de uma plataforma, além de realizar as ações juntamente com a comunidade. Aguiar defende o modelo para ser adotado por várias áreas, além da saúde.

Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro[/caption]

Texto Estação do Autor com Revista Galileu/Globo

Edição Scriptum

Diante dos desafios enfrentados pelas favelas cariocas no período pós-pandemia, um conjunto de iniciativas tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. A construção de cozinhas comunitárias, consultórios psicoterapêuticos para mulheres e cursos de formação de jovens comunicadores são apenas algumas das 90 ações analisadas em um estudo recente. Para compor o trabalho, pesquisadores analisaram informações de programas ligados ao Plano Integrado de Saúde nas Favelas, desenvolvido pela Fiocruz em parceria com a UFRJ, Uerj, PUC, IFF, UENF, Abrasco, SBPC e Alerj.

Reportagem publicada na revista Galileu Galilei (assinantes) destaca o impacto do plano implementado em 18 municípios do Rio de Janeiro. A iniciativa, conduzida por organizações sociais em parceria com instituições de ensino, unidades de saúde da família, policlínicas e postos de saúde tem transformado realidades. Segundo a Fiocruz, as ações já alcançaram 625 mil pessoas, evidenciando a importância de projetos multidisciplinares que fortalecem comunidades e promovem a saúde de forma efetiva.

Em um comunicado da Fiocruz, Lourdes Aguiar, vice-presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas da instituição, explica que a pesquisa destaca o caráter inovador do Plano Integrado de Saúde nas Favelas ao reunir instituições acadêmicas e de saúde pública, para a construção de uma plataforma, além de realizar as ações juntamente com a comunidade. Aguiar defende o modelo para ser adotado por várias áreas, além da saúde.