Pesquisar

Taxonomy - Destaques da home

‘Não faltam médicos no Brasil, nosso problema é de distribuição’, afirma oncologista

Paulo Hoff defende programas de residência bem estruturados, com infraestrutura e remuneração adequada

[caption id="attachment_39268" align="aligncenter" width="560"] Hoff defende a aplicação de prova padronizada para a área para assegurar que a pessoa está apta a assumir uma das profissões mais importantes que existem.[/caption]

Texto Estação do Autor com O Globo

Edição Scriptum

O Brasil não enfrenta uma escassez de médicos, mas precisa melhorar a distribuição desses profissionais. Para garantir um atendimento adequado, é essencial investir em programas de residência bem estruturados, com infraestrutura e remuneração adequada, tornando mais atrativas as oportunidades para que jovens médicos se estabeleçam em regiões carentes. Essa é a opinião de Paulo Hoff, professor de Oncologia da Faculdade de Medicina da USP e diretor da Rede D’Or.

Em entrevista ao jornal O GLOBO (assinantes) o especialista mostra preocupação quanto à criação de novos cursos de Medicina no País e à necessária aferição da qualidade da formação dos alunos. Ele também analisa os avanços tecnológicos aplicados à promoção da saúde e ao atendimento dos pacientes.

Com uma média atual de 2,8 profissionais por mil habitantes, o médico considera uma falácia dizer que no Brasil existe carência de profissionais médicos. “Não falta, mas precisamos distribuir melhor e nos concentrar na qualidade dos médicos que estão sendo formados”, afirma. O País deve terminar esta década com aproximadamente um milhão de médicos, um índice por habitante igual ou superior ao da maior parte dos países.

Para certificar a qualidade da formação médica, Hoff defende a aplicação de prova padronizada para a área, como a OAB tem para os advogados. Segundo ele, o objetivo das provas não seria evitar a aprovação e sim assegurar que os programas estão preparados, o conhecimento foi adquirido e que a pessoa está apta a assumir uma das profissões mais importantes que existem.

Com o avanço da tecnologia, as novas gerações de médicos enfrentarão uma prática diferente, com a inteligência artificial desempenhando um papel essencial. O oncologista entende que assim como a telemedicina, a IA veio para ficar. Para ele, os prontuários eletrônicos deveriam permitir o acesso aos dados do paciente em diferentes localidades. “No futuro próximo, esses prontuários poderão ou deverão estar conectados a ferramentas de IA auxiliando no diagnóstico e tratamento”, acredita.

Hoff defende a aplicação de prova padronizada para a área para assegurar que a pessoa está apta a assumir uma das profissões mais importantes que existem.[/caption]

Texto Estação do Autor com O Globo

Edição Scriptum

O Brasil não enfrenta uma escassez de médicos, mas precisa melhorar a distribuição desses profissionais. Para garantir um atendimento adequado, é essencial investir em programas de residência bem estruturados, com infraestrutura e remuneração adequada, tornando mais atrativas as oportunidades para que jovens médicos se estabeleçam em regiões carentes. Essa é a opinião de Paulo Hoff, professor de Oncologia da Faculdade de Medicina da USP e diretor da Rede D’Or.

Em entrevista ao jornal O GLOBO (assinantes) o especialista mostra preocupação quanto à criação de novos cursos de Medicina no País e à necessária aferição da qualidade da formação dos alunos. Ele também analisa os avanços tecnológicos aplicados à promoção da saúde e ao atendimento dos pacientes.

Com uma média atual de 2,8 profissionais por mil habitantes, o médico considera uma falácia dizer que no Brasil existe carência de profissionais médicos. “Não falta, mas precisamos distribuir melhor e nos concentrar na qualidade dos médicos que estão sendo formados”, afirma. O País deve terminar esta década com aproximadamente um milhão de médicos, um índice por habitante igual ou superior ao da maior parte dos países.

Para certificar a qualidade da formação médica, Hoff defende a aplicação de prova padronizada para a área, como a OAB tem para os advogados. Segundo ele, o objetivo das provas não seria evitar a aprovação e sim assegurar que os programas estão preparados, o conhecimento foi adquirido e que a pessoa está apta a assumir uma das profissões mais importantes que existem.

Com o avanço da tecnologia, as novas gerações de médicos enfrentarão uma prática diferente, com a inteligência artificial desempenhando um papel essencial. O oncologista entende que assim como a telemedicina, a IA veio para ficar. Para ele, os prontuários eletrônicos deveriam permitir o acesso aos dados do paciente em diferentes localidades. “No futuro próximo, esses prontuários poderão ou deverão estar conectados a ferramentas de IA auxiliando no diagnóstico e tratamento”, acredita.

Eventos climáticos deixam 242 milhões de alunos sem aulas em 2024

Região mais afetada foi o Sul da Ásia, onde as temperaturas chegaram a 47 graus celsius em amio; 128 milhões de alunos tiveram sua educação comprometida

[caption id="attachment_39261" align="aligncenter" width="560"] Ondas de calor, ciclones tropicais, tempestades, inundações e secas resultaram na interrupção dos estudos de 242 milhões de estudantes em 85 nações, segundo o Unicef[/caption]

Texto: Estação do Autor com Agência Brasil

Edição: Scriptum

Em 2024, os impactos de eventos climáticos extremos afetaram não apenas a saúde do planeta, mas também a educação em diversos países. Ondas de calor, ciclones tropicais, tempestades, inundações e secas resultaram na interrupção dos estudos de 242 milhões de estudantes em 85 nações, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). No Brasil, 1,17 milhão de crianças e adolescentes ficaram sem aulas por algum período no ano passado, principalmente devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

A região mais afetada foi o Sul da Ásia, onde, em maio, as temperaturas chegaram a 47 graus celsius. Conforme o relatório, 128 milhões de alunos tiveram sua educação comprometida.

Reportagem de Mariana Tokarnia para a Agência Brasil apresenta dados do relatório Learning Interrupted: Global Snapshot of Climate-Related School Disruptions in 2024. O estudo analisa os impactos da crise climática nas escolas e, consequentemente, no aprendizado de alunos da educação infantil ao ensino médio.

As ondas de calor foram o principal risco climático para o fechamento de escolas em 2024, atingindo mais de 118 milhões de estudantes em abril. Segundo o Unicef, pelo menos 16 países suspenderam as aulas devido a fenômenos meteorológicos extremos, incluindo o tufão Yagi, que afetou 16 milhões de crianças na Ásia Oriental e no Pacífico.

Na Europa, chuvas torrenciais e inundações atingiram a Itália, prejudicando a vida escolar de mais de 900 mil estudantes, e na Espanha onde 13 mil crianças ficaram sem aulas.

Mônica Pinto, chefe de Educação do Unicef no Brasil, destaca o desafio das redes de ensino, agravado por eventos extremos. Enchentes no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e, recentemente, no Rio Grande do Sul causaram perdas de vidas e casas. Além disso, há dificuldades das famílias atingidas para retomarem a rotina escolar de crianças e adolescentes, pois muitas escolas foram destruídas ou transformadas em abrigos.

Diante desse cenário, o Unicef recomenda medidas globais para proteger crianças e adolescentes dos impactos climáticos. Entre elas estão investir em escolas e instalações de aprendizagem resilientes a catástrofes e inteligentes em termos climáticos para uma aprendizagem mais segura; e acelerar o financiamento para melhorar a resiliência climática na área de educação, incluindo o investimento em soluções comprovadas e promissoras.

Ondas de calor, ciclones tropicais, tempestades, inundações e secas resultaram na interrupção dos estudos de 242 milhões de estudantes em 85 nações, segundo o Unicef[/caption]

Texto: Estação do Autor com Agência Brasil

Edição: Scriptum

Em 2024, os impactos de eventos climáticos extremos afetaram não apenas a saúde do planeta, mas também a educação em diversos países. Ondas de calor, ciclones tropicais, tempestades, inundações e secas resultaram na interrupção dos estudos de 242 milhões de estudantes em 85 nações, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). No Brasil, 1,17 milhão de crianças e adolescentes ficaram sem aulas por algum período no ano passado, principalmente devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

A região mais afetada foi o Sul da Ásia, onde, em maio, as temperaturas chegaram a 47 graus celsius. Conforme o relatório, 128 milhões de alunos tiveram sua educação comprometida.

Reportagem de Mariana Tokarnia para a Agência Brasil apresenta dados do relatório Learning Interrupted: Global Snapshot of Climate-Related School Disruptions in 2024. O estudo analisa os impactos da crise climática nas escolas e, consequentemente, no aprendizado de alunos da educação infantil ao ensino médio.

As ondas de calor foram o principal risco climático para o fechamento de escolas em 2024, atingindo mais de 118 milhões de estudantes em abril. Segundo o Unicef, pelo menos 16 países suspenderam as aulas devido a fenômenos meteorológicos extremos, incluindo o tufão Yagi, que afetou 16 milhões de crianças na Ásia Oriental e no Pacífico.

Na Europa, chuvas torrenciais e inundações atingiram a Itália, prejudicando a vida escolar de mais de 900 mil estudantes, e na Espanha onde 13 mil crianças ficaram sem aulas.

Mônica Pinto, chefe de Educação do Unicef no Brasil, destaca o desafio das redes de ensino, agravado por eventos extremos. Enchentes no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e, recentemente, no Rio Grande do Sul causaram perdas de vidas e casas. Além disso, há dificuldades das famílias atingidas para retomarem a rotina escolar de crianças e adolescentes, pois muitas escolas foram destruídas ou transformadas em abrigos.

Diante desse cenário, o Unicef recomenda medidas globais para proteger crianças e adolescentes dos impactos climáticos. Entre elas estão investir em escolas e instalações de aprendizagem resilientes a catástrofes e inteligentes em termos climáticos para uma aprendizagem mais segura; e acelerar o financiamento para melhorar a resiliência climática na área de educação, incluindo o investimento em soluções comprovadas e promissoras.

Conflitos sociais e acesso à justiça

Esforço em direção ao aprimoramento do Judiciário pode ser intensificado com o uso de pesquisas como as feitas pelo IBGE duas vezes, escreve Tulio Kahn

Tulio Kahn

Edição Scriptum

Diariamente, milhares de pessoas se envolvem em diversos tipos de conflitos mais ou menos sérios. São conflitos entre patrões e empregados, na esfera do trabalho; brigas com os planos de saúde, no âmbito dos direitos dos assegurados; cobranças indevidas de prestadoras de serviços; separações amorosas; querelas com vizinhos ou no mundo dos negócios.

Para resolver estes conflitos, as pessoas recorrem aos sindicatos, órgãos de defesa do consumidor, mediadores, parentes, polícia, SACs e outras instâncias de mediação extrajudicial. Outros optam por uma iniciativa mais formal, recorrendo aos diversos ramos da Justiça – trabalhista, cível, criminal etc – e há ainda os que simplesmente não tomam qualquer iniciativa: desconhecem seus direitos ou avaliam que o esforço não vale a pena, que é demorado, distante ou caro, entre outros motivos.

Mas de quantos conflitos estamos falando? De quais tipos? Quais foram as medidas tomadas e os órgãos acionados? Por que motivos estes órgãos foram acionados ou não acionados? Qual o perfil de quem recorreu à justiça? Ficaram satisfeitos com o resultado?

Para responder a estas e outras questões os governos realizam esporadicamente as pesquisas de acesso à justiça. No Brasil, por exemplo, em duas ocasiões (1988 e 2009) o IBGE sondou estas questões através de pesquisas probabilísticas de vitimização e acesso à justiça – essas pesquisas são adendos da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e permitem associar as características dos entrevistados, como escolaridade, renda, trabalho e habitação, com os crimes vivenciados e a busca por justiça.

A título de ilustração dos resultados obtidos, na edição de 2009 observou-se que 12,6 milhões de pessoas de 18 anos ou mais, 9,4% do total desta faixa etária, estiveram envolvidas em situação de conflito nos cinco anos que antecederam à data da entrevista. A Região Sul foi a que apresentou os maiores percentuais, tanto entre homens quanto entre mulheres, 12,7% e 10,3%, respectivamente.

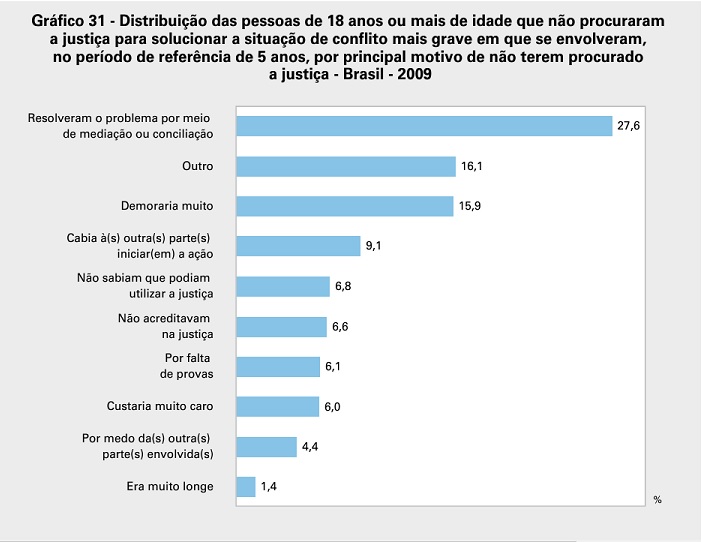

Das pessoas que tiveram situação de conflito, 92,7% (11,7 milhões) buscaram solução, sendo que 57,8% recorreram principalmente à justiça e 12,4% ao juizado especial. Isto significa que boa parte da solução para os conflitos passa ao largo do sistema judiciário formal. Isto não é necessariamente ruim, desde que não seja em razão de desconhecimento ou da dificuldade de acesso ao sistema. No gráfico abaixo, o IBGE desagrega os motivos para a não utilização da justiça para a resolução do conflito.

Quanto maior o nível de escolaridade, maior também o percentual de pessoas que declararam terem vivido situação de conflito nos últimos cinco anos. Os domicílios com rendimento acima de 5 salários mínimos apresentaram os maiores percentuais de pessoas que vivenciaram situação de conflito em todas as regiões. Os resultados mostraram que as áreas trabalhista, de família e criminal alcançaram os maiores percentuais, respectivamente: 23,3%, 22% e 12,6%. Note-se que atender preferencialmente a população com maior escolaridade e renda não significa necessariamente viés do judiciário, uma vez que é precisamente esta população que, por conta de sua inserção socioeconômica, tem maior potencial de envolvimento em certos tipos de conflito de natureza econômica.

Das pessoas que buscaram solução para o conflito, 5,8 milhões (49,2%) tiveram sua causa solucionada e 5,9 milhões (50,8%) ainda não solucionada na ocasião. O Procon foi apontado mais frequentemente na solução dos conflitos no período, 69,4%. Por outro lado, a justiça teve o maior percentual de indicação dos conflitos não solucionados, 56,5%.

Entre as conclusões principais, as pesquisas de 1988 e 2009 revelaram que grupos economicamente desfavorecidos enfrentavam dificuldades para acessar o sistema judicial devido aos custos elevados, distancia, ou falta de conhecimento dos próprios direitos, entre outros motivos. Revelaram também desigualdades regionais no acesso à justiça, na medida em que as regiões mais desenvolvidas do País (como Sudeste e Sul) tinham maior infraestrutura jurídica, enquanto regiões menos desenvolvidas (como Norte e Nordeste) enfrentavam limitações no acesso a serviços judiciais. Estas desigualdades de acesso também se manifestam quando comparamos contextos urbanos e rurais.

Assim como na sondagem de vitimização, através destas pesquisas de acesso à justiça podemos saber algo sobre o universo dos conflitos cotidianos, que porcentagem de conflitos foi solucionada e por qual tipo de instituição. Em outras palavras, podemos conhecer a taxa de “judicialização” dos conflitos, que pode ser definida como a quantidade de conflitos não triviais que ocorrem na sociedade nos últimos “X” anos e que chegam ao conhecimento da justiça. Lembrando aqui que o ideal não é judicializar todos os conflitos, mas antes o contrário.

Estas pesquisas permitem aos pesquisadores avaliar a eventual existência de viés no acesso à justiça, a morosidade ou agilidade do sistema, o grau de satisfação dos querelantes com os resultados da ação. Neste sentido, estas pesquisas fornecem indicadores para a avalição subjetiva e qualitativa do sistema judiciário.

As pesquisas deste tipo podem ainda ajudar a identificar as áreas mais judicializadas em cada período, como os processos contra os planos de saúde ou prestadoras de energia ou serviço de telefonia. São problemas que atingem dezenas de milhares de usuários, sobrecarregam o sistema judiciário e sugerem que é preciso resolver o problema no atacado: novas leis e regulações gerais que diminuam os atritos mais comuns entre prestadores e usuários.

Elas podem ajudar a avaliar o impacto de mudanças feitas no judiciário, como, por exemplo, o impacto dos Juizados Especiais na ampliação do acesso à justiça ou da ampliação das Defensorias Públicas nos Estados. Para isso, é preciso que haja um monitoramento constante da situação, refazendo a pesquisa sistematicamente. As pesquisas de 1988 e 2009 mostraram que os Juizados Especiais atendiam cerca de 20% das demandas em 2009, contra sua inexistência em 1988. Quanto ao uso da Defensoria Pública, houve um crescimento de cerca de 30% no atendimento de demandas judiciais por populações de baixa renda em comparação com 1988.

Um sistema de justiça ideal é aquele amplamente acessível à população e não apenas aos mais ricos. Que avalia os processos com agilidade e equidade. Que toma decisões transparentes e inteligíveis para as partes envolvidas e assim por diante. As pesquisas de acesso à justiça podem ajudar a monitorar estes quesitos e servir como um contraponto e complemento aos indicadores quantitativos já produzidos em abundância pelo relatório Justiça em Números.

É preciso avaliar a carga processual dos juízes, prazos e seu custo para a sociedade. Tais indicadores são sem dúvidas cruciais. A ideia das pesquisas de acesso à justiça é introduzir um novo critério de avaliação da justiça, complementar, que envolva também aspectos subjetivos e valorativos. De que adianta, afinal, que a justiça julgue milhares de casos por hora, trabalhando a todo vapor, se a maioria dos conflitos passa ao largo do sistema judiciário, se as decisões não são percebidas pelos usuários como justas ou os procedimentos como equitativos?

Até algumas décadas, o Judiciário era percebido como um poder técnico e os juízes como servidores capacitados e honrados. Embora não disponhamos de dados comparativos, pesquisa realizada em 2019 pela AMB e FGV sobre a imagem do Judiciário brasileiro mostrou que 57% avaliavam a atuação do sistema como “regular” e 6% como “péssimo”.

A visibilidade do STF e seus ministros, envolvidos em decisões muitas vezes controversas, a interferência nos assuntos dos demais poderes, os escândalos de corrupção e venda de sentenças, os salários acima do teto constitucional, o corporativismo na punição aos juízes condenados, os privilégios etc. tem abalado o prestígio do Poder Judiciário dentro da sociedade. As pesquisas de acesso à justiça podem servir de guia para monitorar estas percepções e corrigir rumos na gestão do sistema.

Estas percepções negativas podem abalar a própria legitimidade do Poder Judiciário e assim do próprio Estado Democrático de Direito, do qual o Judiciário é um dos pilares. O baixo prestígio do Legislativo e do Executivo brasileiro contribui para a falta de legitimidade do sistema político brasileiro e os baixos níveis de adesão à democracia. Mas os representantes destes ramos podem ao menos serem trocados de tempos em tempos pela população, quando insatisfeita. No Judiciário, esse esforço em direção ao aprimoramento depende principalmente da consciência e moralidade de seus membros e suas lideranças. Conhecer onde estão os maiores problemas, por meio de pesquisas, é parte da solução.

Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another linkChina planeja construir usina de energia solar no espaço

Projeto prevê gerar tanta energia em um ano quanto todo o petróleo que pode ser extraído da Terra

Texto Estação do Autor com DW Edição Scriptum A China revelou um ambicioso projeto espacial que poderá revolucionar a forma de obter energia: uma usina solar gigante em órbita, que promete gerar tanta energia em um ano quanto todo o petróleo que pode ser extraído da Terra. O anúncio foi feito por Long Lehao, projetista-chefe dos foguetes Long March da China e membro da Academia Chinesa de Engenharia, segundo publicou o South China Morning Post. O projeto, comparado em magnitude à barragem das Três Gargantas, pretende colocar uma matriz solar de um quilômetro de largura em órbita geoestacionária, a 36 mil quilômetros da Terra. A reportagem, publicada no site DW, destaca que a comparação não é coincidência. Três Gargantas, o maior projeto hidrelétrico do mundo, situado no rio Yangtze, gera atualmente 100 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade/ano, conforme o site Live Science. Um cientista da Nasa chegou a estimar que, se a imensa massa de água dessa represa fosse completamente preenchida, a rotação da Terra diminuiria em 0,06 microssegundos. No espaço, a luz solar é dez vezes mais intensa do que na superfície terrestre. Os painéis poderiam coletar energia constantemente e enviá-la à Terra sem fios, por meio de ondas de rádio de alta energia, até receptores terrestres. Para sua implementação em larga escala, o país está desenvolvendo o foguete Long March-9 (CZ-9), um gigante reutilizável capaz de transportar mais de 150 toneladas. Ele não será apenas crucial para a construção da usina de energia solar, mas também para os planos da China de estabelecer uma base de pesquisa lunar até 2035. A China não está sozinha nessa corrida pela energia espacial. A Islândia, em colaboração com a Space Solar, sediada no Reino Unido, planeja criar uma matriz solar mais modesta até 2030, capaz de abastecer entre 1.500 e 3.000 residências. De acordo com o Live Science, empresas americanas como Lockheed Martin e Northrop Grumman, além da ESA e da japonesa Jaxa, que pretende lançar um satélite de teste em 2025, também estão desenvolvendo seus projetos. Se conseguir superar os desafios técnicos, esse projeto poderá marcar um ponto de virada nas formas de acesso à energia limpa.

Card link Another link