Pesquisar

Taxonomy - Destacão

Educação financeira é tema de novo livro de Roberto Macedo

Obra traz dicas para atingir a prosperidade pessoal, familiar e do Brasil, como define o autor

Redação Scriptum

O economista Roberto Macedo tem uma preocupação recorrente, que com frequência manifesta nas reuniões semanais do Espaço Democrático – a fundação para estudos e formação política do PSD –, do qual é um dos integrantes: a falta de educação financeira do brasileiro médio. Mais de uma vez ele recorreu à mesma ideia para mostrar como as pessoas não tem cultura de poupar. “Dizem que vão guardar o que sobra depois de pagar as despesas do mês e aí entra inclusive o que não é essencial”, diz. “Não pode ser assim; tem que separar a parte da poupança logo que o salário chega e depois sim destinar o dinheiro para outras coisas”.

Esta ideia deu origem ao livro que acaba de ser lançado por Macedo, mestre e doutor em economia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento na gestão de Marcílio Marques Moreira. No alto da capa de Economania (Editora Lux, 316 páginas, disponível na Amazon), duas frases dão o mote central da obra:

Renda – consumo = poupança? Não.

Renda – poupança = consumo? Sim.

“O que se poupa não pode ser colocado em terceiro lugar, como nessa definição, como se fosse um resto que pode nem existir”, diz o autor. “É preciso ter a poupança como meta ambiciosa e o consumo reduzido ao indispensável”.

No subtítulo –104 dicas de educação financeira para a prosperidade pessoal, familiar e do Brasil –, Macedo diz que deixou de fora, propositalmente, a palavra lições, embora seja docente – foi professor titular, chefe de departamento e diretor da Faculdade de Economia da USP. “Não usei o termo porque entendo que é muito professoral e na minha visão o poupador tem que ter um papel muito ativo ao administrar sua poupança e seus investimentos”, explica.

Ele define que a obra é para o “cidadão comum, como quem vive de salário e nem pode ou quer contar com uma boa herança, com prêmios lotéricos ou com atividades ilegais para construir um patrimônio que lhe dê tranquilidade na aposentadoria, cujo planejamento deve começar o mais cedo possível”.

Em 15 capítulos, Economania trata de conceitos básicos como dinheiro, preços, juros e inflação, entre outros, além do que é educação financeira, por que é necessária e como adquiri-la e mantê-la. Também busca suprir o que o autor chama de “carência informativa”, pois o noticiário sobre investimentos, segundo ele, vem principalmente do mercado financeiro e enfatiza a renda fixa e a renda variável.

O livro tem prefácio de Armínio Fraga, fundador da Gávea Investimentos, Ph.D. em Economia pela Universidade Princeton (EUA), ex-presidente do Banco Central e um dos mais festejados economistas do País.

Redação Scriptum

O economista Roberto Macedo tem uma preocupação recorrente, que com frequência manifesta nas reuniões semanais do Espaço Democrático – a fundação para estudos e formação política do PSD –, do qual é um dos integrantes: a falta de educação financeira do brasileiro médio. Mais de uma vez ele recorreu à mesma ideia para mostrar como as pessoas não tem cultura de poupar. “Dizem que vão guardar o que sobra depois de pagar as despesas do mês e aí entra inclusive o que não é essencial”, diz. “Não pode ser assim; tem que separar a parte da poupança logo que o salário chega e depois sim destinar o dinheiro para outras coisas”.

Esta ideia deu origem ao livro que acaba de ser lançado por Macedo, mestre e doutor em economia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento na gestão de Marcílio Marques Moreira. No alto da capa de Economania (Editora Lux, 316 páginas, disponível na Amazon), duas frases dão o mote central da obra:

Renda – consumo = poupança? Não.

Renda – poupança = consumo? Sim.

“O que se poupa não pode ser colocado em terceiro lugar, como nessa definição, como se fosse um resto que pode nem existir”, diz o autor. “É preciso ter a poupança como meta ambiciosa e o consumo reduzido ao indispensável”.

No subtítulo –104 dicas de educação financeira para a prosperidade pessoal, familiar e do Brasil –, Macedo diz que deixou de fora, propositalmente, a palavra lições, embora seja docente – foi professor titular, chefe de departamento e diretor da Faculdade de Economia da USP. “Não usei o termo porque entendo que é muito professoral e na minha visão o poupador tem que ter um papel muito ativo ao administrar sua poupança e seus investimentos”, explica.

Ele define que a obra é para o “cidadão comum, como quem vive de salário e nem pode ou quer contar com uma boa herança, com prêmios lotéricos ou com atividades ilegais para construir um patrimônio que lhe dê tranquilidade na aposentadoria, cujo planejamento deve começar o mais cedo possível”.

Em 15 capítulos, Economania trata de conceitos básicos como dinheiro, preços, juros e inflação, entre outros, além do que é educação financeira, por que é necessária e como adquiri-la e mantê-la. Também busca suprir o que o autor chama de “carência informativa”, pois o noticiário sobre investimentos, segundo ele, vem principalmente do mercado financeiro e enfatiza a renda fixa e a renda variável.

O livro tem prefácio de Armínio Fraga, fundador da Gávea Investimentos, Ph.D. em Economia pela Universidade Princeton (EUA), ex-presidente do Banco Central e um dos mais festejados economistas do País.

O drone e a lupa

Política econômica que oriente o desenvolvimento do País levando em conta suas potencialidades, não existe faz tempo, escreve Rubens Figueiredo

Rubens Figueiredo, cientista político e colaborador do Espaço Democrático Edição Scriptum Visualizando de drone, tudo parece muito igual. Milhões de brasileiros e brasileiras de bermuda, regata ou top, sandálias havaianas nos pés. Descendo a altitude da geringonça para perto da rua de uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, a visão fica bem mais clara. Nos bairros dos Jardins, na capital paulista, ou no Leblon, lugar top da cidade mais icônica do mundo, onde o drone pode ser facilmente alvejado por uma rajada de metralhadora, um manobrista estaciona seu carro por duas horas a poucos metros do restaurante escolhido por algo em torno de R$ 30,00. Segundo o IBGE, 27,4% dos brasileiros viviam na pobreza em 2023, o melhor momento do indicador desde 2012. Entre crianças com menos de 14 anos, esse número chega a inacreditáveis 44%. Linha de pobreza significa uma renda per capita familiar de até R$ 606,00 por mês. Olhando através da lupa, são R$ 20,00 por dia para despesas de alimentação, transportes, remédios, moradia, roupas etc. Ou seja, quase um terço dos brasileiros tem uma renda diária correspondente a cerca de 66% do que uma empresa de “vallets” cobra por duas horas do proprietário de um veículo que não quis ir de Uber ao seu restaurante preferido. O quadro é dantesco. Mas os principais jornais do Brasil trouxeram manchete que variavam na forma, mas tinham todas o seguinte conteúdo: “Pobreza e miséria caem ao menor nível desde 2012”. Aparentemente, a informação é digna de fogos de artifícios e rufar de surdos e tamborins. Mas não existem motivos para tanta euforia. As questões a serem colocadas por quem está interessado em saber a verdade são as seguintes: existe uma política econômica que justifique ou projete para o futuro essa “melhora”? Qual o custo que esse “avanço” tem para a sociedade como um todo? Política econômica, entendida como um conjunto de medidas de médio e longo prazos, que oriente o desenvolvimento do País levando em conta suas potencialidades, não existe faz tempo. Corremos no dia a dia atrás do fechamento das contas no final do ano. E a queda da pobreza e da miséria foi conseguida ao custo de um aumento de R$ 97 bilhões no Bolsa Família, dinheiro que o Estado brasileiro não tinha. Ou seja, emprestamos no mercado pagando a maior taxa de juros do planeta quase R$ 100 bilhões, explodimos a meta fiscal, distribuímos esse dinheiro remunerado a peso de ouro para os mais carentes e consideramos isso uma vitória. O País ficou é mais pobre, isso sim. Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another linkA popularidade do governo Lula neste fim de ano

Presidente encerra seu segundo ano de mandato com a popularidade em queda em relação a 2023, destaca Rogério Schmitt

Rogério Schmitt, cientista político e colaborador do Espaço Democrático

Edição Scriptum

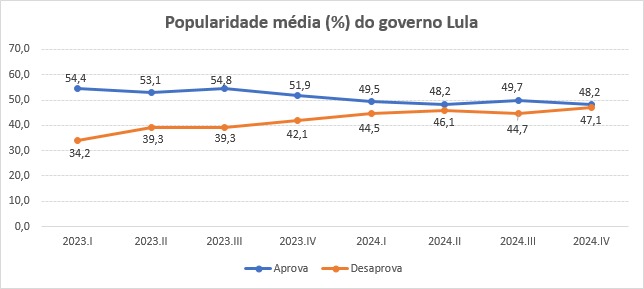

Prestes a completar a primeira metade do seu mandato, tudo indica que o presidente Lula terminará o ano com o seu pior saldo de popularidade nas pesquisas de opinião.

Neste quarto trimestre de 2024, até a data em que escrevo, estiveram em campo cinco diferentes levantamentos nacionais realizados, por seu turno, por cinco institutos diferentes.

Na média aritmética simples de todas estas pesquisas (veja o gráfico abaixo), o governo Lula é aprovado por 48,2% dos eleitores, e desaprovado por 47,1%. Um saldo favorável só um pouco maior do que um mísero ponto de porcentagem.

Há exatamente um ano, no quarto trimestre de 2023, esses mesmos números eram, respectivamente, de 51,9% e de 42,1% – uma diferença pró-Lula de quase 10 pontos de porcentagem.

Mesmo quando comparada com o trimestre imediatamente anterior a distância entre as taxas médias de aprovação e de desaprovação ao atual governo continuou se estreitando. Na verdade, a maior semelhança dos números atuais é com o segundo trimestre de 2024, que detinha o pior saldo até agora.

De fato, o gráfico deixa claro que o segundo ano inteiro do governo Lula está sendo bem pior do que o primeiro neste quesito da popularidade. Mal ou bem, em 2023 o presidente ainda “surfou” a lua de mel de popularidade que é típica dos presidentes em seu primeiro ano de mandato.

Se ainda levarmos em conta as margens de erro das pesquisas de opinião, o mais preciso retrato atual é o de um empate técnico entre uma primeira metade dos eleitores que aprova a gestão de Lula e uma segunda metade que a reprova. E vem sendo assim desde o começo do ano.

Vale somente registrar, no entanto, que os números do trimestre prestes a se encerrar ainda não são definitivos, já que outras pesquisas de fim de ano ainda poderão vir a público.

Será que a generosidade do espírito natalino entre os eleitores brasileiros poderá reverter (ou ao menos suavizar) essa tendência? Vamos aguardar.

Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo

Há exatamente um ano, no quarto trimestre de 2023, esses mesmos números eram, respectivamente, de 51,9% e de 42,1% – uma diferença pró-Lula de quase 10 pontos de porcentagem.

Mesmo quando comparada com o trimestre imediatamente anterior a distância entre as taxas médias de aprovação e de desaprovação ao atual governo continuou se estreitando. Na verdade, a maior semelhança dos números atuais é com o segundo trimestre de 2024, que detinha o pior saldo até agora.

De fato, o gráfico deixa claro que o segundo ano inteiro do governo Lula está sendo bem pior do que o primeiro neste quesito da popularidade. Mal ou bem, em 2023 o presidente ainda “surfou” a lua de mel de popularidade que é típica dos presidentes em seu primeiro ano de mandato.

Se ainda levarmos em conta as margens de erro das pesquisas de opinião, o mais preciso retrato atual é o de um empate técnico entre uma primeira metade dos eleitores que aprova a gestão de Lula e uma segunda metade que a reprova. E vem sendo assim desde o começo do ano.

Vale somente registrar, no entanto, que os números do trimestre prestes a se encerrar ainda não são definitivos, já que outras pesquisas de fim de ano ainda poderão vir a público.

Será que a generosidade do espírito natalino entre os eleitores brasileiros poderá reverter (ou ao menos suavizar) essa tendência? Vamos aguardar.

Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo

O legado do G20 e os desafios para o Brasil

Só a transformação do discurso em ação poderá dar uma vida digna para os mais pobres e o desenvolvimento sustentável, escreve Samuel Hanan

Samuel Hanan, ex-vice-governador do Amazonas, engenheiro especializado em economia e colaborador do Espaço Democrático

Edição Scriptum

Durante a recente reunião dos chefes de estado dos países do G20, realizada no Rio de Janeiro, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em seu pronunciamento como líder político do país anfitrião do encontro, chamou a atenção de todas as nações para o legado do G20 nos últimos 16 anos.

Lula afirmou, baseado em sua experiência pessoal, que no período entre 2008 (durante seu segundo mandato) e 2024, o mundo tornou-se pior, com pobreza, miséria, fome, desigualdades gritantes, guerras e conflitos entre nações, com milhares de vítimas, inclusive civis.

Destacou o presidente brasileiro que os países do G20 são responsáveis por 85% do PIB mundial, gerando US$ 90 trilhões/ ano, por 75% do comércio mundial e por 67% da população mundial, com seus 5,42 bilhões de habitantes.

Tão decepcionante quanto preocupante é o fato de o grupo das 20 nações mais ricas do planeta, com tamanha expressividade, ter produzido, nos últimos 16 anos, uma realidade global conflituosa e desigual, deixando pior o que deveria ser melhorado.

Conveniente recordar que o G20 estabelece como principais objetivos debater problemas econômicos e financeiros de alcance global, como crises financeiras; crescimento econômico sustentável; comércio internacional; inflação e emprego; políticas de combate à fome; zelar pelo meio ambiente, evitando crises e desastres climáticos; promover o desenvolvimento sustentável e estreitamento, via diálogo das relações entre países visando também evitar reduzir as guerras e seus impactos, e o combate global à corrupção, praga que vem destruindo muitos países.

Sua carta de propósitos é de um apelo extraordinário para a busca de apoio e consensos nas teses e objetivos desse fórum informal voltado à promoção do debate aberto e construtivo entre países.

Da reunião no Rio de Janeiro resultou a assinatura, pelos países do G20, de um documento de priorização de combate à fome, à miséria e à pobreza, e de cooperação mundial para a preservação das florestas em pé e de cuidados com a biodiversidade. Entretanto, é preciso passar do discurso à prática.

É necessário que os governos do G20 realizem estudos para dimensionar os recursos financeiros necessários para colocar em prática as prioridades globais definidas no encontro no Brasil, tornando realidade os programas de intenções consensuais. Caso contrário, as ações globais não alcançarão concretude e poderá se repetir o fracasso dos últimos 16 anos. O passado é importante para a reflexão, não para a repetição.

Por outro lado, os países emergentes e os que ascenderam à posição de expressividade política e econômica também reivindicam a revisão dos organismos internacionais com maior democratização, eliminação de vetos e ampliação do multilateralismo. No entanto, tudo isso deveria vir acompanhado da proposição de aumentar as participações proporcionais de responsabilidade global. Estamos falando de custos a serem absorvidos por todos. Não funciona a equação de direitos para um lado e obrigações para outro.

É fundamental também que muitos dos governantes façam uma profunda reflexão do que ocorreu em seus próprios países. Isso vale inclusive para o Brasil. Nos últimos 16 anos – citados pelo presidente no G20 – e em um período mais amplo – de 2003 a 2024 -, o país foi governado por um mesmo partido em 60% e 70% do tempo, respectivamente. E os resultados merecem uma análise interna.

Nesses 22 anos o Brasil caiu da 77ª para a 89ª posição no ranking da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado com base em educação, renda e saúde.

No coeficiente Gini, instrumento usado mundialmente para medir grau de concentração de renda e apontar a diferença entre rendimentos dos mais pobres e mais ricos, o Brasil permanece na 149ª posição entre 181 países, ao lado do Congo e ligeiramente inferior à Guatemala.

A concentração de renda também é problema crônico. Relatório da Oxfan divulgado em janeiro de 2024 mostra que, no Brasil, os 1% mais ricos detêm 63% das riquezas nacionais, enquanto os 50% mais pobres detêm apenas de 2% a 3% do patrimônio do País. O mesmo estudo aponta que 27% dos ativos financeiros da nação estão nas mãos de 0,01% da população brasileira.

A desigualdade nacional, segundo o relatório, é ainda mais gritante. Revela que a renda média dos brancos está mais de 70% acima da renda da população negra. Ou seja, o Brasil está mais perto de uma plutocracia do que de uma democracia.

A estratificação de renda indica um cenário triste e preocupante: 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.500, considerando-se que do valor bruto de R$ 3.600,00/mês são deduzidos Previdência Social e Imposto de Renda, no total de 17%, fazendo com que a remuneração líquida se reduza a R$ 2.890,00. Outro dado estarrecedor: mais de 30% da população tem remuneração mensal de até um salário-mínimo (R$ 1.412,00). Nesse grupo estão mais de 70% dos aposentados pelo INSS, que somam cerca de 24 milhões de pessoas. Outros 4,7 milhões de brasileiros recebem o mesmo valor pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O País também tira nota vermelha na educação. Entre os 56 países avaliados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) em 2024 - os 38 membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e mais 16 nações convidadas -, o Brasil figurou na desonrosa 44ª posição.

Há ainda outros problemas graves, como a corrupção. De acordo com a Transparência Internacional, nos últimos 22 anos o Brasil caiu da 69ª para a 104ª posição no índice de percepção da corrupção. Significa dizer que existem 103 países com setor público mais honesto que o Brasil, onde, segundo estimativas de R$ 200 bilhões a R$ 250 bilhões são desviados anualmente dos cofres públicos, recursos que poderiam ser investidos em setores fundamentais para a população como educação, saúde, habitação, infraestrutura e segurança pública.

Não é apenas uma questão retórica. A violência urbana mostra-se incontrolável, com o avanço das facções criminosas e do tráfico de drogas, e o incrível número de 45 mil homicídios registrados a cada ano, o que faz do Brasil, em números absolutos, o número 1 do mundo nessa macabra estatística.

O combate à pobreza, tema abordado com muita ênfase na reunião do G20, merece mesmo especial atenção global. Na Índia, o país mais populoso do mundo, a pobreza e extrema pobreza afetam 234 milhões de pessoas, cerca de 17% a 19% de seus habitantes. Na Rússia, o mesmo problema castiga 13 milhões de pessoas, o correspondente a 9% da população, conforme estimativa feita pelo próprio presidente Vladimir Putin, em fevereiro de 2024, conforme divulgou a Agência de Notícias ETE. A meta do governo russo de zerar pobreza em 2024 foi adiada para 2030. E, na África do Sul, mesmo após 30 anos do fim do apartheid, o nível de pobreza da população praticamente não diminuiu.

O bom exemplo vem da China. No segundo país mais populoso do planeta, a pobreza atingia 98% da população em 1981. Em 2023, a extrema pobreza havia sido reduzida a zero e menos de 1% dos chineses estavam na linha da pobreza.

No Brasil, entretanto, a pobreza e a miséria ainda são fantasmas a desafiar os governos. Entre os países do G20, perde apenas para a Índia em percentual de pessoas pobres. (O Globo, 09/04/2024). Em 2008, o país tinha 25,3% da população em situação de pobreza e 8,8% em situação de extrema pobreza. Passados 15 anos, pouca coisa mudou, pois um terço da população ainda vive na pobreza: são 27,5% dos brasileiros pobres e 5,8% em extrema pobreza.

Optou-se por uma política de assistencialismo, com programas como o Bolsa Família, BCP, vale-gás e outros que, embora ajude a aliviar a insegurança alimentar, não tira ninguém da pobreza nem devolve a dignidade aos chefes de família.

Não é por acaso que o fenômeno da favelização se acentua no País. Hoje temos 16,4 milhões de brasileiros (7,7% da população) vivendo em favelas, a maioria com serviços de água e saneamento básico inexistentes ou precaríssimos em pleno século XXI, apesar de o Brasil ocupar a 8ª posição no ranking das maiores economias do mundo. É o retrato do fracasso das políticas públicas em todas as áreas relevantes à dignidade humana.

Por isso, é incompreensível que no âmbito do Ministério da Fazenda técnicos estejam propondo alterações nas fórmulas dos cálculos dos reajustes do salário-mínimo que, se aprovados, implicarão na perda de R$ 6,00/mês na renda do brasileiro pobre. Serão cinco ou seis pães a menos na mesa do trabalhador, do aposentado e dos 4,7 milhões de idosos beneficiários do BPC.

Essa proposta, eivada de incompetência e insensibilidade dos burocratas, chega a soar como deboche em um País que concede renúncias fiscais que somam mais de 5% do PIB, algo em torno de R$ 565 bilhões por ano. São gastos tributários da União, a maioria sem prazo para acabar, sem reduções ao longo do tempo, sem aferições quanto à correta aplicação, e que não têm como objetivo a redução das desigualdades sociais e regionais, ao contrário do que prevê a Constituição.

Os dados oficiais mostram que não faltam recursos para a solução. Recursos existem, porém falta vontade política para revertê-los em políticas públicas de qualidade em favor da maioria da população que não detém liberdade econômica e tampouco liberdade política e de expressão, porque estas não existem sem a primeira.

Não há perspectiva dessa realidade ser transformada se os governos não mudarem a forma de ver o mundo. Sobre isso já alertava o físico alemão Albert Einstein (1879-1955) que afirmou: “Insanidade, é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes”. Ou, trazendo para o solo pátrio, o pensamento da escritora Lya Luft (1938-2021): “Não é triste mudar de ideia, triste é não ter ideia para mudar”.

A análise da performance dos governos dos últimos 22 anos, não deixa dúvida de que é inadiável a elaboração de um projeto a favor do Brasil, um plano que precisará ser abraçado pela sociedade (hoje dividida) e pelas redes de comunicação, sem o que o País não conseguirá melhorar seus vergonhosos índices de desenvolvimento humano.

O maior legado do G20 no Brasil terá sido, quem sabe, a transformação dos discursos em prática porque somente isso poderá garantir concretude ao sonho de uma vida melhor para os mais pobres, ao desenvolvimento sustentável e duradouro, sem fome, menos violento, e garantidor da dignidade humana.

Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another link