Pesquisar

Taxonomy - Destaquinho

Cidades criativas e inteligentes são tema de reunião do Espaço Democrático

Economista Luiz Alberto Machado falou sobre a premiação de cidades brasileiras, quatro delas administradas pelo PSD

[caption id="attachment_37624" align="aligncenter" width="739"] Os economistas Luiz Alberto Machado e Roberto Macedo:[/caption]

Redação Scriptum

A recente premiação recebida pelo município de Curitiba, o World Smart City Awards na categoria “Cidades”, foi tema da reunião semanal dos consultores e colaboradores do Espaço Democrático – a fundação para estudos e formação política do PSD – nesta terça-feira (12).

O economista Luiz Alberto Machado, especialista em economia criativa, fez uma exposição na qual comparou o prêmio concedido à capital paranaense, que é administrada por Rafael Greca, do PSD, e outro prêmio importante, o Cidades Criativas, que neste ano teve dois municípios brasileiros premiados, um dos quais, o Rio de Janeiro (na categoria “Literatura”), também administrado pelo PSD, o prefeito Eduardo Paes. Curitiba foi premiada por suas políticas públicas, ações e programas de planejamento urbano inteligentes voltados ao crescimento socioeconômico e à sustentabilidade ambiental.

O World Smart City Awards, considerado a principal premiação de cidades inteligentes do mundo, é uma iniciativa da Fira Barcelona, que desde 2011 realiza uma prestigiada competição internacional que reconhece projetos, ideias e estratégias pioneiras que tornem as cidades mais habitáveis, sustentáveis e economicamente viáveis. A Fira é uma das organizações de feiras mais importantes da Europa pelo volume e qualidade dos seus eventos. Em 2023, foi a quinta vez que Curitiba ficou entre as seis cidades mais inteligentes do mundo – as finalistas. São dez as categorias que compõem o prêmio: Cidades, Inovação, Liderança, Tecnologias habilitantes, Energia e meio ambiente, Mobilidade, Governança e economia, Vida e inclusão, Infraestrutura e construção, Segurança e resiliência.

Já a Rede de Cidades Criativas é um projeto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O projeto foi lançado em 2004, para promover a cooperação entre as cidades que reconhecem a criatividade como um fator importante no desenvolvimento urbano nos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. A premiação é feita em sete categorias: Artes midiáticas, Artesanato e artes populares, Cinema, Design, Gastronomia; Literatura e Música.

Em 2023, o Rio de Janeiro foi admitido na categoria “Literatura” e Penedo (AL) na categoria “Cinema”. Com as duas, já são 14 os municípios brasileiros entre as 350 Cidades Criativas de todo o mundo. Desses 14, além do Rio de Janeiro, outros três são administrados pelo PSD: Curitiba (design); Florianópolis (do prefeito Topázio Neto) e Belo Horizonte (do prefeito Fuad Noman), ambas em gastronomia.

Participaram da reunião semanal do Espaço Democrático e assistiram à exposição de Luiz Alberto Machado o superintendente da fundação, João Francisco Aprá, o economista Roberto Macedo, o cientista político Rogério Schmitt, o sociólogo Tulio Kahn, o gestor público Januario Montone, e os jornalistas Eduardo Mattos e Sérgio Rondino, coordenador de comunicação do Espaço Democrático.

Os economistas Luiz Alberto Machado e Roberto Macedo:[/caption]

Redação Scriptum

A recente premiação recebida pelo município de Curitiba, o World Smart City Awards na categoria “Cidades”, foi tema da reunião semanal dos consultores e colaboradores do Espaço Democrático – a fundação para estudos e formação política do PSD – nesta terça-feira (12).

O economista Luiz Alberto Machado, especialista em economia criativa, fez uma exposição na qual comparou o prêmio concedido à capital paranaense, que é administrada por Rafael Greca, do PSD, e outro prêmio importante, o Cidades Criativas, que neste ano teve dois municípios brasileiros premiados, um dos quais, o Rio de Janeiro (na categoria “Literatura”), também administrado pelo PSD, o prefeito Eduardo Paes. Curitiba foi premiada por suas políticas públicas, ações e programas de planejamento urbano inteligentes voltados ao crescimento socioeconômico e à sustentabilidade ambiental.

O World Smart City Awards, considerado a principal premiação de cidades inteligentes do mundo, é uma iniciativa da Fira Barcelona, que desde 2011 realiza uma prestigiada competição internacional que reconhece projetos, ideias e estratégias pioneiras que tornem as cidades mais habitáveis, sustentáveis e economicamente viáveis. A Fira é uma das organizações de feiras mais importantes da Europa pelo volume e qualidade dos seus eventos. Em 2023, foi a quinta vez que Curitiba ficou entre as seis cidades mais inteligentes do mundo – as finalistas. São dez as categorias que compõem o prêmio: Cidades, Inovação, Liderança, Tecnologias habilitantes, Energia e meio ambiente, Mobilidade, Governança e economia, Vida e inclusão, Infraestrutura e construção, Segurança e resiliência.

Já a Rede de Cidades Criativas é um projeto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). O projeto foi lançado em 2004, para promover a cooperação entre as cidades que reconhecem a criatividade como um fator importante no desenvolvimento urbano nos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. A premiação é feita em sete categorias: Artes midiáticas, Artesanato e artes populares, Cinema, Design, Gastronomia; Literatura e Música.

Em 2023, o Rio de Janeiro foi admitido na categoria “Literatura” e Penedo (AL) na categoria “Cinema”. Com as duas, já são 14 os municípios brasileiros entre as 350 Cidades Criativas de todo o mundo. Desses 14, além do Rio de Janeiro, outros três são administrados pelo PSD: Curitiba (design); Florianópolis (do prefeito Topázio Neto) e Belo Horizonte (do prefeito Fuad Noman), ambas em gastronomia.

Participaram da reunião semanal do Espaço Democrático e assistiram à exposição de Luiz Alberto Machado o superintendente da fundação, João Francisco Aprá, o economista Roberto Macedo, o cientista político Rogério Schmitt, o sociólogo Tulio Kahn, o gestor público Januario Montone, e os jornalistas Eduardo Mattos e Sérgio Rondino, coordenador de comunicação do Espaço Democrático.

Um grande passado pela frente

Rubens Figueiredo escreve sobre a iniciativa do governo, de resgatar a estatal Ceitec

Rubens Figueiredo, cientista político e colaborador do Espaço Democrático Edição Scriptum Podemos ter três tipos de governo, tendo em vista a sua capacidade de tomar iniciativas: o inativo; o ativo, cujas ações vão no sentido da modernidade; ou aquele ativo, mas que toma medidas pouco condizentes com a evolução das sociedades ao longo do tempo. O governo Lula se inscreve nessa terceira vertente. Faz muito, mas faz errado. Recentemente, a administração federal resolveu reativar a deficitária e sucateada estatal Ceitec – Centro Nacional de Tecnologia Avançada, uma das 40 empresas públicas criadas durante as gestões petistas. Falar em empresa de “tecnologia avançada” no setor público parece uma contradição nos próprios termos. Empresas de tecnologia exigem grandes investimentos de capital, criatividade visionária, agilidade na administração e contratação de profissionais qualificados. Nada mais distante do DNA do universo estatal brasileiro do que essas três características. Vêm aí prejuízos, desperdícios, cabides de emprego etc. Outro retrocesso foi a tentativa de ressuscitar a estapafúrdia limitação das atividades dos trabalhadores aos domingos e feriados. A tentativa de marcha à ré se deu através de um decreto. Imediatamente, o legislativo e associação de setores que seriam prejudicados reagiram. Foi aprovada na Câmara a urgência para o encaminhamento de um decreto administrativo com o objetivo de sustar a portaria do governo. Estatização e regulamentação são as escolhas da administração petista, enquanto o mundo desenvolvido deu certo com iniciativa privada e flexibilização das relações do trabalho. O Estado brasileiro falha de forma bisonha – e não é um apanágio dos petistas – nas áreas de educação e segurança pública, por exemplo. Se a esfera estatal focasse mais nas suas atividades essenciais, com certeza nosso futuro seria muito mais promissor. Caso contrário, como diria o humorista Millôr Fernandes, seguiremos tendo “um grande passado pela frente”. Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another linkViolência contra homossexuais no Brasil

Sociólogo Tulio Kahn alerta para a falta de bons dados disponíveis, que permitam a formulação de políticas públicas

Tulio Kahn

Edição Scriptum

A população homossexual é alvo frequente de diferentes tipos de violência no Brasil, tanto devido à intolerância social com relação ao homossexualismo como à maior exposição ao risco, uma vez que nessa população vitimada estão incluídos profissionais do sexo e práticas sexuais com parceiros eventuais e desconhecidos, entre outros fatores de risco.

Matérias jornalísticas e relatórios produzidos por grupos ativistas alertam que o Brasil pode ser o país mais perigoso do mundo para os homossexuais. A percepção de violência exacerbada, por um lado, fez avançar no país as práticas preventivas, o reconhecimento público do problema e a nova legislação contra a homofobia, aprovada em 2019. Mas por outro lado afeta a qualidade de vida desta parcela da população e traz inúmeros outros inconvenientes, como a diminuição do turismo ou atividades nos eventos ou estabelecimentos voltados para este público, para citar apenas alguns.

Trata-se, contudo, de uma afirmação difícil de ser atestada em razão da falta de registros oficiais sobre o problema no Brasil e na maioria dos países, além de diferenças metodológicas e conceituais entre os poucos levantamentos existentes.

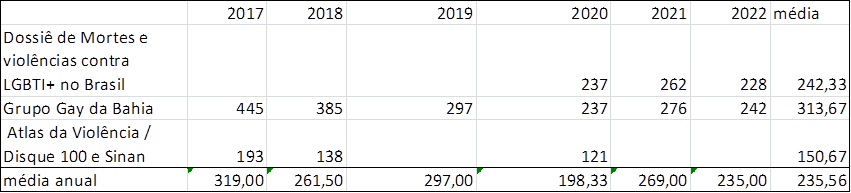

No quadro abaixo trazemos algumas estimativas anuais de homicídios contra homossexuais (conceito que pode incluir diferentes subgrupos) nos anos recentes. Tanto o Dossiê de Mortes e Violências quanto o relatório do Grupo Gay da Bahia utilizam como fontes de dados os jornais, mídias sociais, relatos públicos e outras fontes abertas de dados para identificar casos. O Atlas da Violência do Ipea, por sua vez, utiliza dados do serviço Disque 100, do governo federal, que coleta denúncias sobre diferentes tipos de violência. Apenas recentemente o sistema de justiça criminal incluiu, em alguns Estados, a orientação sexual das vítimas e autores nos registros administrativos, de modo que inexiste uma base nacional de dados – seja na área de segurança, seja na saúde - que permita calcular a incidência do fenômeno.

Estimativa de homossexuais mortos violentamente, por ano

A estimativa do Disque 100 é sistematicamente menor do que a feita pelo terceiro setor e ambas são certamente subnotificadas, uma vez que é raro que notícias ou denúncias tragam detalhes sobre a orientação sexual das vítimas, principalmente quando a própria vítima ocultava essa condição. Assim, apenas os casos mais dramáticos e onde as vítimas assumiam a sua condição sexual chegam ao conhecimento público e daí aos relatórios. De todo modo, em média as estimativas vão de 150 a 313 casos por ano, sendo 235 casos anuais a média que utilizaremos aqui para efeito de cálculo das taxas.

Note-se que as fontes não afirmam que estas mortes ocorreram por motivações homofóbicas ou transfóbicas, algo ainda mais difícil de corroborar, mas apenas que as vítimas eram homossexuais e sofreram mortes violentas e intencionais. A questão da motivação dos homicídios é complexa, como discutimos em outros artigos, e boa parte delas é simplesmente desconhecida. Trata-se de uma dificuldade, alias compartilhada por outros fenômenos criminais, como o feminicídio, ou as mortes atribuíveis ao racismo em geral. Apenas uma investigação demorada e detalhada pode levantar evidências sobre a motivação dos homicídios e matérias de jornal, denúncias e boletins de ocorrência raramente trazem estas informações.

Acreditamos que as fontes utilizadas não permitem uma estimativa fidedigna da quantidade de homossexuais mortos no País e menos ainda para inferir quantos se devem à motivação homofóbica. Elas são úteis para chamar a atenção da sociedade para o problema da violência contra homossexuais e para levantar características dos casos como sexo, idade, meio utilizado e outras características associadas a estas mortes. Mas a se fiar nestes levantamentos, as mortes de homossexuais representariam somente 0,6% das cerca de 40 mil mortes violentas anuais no Brasil, porcentagem pequena e que, provavelmente, como discutido, é subestimada.

Como o Brasil tem a 7ª maior população do mundo e o maior número absoluto de homicídios, é natural que em termos absolutos sejamos o país que mais mata homossexuais, mulheres, negros e qualquer outro subgrupo que imaginarmos. É nos números absolutos que normalmente os informes se baseiam para afirmar que o Brasil é o país mais perigoso para homossexuais. Isso não significa, sem pretender minimizar o problema, que seja o lugar mais arriscado.

Risco é um conceito epidemiológico relativo e para sua estimativa precisamos de um nominador (homicídios de homossexuais) e de um denominador (população homossexual) para estimar as taxas usando a população de base. E aqui nos defrontamos com outra grande dificuldade, que é estimar o tamanho dessa população base. Os problemas vão desde o conceito de homossexualidade e seus diferentes subgrupos e gradações, subnotificação em razão da sensibilidade do tema e metodologias de levantamento, que permitem maior ou menor anonimato das respostas. Estas diferenças explicam em parte as grandes diferenças entre as estimativas existentes.

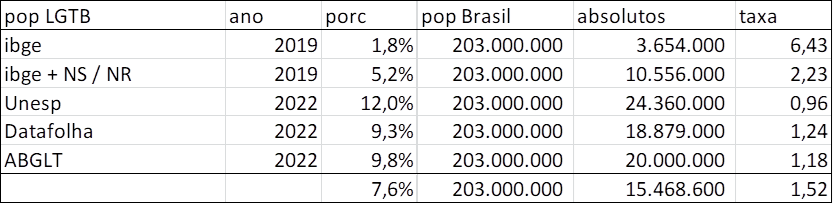

O quadro abaixo traz algumas estimativas recentes sobre o tamanho da população homossexual no Brasil, todas elas com base em pesquisas amostrais probabilísticas nacionais, utilizando diferentes formas de redação e abordagens. Existem graduações de homossexualidade, que vão desde sentir atração por pessoas de mesmo sexo até praticar sexo exclusivamente com elas.

E as estimativas se alteram, obviamente, com a forma como a questão é formulada. Também se alteram dependendo de se a pesquisa foi feita eletronicamente ou em papel, com ou sem presença do entrevistador e outras situações que garantem o anonimato.

De todo modo, apenas a título de ilustração, os resultados incluem deste uma estimativa conservadora feita pelo IBGE, em 2019, que encontrou apenas 1,8% de homossexuais autodeclarados no País (número que o próprio IBGE reconhece como subestimado, embora similar a de outros países) até uma pesquisa da Unesp, de 2022, na qual 12% dos entrevistados se declararam homossexuais. As estimativas dependem também da opção de incluir os que declaram “não saber” ou “não quiseram responder” à questão. Se criarmos uma categoria “não heterossexual”, somando estas categorias, a estimativa do IBGE, por exemplo, sobe para 5,2% da população.

Estimativas da população homossexual no Brasil

No exercício acima, estimamos as taxas de homicídio por 100 mil, considerando uma média de 235 mortes e as diferentes estimativas de população. Como é possível notar, quanto maior a estimativa de população homossexual, menor a taxa. Muito simplificadamente, assumindo que 7,6% da população seja homossexual, teríamos uma taxa de 1,5:100 mil, bastante inferior à taxa nacional, em torno de 23:100 mil.

Vendo de outro modo – igualmente simplista, pois a demografia da população homossexual não se assemelha à da população em geral – se temos cerca de 40 mil homicídios no Brasil e os homossexuais representam 7,6% da população, deveríamos esperar algo em torno de 3 mil homossexuais mortos. Os relatórios, contudo, conseguem identificar apenas uma pequena parte destes casos. O que queremos sugerir é que alguma coisa parece errada aqui: ou na quantidade de mortes, seriamente subestimada, ou no tamanho da população homossexual – e provavelmente em ambas.

As estimativas aqui são um exercício e não tem nenhuma pretensão à validade, e penso que todos os levantamentos sobre a questão, no estágio atual, tampouco deveriam ter. A intenção, como sempre, é colocar as coisas nas suas devidas proporções, com base nas evidências disponíveis e fazer uma crítica metodológica construtiva sobre como esses números são obtidos.

Espero que tenha ficado clara a necessidade de aperfeiçoar os registros públicos e as metodologias utilizadas nos levantamentos: as estimativas atuais sobre mortes de homossexuais, motivação homofóbica e tamanho da população homossexual são precárias. Levando em consideração os dados atuais, não conseguimos estimar a gravidade do problema. E sem boas estimativas, como sempre, não conseguimos formular boas políticas públicas.

Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another linkCriado há 170 anos, Banco do Brasil nasceu pelas mãos de D. Pedro II

Missão número um da instituição foi recolher do mercado os vales dos bancos privados e substituí-los por cédulas oficiais

[caption id="attachment_37564" align="aligncenter" width="608"]![]() Edifício que entre 1854 e 1926 abrigou a sede do Banco do Brasil, na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro[/caption]

Ricardo Westin, Agência Senado

Edição: Scriptum

Em maio de 1853, D. Pedro II usou a Fala do Trono (discurso que os imperadores do Brasil proferiam no Parlamento no início e no fim de cada ano legislativo) para pedir aos senadores e deputados que, com urgência, autorizassem o governo a criar um banco nacional.

De acordo com documentos históricos hoje guardados no Arquivo do Senado, em Brasília, D. Pedro II discursou assim:

— Augustos e digníssimos representantes da nação, recomendo-vos a criação de um banco solidamente constituído, que dê atividade e expansão às operações do comércio e da indústria. Nas circunstâncias em que felizmente já nos achamos, semelhante instituição é um elemento indispensável de nossa organização econômica.

O pedido do imperador foi uma ordem. Em questão de semanas, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram o projeto de lei redigido pelo governo. Em 5 de julho, D. Pedro II assinou a lei bancária.

Assim, há 170 anos, nasceu o Banco do Brasil. Trata-se do banco mais longevo do País. A Caixa Econômica, sem o adjetivo “Federal” e com ação limitada ao Rio de Janeiro, seria fundada oito anos depois.

Uma das explicações para o projeto do Banco do Brasil ter virado lei com tanta rapidez está no entendimento unânime de que o Império carecia de uma instituição responsável por organizar e conduzir o sistema bancário nacional.

Os papéis do Arquivo do Senado mostram que os senadores vitalícios do Império, não importando a orientação política, pensavam da mesma forma.

O sistema financeiro brasileiro era primitivo. Quando D. Pedro II proferiu aquela Fala do Trono, o Império contava com meia dúzia de bancos, todos privados, localizados em certas capitais e com pouco ou nenhum alcance fora de suas províncias.

No geral, quem precisava de dinheiro emprestado recorria a agiotas. Naquele Brasil já inserido no capitalismo, isso era um atraso clamoroso que atravancava os negócios. O governo, por sua vez, buscava crédito em bancos britânicos.

A primeira experiência bancária do Brasil remonta a 1808. Depois de fugir de Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro, o príncipe regente D. João criou o primeiro Banco do Brasil, que teve como missão financiar o império luso-brasileiro.

Forçado a voltar para Lisboa em 1821, o rei D. João VI levou consigo boa parte dos recursos do banco. As dificuldades financeiras viraram uma bola de neve e o Banco do Brasil foi liquidado oito anos mais tarde, no reinado de D. Pedro I.

Em 1833, a Regência chegou a aprovar uma lei prevendo a criação de um novo banco nacional, mas ele não saiu do papel. Os possíveis investidores, traumatizados pelo fracasso da primeira experiência, recusaram-se a apostar no projeto.

Depois da ruína do primeiro Banco do Brasil, passaria quase uma década até que outras instituições bancárias surgissem. Uma das pioneiras foi o Banco Comercial do Rio de Janeiro, organizado em 1838 por negociantes e emprestadores particulares.

Em 1851, o empresário Irineu Evangelista de Sousa (futuro Barão de Mauá) criou no Rio de Janeiro uma instituição privada chamada Banco do Brasil (a segunda com esse nome), que imediatamente se transformou na maior empresa do ramo no Império.

Por essa razão, a missão número um do Banco do Brasil — criado pela lei de 1853 (o terceiro banco com esse nome) — foi recolher do mercado os vales dos bancos privados e substituí-los por cédulas oficiais. Ele ganhou o monopólio das emissões.

Por meio do Banco do Brasil, o governo imperial passaria a ter controle sobre o papel-moeda, elevando ou reduzindo sua disponibilidade na praça conforme as necessidades econômicas do momento.

Apesar de estar ligado ao Estado, esse Banco do Brasil era privado. Ele resultou da fusão do Banco Comercial, de 1838, com o Banco do Brasil, de 1851, e herdou o nome desse último. Os proprietários das duas instituições extintas passaram automaticamente a ser acionistas do novo banco.

Não foi por acaso que se optou pela fusão. Primeiro, porque o caixa dos dois bancos garantiria o capital necessário ao funcionamento do novo Banco do Brasil. O governo imperial não dispunha de recursos suficientes para criar um banco estatal. Depois, porque a fusão seria a forma mais fácil de se livrar dos dois bancos que mais emitiam vales no Império.

A lei de 1853 determinou que caberia ao governo imperial a escolha do presidente e do vice-presidente do Banco do Brasil. Os escolhidos, contudo, precisavam ser acionistas da instituição. Foi graças a esse expediente que o Estado pôde utilizar um banco privado para direcionar a política monetária do país.

[caption id="attachment_37565" align="aligncenter" width="738"]

Edifício que entre 1854 e 1926 abrigou a sede do Banco do Brasil, na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro[/caption]

Ricardo Westin, Agência Senado

Edição: Scriptum

Em maio de 1853, D. Pedro II usou a Fala do Trono (discurso que os imperadores do Brasil proferiam no Parlamento no início e no fim de cada ano legislativo) para pedir aos senadores e deputados que, com urgência, autorizassem o governo a criar um banco nacional.

De acordo com documentos históricos hoje guardados no Arquivo do Senado, em Brasília, D. Pedro II discursou assim:

— Augustos e digníssimos representantes da nação, recomendo-vos a criação de um banco solidamente constituído, que dê atividade e expansão às operações do comércio e da indústria. Nas circunstâncias em que felizmente já nos achamos, semelhante instituição é um elemento indispensável de nossa organização econômica.

O pedido do imperador foi uma ordem. Em questão de semanas, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram o projeto de lei redigido pelo governo. Em 5 de julho, D. Pedro II assinou a lei bancária.

Assim, há 170 anos, nasceu o Banco do Brasil. Trata-se do banco mais longevo do País. A Caixa Econômica, sem o adjetivo “Federal” e com ação limitada ao Rio de Janeiro, seria fundada oito anos depois.

Uma das explicações para o projeto do Banco do Brasil ter virado lei com tanta rapidez está no entendimento unânime de que o Império carecia de uma instituição responsável por organizar e conduzir o sistema bancário nacional.

Os papéis do Arquivo do Senado mostram que os senadores vitalícios do Império, não importando a orientação política, pensavam da mesma forma.

O sistema financeiro brasileiro era primitivo. Quando D. Pedro II proferiu aquela Fala do Trono, o Império contava com meia dúzia de bancos, todos privados, localizados em certas capitais e com pouco ou nenhum alcance fora de suas províncias.

No geral, quem precisava de dinheiro emprestado recorria a agiotas. Naquele Brasil já inserido no capitalismo, isso era um atraso clamoroso que atravancava os negócios. O governo, por sua vez, buscava crédito em bancos britânicos.

A primeira experiência bancária do Brasil remonta a 1808. Depois de fugir de Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro, o príncipe regente D. João criou o primeiro Banco do Brasil, que teve como missão financiar o império luso-brasileiro.

Forçado a voltar para Lisboa em 1821, o rei D. João VI levou consigo boa parte dos recursos do banco. As dificuldades financeiras viraram uma bola de neve e o Banco do Brasil foi liquidado oito anos mais tarde, no reinado de D. Pedro I.

Em 1833, a Regência chegou a aprovar uma lei prevendo a criação de um novo banco nacional, mas ele não saiu do papel. Os possíveis investidores, traumatizados pelo fracasso da primeira experiência, recusaram-se a apostar no projeto.

Depois da ruína do primeiro Banco do Brasil, passaria quase uma década até que outras instituições bancárias surgissem. Uma das pioneiras foi o Banco Comercial do Rio de Janeiro, organizado em 1838 por negociantes e emprestadores particulares.

Em 1851, o empresário Irineu Evangelista de Sousa (futuro Barão de Mauá) criou no Rio de Janeiro uma instituição privada chamada Banco do Brasil (a segunda com esse nome), que imediatamente se transformou na maior empresa do ramo no Império.

Por essa razão, a missão número um do Banco do Brasil — criado pela lei de 1853 (o terceiro banco com esse nome) — foi recolher do mercado os vales dos bancos privados e substituí-los por cédulas oficiais. Ele ganhou o monopólio das emissões.

Por meio do Banco do Brasil, o governo imperial passaria a ter controle sobre o papel-moeda, elevando ou reduzindo sua disponibilidade na praça conforme as necessidades econômicas do momento.

Apesar de estar ligado ao Estado, esse Banco do Brasil era privado. Ele resultou da fusão do Banco Comercial, de 1838, com o Banco do Brasil, de 1851, e herdou o nome desse último. Os proprietários das duas instituições extintas passaram automaticamente a ser acionistas do novo banco.

Não foi por acaso que se optou pela fusão. Primeiro, porque o caixa dos dois bancos garantiria o capital necessário ao funcionamento do novo Banco do Brasil. O governo imperial não dispunha de recursos suficientes para criar um banco estatal. Depois, porque a fusão seria a forma mais fácil de se livrar dos dois bancos que mais emitiam vales no Império.

A lei de 1853 determinou que caberia ao governo imperial a escolha do presidente e do vice-presidente do Banco do Brasil. Os escolhidos, contudo, precisavam ser acionistas da instituição. Foi graças a esse expediente que o Estado pôde utilizar um banco privado para direcionar a política monetária do país.

[caption id="attachment_37565" align="aligncenter" width="738"] Escritório do presidente do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1926[/caption]

Houve senadores que viram com preocupação a possibilidade de a ligação entre o Estado e o principal banco do País se estreitar demais. Um deles foi o senador Manoel de Assis Mascarenhas (RN), mais conhecido como D. Manoel, que apontou um risco econômico:

— Além do arbítrio para a nomeação do presidente, o projeto dá ao governo a faculdade para aumentar o fundo capital, criar caixas filiais onde e como entender etc. Tudo se dá ao governo, e nada se reserva ao Corpo Legislativo! Não posso concorrer com o meu voto para semelhante arbítrio. Tais autorizações, no caso de um governo esbanjador e de agentes indiscretos, podem acarretar as mais deploráveis consequências.

O senador Hollanda Cavalcanti, por sua vez, vislumbrou um risco político:

— Uma corporação comercial, senhora de todas as transações internas, podendo dispor de capitais consideráveis, há de ter uma grande influência política. Ou o governo há de sempre transigir com ela, ou ela é que dará sempre governadores ao país.

Um dos problemas crônicos daquele sistema bancário rudimentar era a falta de cédulas e moedas em circulação no Império. Para suprir essa deficiência do Tesouro, os bancos privados emitiam vales, que eram cédulas paralelas tão aceitas no mercado quanto as cédulas oficiais do Tesouro.

Esses vales provocaram um efeito colateral sério. Os bancos se sentiam estimulados a produzi-los desenfreadamente porque, quanto mais emissões faziam, mais eles lucravam e mais dividendos os seus acionistas recebiam.

Para o governo, a economia e a população em geral, isso era péssimo. O excesso de dinheiro em circulação alimentava a inflação e desvalorizava a moeda brasileira no mercado internacional, afetando as importações e as exportações do Império.

Nas discussões do projeto bancário de 1853, o senador Visconde de Olinda (PE) avaliou:

— É indispensável pôr em ordem o meio circulante, porque o seu estado é verdadeiramente forçado. Retirar, porém, o papel existente sem um intermédio que o substitua é impossível, e esse intermédio só pode obter-se por meio de um banco.

O economista Thiago Gambi, estudioso do Banco do Brasil do Império e professor de história econômica na Universidade Federal de Alfenas (Unifal), entende que aquele banco dos tempos de D. Pedro II tem semelhanças com a Petrobras de hoje:

— O Banco do Brasil era uma instituição privada com interesse público. Enquanto os acionistas almejavam o lucro, o governo utilizava o banco buscando manter a economia saudável. Os embates entre os dois lados eram constantes. A Petrobras, que é uma empresa de capital misto, repartida entre a União e os acionistas, vive uma situação parecida. Os acionistas pressionam para que o preço dos combustíveis siga o valor internacional, para que tenham mais lucro. O governo, por sua vez, age para segurar o preço dos combustíveis, de modo a manter a inflação mais baixa.

Surgiram outras críticas ao Banco do Brasil. Na discussão do projeto de lei, o senador D. Manoel avaliou que seria um erro se o futuro banco não oferecesse linhas de crédito à agricultura. A economia do Império dependia dos cafezais e da mão de obra escrava. D. Manoel disse:

— A Fala do Trono recomenda a criação de um banco “que dê atividade e expansão às operações do comércio e da indústria”. É claro que não se trata da indústria agrícola, e sim da manufatureira. Destina-se o banco, portanto, a proteger o comércio, que é o ramo de indústria mais protegido no País. A lavoura, que é o ramo que deve merecer a mais especial atenção, que se acha na maior decadência, que corre risco de desaparecer em poucos anos se não for já e já protegida, essa não encontra proteção no novo estabelecimento bancário.

O principal idealizador do Banco do Brasil foi o senador Rodrigues Torres (RJ), que em 1853 também era o ministro da Fazenda e o primeiro-ministro do governo imperial. Da tribuna do Senado, ele confirmou:

— O banco de que se trata não pode proteger a agricultura. Seria uma utopia exigir essa proteção de um banco que, por sua organização, só pode descontar letras com sólidas garantias e a curtos prazos. Um banco dessa natureza que fizesse empréstimos à agricultura ver-se-ia em pouco tempo obrigado a suspender seus pagamentos. Um agricultor não pode pedir ao banco 12 contos de réis a três ou quatro meses, melhorar nesse tempo o seu estabelecimento rural e habilitar-se para pagar-lhes. Os capitais empregados na agricultura não reaparecem senão depois de muitos anos em pequenas parcelas. Esses bancos só atendem ao comércio e à indústria fabril ou manufatureira. Quanto à agrícola, não a podem beneficiar senão indiretamente, e esse benefício indireto já é muito.

Deixando claro que a principal missão do Banco do Brasil seria sanear a disponibilidade de papel-moeda no Império, Rodrigues Torres avisou que a nova instituição se dedicaria apenas lateralmente a ampliar o crédito disponível aos empresários:

— A simples criação do banco não terá a virtude de espalhar capitais por todas as províncias, nem os bancos podem ter a vara de condão de fazerem aparecer o crédito onde o crédito já não existe, nem capitais, indústria e comércio onde os não há. Podem dar impulsos, atividade e energia às operações do comércio e indústria, mas não podem por certo fazer aquele milagre.

Um dos expoentes do Partido Conservador, Rodrigues Torres mais tarde seria o terceiro e o sexto presidente do Banco do Brasil. O primeiro presidente também foi um conservador, o ex-deputado João Duarte Lisboa Serra (MA).

O economista Renato Leite Marcondes, professor da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, explica que a criação do Banco do Brasil fez parte de um grande pacote de mudanças:

— Em 1850, o Império vivia uma fase de estabilidade política e econômica, e o governo aproveitou a bonança para pôr em prática o seu projeto de modernização do Brasil. Nesse ano, o Parlamento aprovou o Código Comercial, a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas. Os capitais que estavam alocados no tráfico negreiro foram liberados para outras atividades econômicas, a exemplo das sociedades por ações, como foi o próprio banco do Barão de Mauá. O Banco do Brasil de 1853, nesse cenário, atuaria para manter o ambiente monetário e bancário adequado para a circulação do dinheiro.

Segundo Marcondes, o que se buscou foi uma “modernização conservadora”, que não incluía o fim imediato da escravidão.

O Banco do Brasil se desviou da missão original quando explodiu a Guerra do Paraguai, em 1864. O governo imperial precisou recorrer a ele para fazer frente aos elevados gastos militares que inesperadamente surgiram. Para dar conta da nova demanda, o banco se viu obrigado a fazer grandes emissões de papel-moeda.

Em 1866, com a Guerra do Paraguai em curso, o governo imperial decidiu tirar do Banco do Brasil a incumbência de fazer emissões, transferindo-a para o Tesouro. Dessa forma, buscou baixar os juros dos empréstimos governamentais decorrentes da guerra.

Tal mudança se fez por meio de um projeto de lei aprovado pelo Senado e pela Câmara. O autor da proposta foi o senador Silveira da Motta (GO), para quem o banco deveria ter outra missão:

— O meu pensamento principal é dar um corretivo aos inconvenientes que o Banco do Brasil tem manifestado como banco de circulação e, ao mesmo tempo, substituir esse banco por uma instituição que o país mais altamente reclama, a de um banco hipotecário. Assim, ele poderá servir mais eficazmente à indústria principal do país, que é a lavoura, oprimida pela falta de capitais que a alimentem para o futuro e sob a pressão dos pagamentos das dívidas que a oneram.

[caption id="attachment_37566" align="alignleft" width="257"]

Escritório do presidente do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1926[/caption]

Houve senadores que viram com preocupação a possibilidade de a ligação entre o Estado e o principal banco do País se estreitar demais. Um deles foi o senador Manoel de Assis Mascarenhas (RN), mais conhecido como D. Manoel, que apontou um risco econômico:

— Além do arbítrio para a nomeação do presidente, o projeto dá ao governo a faculdade para aumentar o fundo capital, criar caixas filiais onde e como entender etc. Tudo se dá ao governo, e nada se reserva ao Corpo Legislativo! Não posso concorrer com o meu voto para semelhante arbítrio. Tais autorizações, no caso de um governo esbanjador e de agentes indiscretos, podem acarretar as mais deploráveis consequências.

O senador Hollanda Cavalcanti, por sua vez, vislumbrou um risco político:

— Uma corporação comercial, senhora de todas as transações internas, podendo dispor de capitais consideráveis, há de ter uma grande influência política. Ou o governo há de sempre transigir com ela, ou ela é que dará sempre governadores ao país.

Um dos problemas crônicos daquele sistema bancário rudimentar era a falta de cédulas e moedas em circulação no Império. Para suprir essa deficiência do Tesouro, os bancos privados emitiam vales, que eram cédulas paralelas tão aceitas no mercado quanto as cédulas oficiais do Tesouro.

Esses vales provocaram um efeito colateral sério. Os bancos se sentiam estimulados a produzi-los desenfreadamente porque, quanto mais emissões faziam, mais eles lucravam e mais dividendos os seus acionistas recebiam.

Para o governo, a economia e a população em geral, isso era péssimo. O excesso de dinheiro em circulação alimentava a inflação e desvalorizava a moeda brasileira no mercado internacional, afetando as importações e as exportações do Império.

Nas discussões do projeto bancário de 1853, o senador Visconde de Olinda (PE) avaliou:

— É indispensável pôr em ordem o meio circulante, porque o seu estado é verdadeiramente forçado. Retirar, porém, o papel existente sem um intermédio que o substitua é impossível, e esse intermédio só pode obter-se por meio de um banco.

O economista Thiago Gambi, estudioso do Banco do Brasil do Império e professor de história econômica na Universidade Federal de Alfenas (Unifal), entende que aquele banco dos tempos de D. Pedro II tem semelhanças com a Petrobras de hoje:

— O Banco do Brasil era uma instituição privada com interesse público. Enquanto os acionistas almejavam o lucro, o governo utilizava o banco buscando manter a economia saudável. Os embates entre os dois lados eram constantes. A Petrobras, que é uma empresa de capital misto, repartida entre a União e os acionistas, vive uma situação parecida. Os acionistas pressionam para que o preço dos combustíveis siga o valor internacional, para que tenham mais lucro. O governo, por sua vez, age para segurar o preço dos combustíveis, de modo a manter a inflação mais baixa.

Surgiram outras críticas ao Banco do Brasil. Na discussão do projeto de lei, o senador D. Manoel avaliou que seria um erro se o futuro banco não oferecesse linhas de crédito à agricultura. A economia do Império dependia dos cafezais e da mão de obra escrava. D. Manoel disse:

— A Fala do Trono recomenda a criação de um banco “que dê atividade e expansão às operações do comércio e da indústria”. É claro que não se trata da indústria agrícola, e sim da manufatureira. Destina-se o banco, portanto, a proteger o comércio, que é o ramo de indústria mais protegido no País. A lavoura, que é o ramo que deve merecer a mais especial atenção, que se acha na maior decadência, que corre risco de desaparecer em poucos anos se não for já e já protegida, essa não encontra proteção no novo estabelecimento bancário.

O principal idealizador do Banco do Brasil foi o senador Rodrigues Torres (RJ), que em 1853 também era o ministro da Fazenda e o primeiro-ministro do governo imperial. Da tribuna do Senado, ele confirmou:

— O banco de que se trata não pode proteger a agricultura. Seria uma utopia exigir essa proteção de um banco que, por sua organização, só pode descontar letras com sólidas garantias e a curtos prazos. Um banco dessa natureza que fizesse empréstimos à agricultura ver-se-ia em pouco tempo obrigado a suspender seus pagamentos. Um agricultor não pode pedir ao banco 12 contos de réis a três ou quatro meses, melhorar nesse tempo o seu estabelecimento rural e habilitar-se para pagar-lhes. Os capitais empregados na agricultura não reaparecem senão depois de muitos anos em pequenas parcelas. Esses bancos só atendem ao comércio e à indústria fabril ou manufatureira. Quanto à agrícola, não a podem beneficiar senão indiretamente, e esse benefício indireto já é muito.

Deixando claro que a principal missão do Banco do Brasil seria sanear a disponibilidade de papel-moeda no Império, Rodrigues Torres avisou que a nova instituição se dedicaria apenas lateralmente a ampliar o crédito disponível aos empresários:

— A simples criação do banco não terá a virtude de espalhar capitais por todas as províncias, nem os bancos podem ter a vara de condão de fazerem aparecer o crédito onde o crédito já não existe, nem capitais, indústria e comércio onde os não há. Podem dar impulsos, atividade e energia às operações do comércio e indústria, mas não podem por certo fazer aquele milagre.

Um dos expoentes do Partido Conservador, Rodrigues Torres mais tarde seria o terceiro e o sexto presidente do Banco do Brasil. O primeiro presidente também foi um conservador, o ex-deputado João Duarte Lisboa Serra (MA).

O economista Renato Leite Marcondes, professor da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, explica que a criação do Banco do Brasil fez parte de um grande pacote de mudanças:

— Em 1850, o Império vivia uma fase de estabilidade política e econômica, e o governo aproveitou a bonança para pôr em prática o seu projeto de modernização do Brasil. Nesse ano, o Parlamento aprovou o Código Comercial, a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas. Os capitais que estavam alocados no tráfico negreiro foram liberados para outras atividades econômicas, a exemplo das sociedades por ações, como foi o próprio banco do Barão de Mauá. O Banco do Brasil de 1853, nesse cenário, atuaria para manter o ambiente monetário e bancário adequado para a circulação do dinheiro.

Segundo Marcondes, o que se buscou foi uma “modernização conservadora”, que não incluía o fim imediato da escravidão.

O Banco do Brasil se desviou da missão original quando explodiu a Guerra do Paraguai, em 1864. O governo imperial precisou recorrer a ele para fazer frente aos elevados gastos militares que inesperadamente surgiram. Para dar conta da nova demanda, o banco se viu obrigado a fazer grandes emissões de papel-moeda.

Em 1866, com a Guerra do Paraguai em curso, o governo imperial decidiu tirar do Banco do Brasil a incumbência de fazer emissões, transferindo-a para o Tesouro. Dessa forma, buscou baixar os juros dos empréstimos governamentais decorrentes da guerra.

Tal mudança se fez por meio de um projeto de lei aprovado pelo Senado e pela Câmara. O autor da proposta foi o senador Silveira da Motta (GO), para quem o banco deveria ter outra missão:

— O meu pensamento principal é dar um corretivo aos inconvenientes que o Banco do Brasil tem manifestado como banco de circulação e, ao mesmo tempo, substituir esse banco por uma instituição que o país mais altamente reclama, a de um banco hipotecário. Assim, ele poderá servir mais eficazmente à indústria principal do país, que é a lavoura, oprimida pela falta de capitais que a alimentem para o futuro e sob a pressão dos pagamentos das dívidas que a oneram.

[caption id="attachment_37566" align="alignleft" width="257"] D. Pedro II discursa na cerimônia da Fala do Trono: em 1853, ele pediu aos senadores e deputados a criação do Banco do Brasil[/caption]

Embora continuasse grande, o Banco do Brasil perdeu a importância política e, na prática, tornou-se um banco comercial como qualquer outro. Nos empréstimos aos latifundiários, de acordo com historiadores, aceitava pessoas escravizadas como garantia — prática bancária comum no Império.

Em 1893, já na República, fundiu-se com outro banco e perdeu o nome original. Tornou-se o Banco da República do Brasil.

Na década seguinte, ficou à beira da falência. Para evitar que o maior banco do País quebrasse e deflagrasse uma crise bancária generalizada, com clientes sacando todo o seu dinheiro, o governo viu-se obrigado a resgatá-lo em 1905. Acabou, assim, tornando-se o acionista majoritário.

Sem que isso estivesse nos planos do presidente Rodrigues Alves, o banco que havia sido criado em 1853 se transformou numa instituição pública. O nome original foi recuperado.

O crescimento se deu de forma significativa na República. Logo o Banco do Brasil se transformou no financiador oficial da agricultura, status que até hoje conserva. Ele voltou a ser, tal qual no Império, o principal instrumento do governo para as políticas monetárias — o Banco Central, atual autoridade monetária, só seria criado em 1964.

Hoje uma empresa de economia mista, é a segunda maior instituição bancária do País em ativos, atrás apenas do Bradesco.

Existem divergências sobre o ano de fundação do atual Banco do Brasil. Há aqueles que apontam 1808, por causa do banco criado por D. João VI, ou 1851, considerando o empreendimento do Barão de Mauá. O primeiro, contudo, foi fechado e não tem ligação direta com o atual. O segundo, por sua vez, foi puramente comercial e não esteve sob a tutela do Estado.

Há, ainda, aqueles que entendem que o atual Banco do Brasil foi criado em 1905, quando o governo assumiu o controle acionário. Isso, porém, desconsidera que, apesar de ter passado por inúmeras reformas ao longo desse tempo, a instituição funcionava ininterruptamente desde a lei de 1853.

Em janeiro deste ano, a presidência do Banco do Brasil foi ocupada por Tarciana Medeiros, funcionária de carreira da instituição. Trata-se da primeira mulher a dirigir o banco nestes 170 anos de história. Tarciana é negra, nordestina de Campina Grande (PB), de origem pobre e militante das causas LGBT.

D. Pedro II discursa na cerimônia da Fala do Trono: em 1853, ele pediu aos senadores e deputados a criação do Banco do Brasil[/caption]

Embora continuasse grande, o Banco do Brasil perdeu a importância política e, na prática, tornou-se um banco comercial como qualquer outro. Nos empréstimos aos latifundiários, de acordo com historiadores, aceitava pessoas escravizadas como garantia — prática bancária comum no Império.

Em 1893, já na República, fundiu-se com outro banco e perdeu o nome original. Tornou-se o Banco da República do Brasil.

Na década seguinte, ficou à beira da falência. Para evitar que o maior banco do País quebrasse e deflagrasse uma crise bancária generalizada, com clientes sacando todo o seu dinheiro, o governo viu-se obrigado a resgatá-lo em 1905. Acabou, assim, tornando-se o acionista majoritário.

Sem que isso estivesse nos planos do presidente Rodrigues Alves, o banco que havia sido criado em 1853 se transformou numa instituição pública. O nome original foi recuperado.

O crescimento se deu de forma significativa na República. Logo o Banco do Brasil se transformou no financiador oficial da agricultura, status que até hoje conserva. Ele voltou a ser, tal qual no Império, o principal instrumento do governo para as políticas monetárias — o Banco Central, atual autoridade monetária, só seria criado em 1964.

Hoje uma empresa de economia mista, é a segunda maior instituição bancária do País em ativos, atrás apenas do Bradesco.

Existem divergências sobre o ano de fundação do atual Banco do Brasil. Há aqueles que apontam 1808, por causa do banco criado por D. João VI, ou 1851, considerando o empreendimento do Barão de Mauá. O primeiro, contudo, foi fechado e não tem ligação direta com o atual. O segundo, por sua vez, foi puramente comercial e não esteve sob a tutela do Estado.

Há, ainda, aqueles que entendem que o atual Banco do Brasil foi criado em 1905, quando o governo assumiu o controle acionário. Isso, porém, desconsidera que, apesar de ter passado por inúmeras reformas ao longo desse tempo, a instituição funcionava ininterruptamente desde a lei de 1853.

Em janeiro deste ano, a presidência do Banco do Brasil foi ocupada por Tarciana Medeiros, funcionária de carreira da instituição. Trata-se da primeira mulher a dirigir o banco nestes 170 anos de história. Tarciana é negra, nordestina de Campina Grande (PB), de origem pobre e militante das causas LGBT.