Pesquisar

Taxonomy - Geral

Rio Grande do Sul é a trágica evidência do aquecimento global

Em debate no Espaço Democrático, ambientalista Gilberto Natalini afirma que a receita para enfrentar um futuro caótico depende de todos

Redação Scriptum

O aquecimento global é hoje uma questão indiscutível, um consenso científico mundial, e a tragédia no Rio Grande do Sul – potencializada pelos efeitos do El Niño, que altera pontualmente a distribuição de umidade e calor no planeta, em especial na zona tropical – apenas evidencia que se a humanidade não fizer sua parte, viveremos todos o caos. “Só no ano passado o Brasil registrou 12 eventos climáticos extremos, excesso de chuvas ou períodos prolongados de seca”, destacou o ambientalista Gilberto Natalini, ex-secretário municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo, em debate nesta terça-feira (14), na reunião semanal do Espaço Democrático – a fundação para estudos e formação política do PSD.

Vereador em São Paulo por cinco legislaturas, período ao longo do qual se envolveu intensamente com a questão do aquecimento global – foi proponente da Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo –, Natalini, que é médico, disse que ao longo do tempo se tornou uma espécie de “caixeiro viajante” das teses sobre as mudanças climáticas. Ele é autor do livro Lutas sem fim – 1970 a 2022, e coautor de Por uma São Paulo mais sustentável, com Marcelo Morgado e Mudanças climáticas – Do global ao local, com Tatiana Tucunduva P. Cortese. “A ciência prevê isto há muito tempo e hoje, revelou uma pesquisa, 97% das pessoas sabem o que é o aquecimento global e conhecem seus impactos, mas só 27% dão algum tipo de contribuição pessoal para ajudar no enfrentamento do fenômeno”, diz.

Natalini diz que a receita para enfrentar o problema é conhecida: reduzir a emissão de gases que provocam o efeito-estufa no planeta. “Precisamos diminuir a queima de combustíveis fósseis, trocar por energias alternativas como elétrica, eólica e solar”, aponta. Embora o Brasil tenha uma frota de veículos pequena se comparada com os países desenvolvidos, ocupa hoje a quinta posição entre os maiores emissores de gases do efeito estufa. “As razões para esta classificação são conhecidas: o desmatamento e as queimadas”. Apesar de sua militância, Natalini é pessimista quando analisa em perspectiva: “O Congresso atual é um dos piores da nossa história”, diz. “Há nada menos do que 25 projetos de lei em tramitação para flexibilizar a legislação ambiental”.

Além de combater a principal causa do efeito estufa, ele diz que as cidades brasileiras precisam se adaptar para enfrentar o desafio de se tornarem lugares resilientes. “O Brasil está na era das cavernas: as chuvas não podem causar tragédias como a do Rio Grande do Sul e os períodos prolongados de seca não podem provocar estragos como ocorreu com a seca do Rio Negro, no ano passado”. Natalini chama a atenção, também, para o fato de muitas prefeituras brasileiras terem operações específicas de inverno para atender a população de rua, mas não têm acolhimento para o verão, para temperaturas acima de 32 graus. “Muitas dessas pessoas não têm nem água para beber”, lembra.

Ele destaca que as cidades serão mais ou menos preparadas de acordo com o engajamento de cada prefeito. “Os programas dependem do gestor”, afirma. E recorda da experiência vivida em São Paulo, entre 2005 e 2012, primeiro com José Serra, durante pouco menos de dois anos, e depois, durante outros seis, com Gilberto Kassab. “Foi o período em que a cidade teve a melhor política ambiental de sua história; triplicou as áreas verdes, com a criação de mais de 100 parques, muitos deles lineares, ao largo de córregos; criou a operação Defesa das Águas, que conteve a ocupação de áreas das represas Billings e Guarapiranga; e fez o programa Córrego Limpo”. Mas nos governos seguintes, lembra, esses programas não foram incentivados.

Participaram da reunião semanal do Espaço Democrático o superintendente da fundação, João Francisco Aprá, os cientistas políticos Rubens Figueiredo e Rogério Schmitt, os economistas Roberto Macedo e Luiz Alberto Machado, o sociólogo Tulio Kahn, o médico Antônio Roberto Batista, a secretária nacional do PSD Mulher, Ivani Boscolo, o gestor público Januario Montone e os jornalistas Eduardo Mattos e Sérgio Rondino, coordenador de comunicação do Espaço Democrático.

Card link Another linkPublicação detalha as regras para a campanha deste ano

Já está disponível para download gratuito cartilha produzida pelo PSD e pela fundação Espaço Democrático mostrando “o que pode e o que não pode” na divulgação dos candidatos

Redação Scriptum

As eleições municipais de 2024, que no entender do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, devem marcar profundamente os destinos do Brasil, terão novas e importantes regras, que devem ser perfeitamente compreendidas e seguidas por todos os que participarão do processo eleitoral.

Para auxiliar candidatos e suas equipes de campanha, o PSD e a fundação Espaço Democrático estão colocando à disposição de todos a cartilha “Eleições 2024 - O que pode e o que não pode”. A publicação – disponível para download gratuito – detalha o regulamento para a pré-campanha, da propaganda eleitoral e do financiamento e despesas.

Em sua apresentação da cartilha, o presidente Gilberto Kassab afirma que “é importante conhecer bem todas as regras estabelecidas pela legislação eleitoral para a campanha de 2024, uma vez que alterações legais têm sido bastante frequentes nas últimas décadas”. Ele destaca ainda que, entre as alterações recentes, “bem poucas, com certeza, tiveram tanto impacto quanto a instituição da pré-campanha, a proibição de qualquer tipo de doação financeira ou ajuda de empresas, a criação do Fundo Eleitoral e também a vaquinha virtual (crowdfunding)”.

Lembra também que “haverá controle rígido sobre manifestações de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

Redação Scriptum

As eleições municipais de 2024, que no entender do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, devem marcar profundamente os destinos do Brasil, terão novas e importantes regras, que devem ser perfeitamente compreendidas e seguidas por todos os que participarão do processo eleitoral.

Para auxiliar candidatos e suas equipes de campanha, o PSD e a fundação Espaço Democrático estão colocando à disposição de todos a cartilha “Eleições 2024 - O que pode e o que não pode”. A publicação – disponível para download gratuito – detalha o regulamento para a pré-campanha, da propaganda eleitoral e do financiamento e despesas.

Em sua apresentação da cartilha, o presidente Gilberto Kassab afirma que “é importante conhecer bem todas as regras estabelecidas pela legislação eleitoral para a campanha de 2024, uma vez que alterações legais têm sido bastante frequentes nas últimas décadas”. Ele destaca ainda que, entre as alterações recentes, “bem poucas, com certeza, tiveram tanto impacto quanto a instituição da pré-campanha, a proibição de qualquer tipo de doação financeira ou ajuda de empresas, a criação do Fundo Eleitoral e também a vaquinha virtual (crowdfunding)”.

Lembra também que “haverá controle rígido sobre manifestações de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

Brasil desconhece até onde o crime organizado está infiltrado

Sociólogo Tulio Kahn, especialista em segurança pública, falou sobre o tema na reunião semanal da fundação do PSD

Reunião semanal de consultores do Espaço Democrático[/caption]

Reunião semanal de consultores do Espaço Democrático[/caption]

A história esquecida do marquês que idealizou o Senado brasileiro

José Joaquim Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas, foi o homem que deu forma final à primeira Constituição brasileira

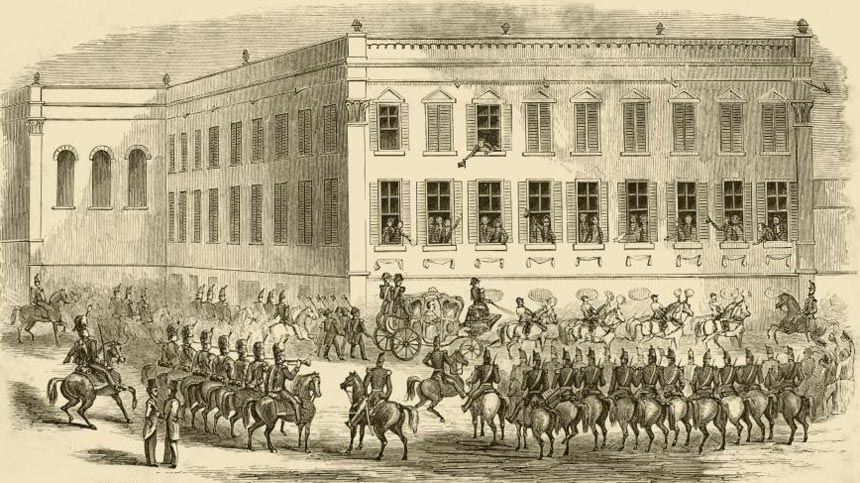

[caption id="attachment_38177" align="aligncenter" width="860"] O Senado, no Rio de Janeiro, na época de D. Pedro II: instituição criada pela Constituição de 1824[/caption]

Ricardo Westin, da Agência Senado

Edição Scriptum

Quando se fala da história do constitucionalismo brasileiro, o primeiro nome que costuma vir à mente é o de Ruy Barbosa (1849-1923). Jurista e senador, ele foi o arquiteto de Constituição de 1891, a segunda do Brasil e a primeira da República.

A mesma figura surge quando se trata da história do Senado. Ruy passou 32 anos na câmara alta do Parlamento, onde foi defensor ferrenho das leis e da democracia. Por essa razão, ele ganhou o título póstumo de patrono do Senado.

Apesar de Ruy Barbosa de fato ser uma referência incontornável do Senado e do constitucionalismo nacional, nessa dupla história existe outra personalidade que também precisa ser lembrada: José Joaquim Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas (1768-1836).

Conselheiro do imperador D. Pedro I, Caravelas escreveu a Constituição de 1824, a primeira e mais duradoura da história do Brasil. A Carta do Império, que teve 65 anos de vigência, criou o Poder Legislativo no País e o dividiu em Câmara e Senado — estrutura básica que, passados 200 anos, mantém-se até hoje.

Na avaliação do cientista político Christian Lynch, da Fundação Casa de Rui Barbosa e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), os livros de história do Brasil e história do direito falham ao ignorar o trabalho do Marquês de Caravelas:

— Ainda não levamos as ideias políticas e constitucionais do Brasil a sério. É como se só as ideias norte-americanas, francesas, portuguesas, espanholas e até argentinas fossem dignas, e estivéssemos condenados a ser periféricos e atrasados em tudo e sempre. Quando resgatamos o Marquês de Caravelas do limbo, enxergamos que o Brasil, na realidade, estava sintonizado com o que ocorria no mundo naquela passagem do antigo regime para o liberalismo político e até foi referência para outros países.

Lynch é autor do livro Monarquia sem Despotismo e Liberdade sem Anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (Editora UFMG).

[caption id="attachment_38178" align="alignleft" width="400"]

O Senado, no Rio de Janeiro, na época de D. Pedro II: instituição criada pela Constituição de 1824[/caption]

Ricardo Westin, da Agência Senado

Edição Scriptum

Quando se fala da história do constitucionalismo brasileiro, o primeiro nome que costuma vir à mente é o de Ruy Barbosa (1849-1923). Jurista e senador, ele foi o arquiteto de Constituição de 1891, a segunda do Brasil e a primeira da República.

A mesma figura surge quando se trata da história do Senado. Ruy passou 32 anos na câmara alta do Parlamento, onde foi defensor ferrenho das leis e da democracia. Por essa razão, ele ganhou o título póstumo de patrono do Senado.

Apesar de Ruy Barbosa de fato ser uma referência incontornável do Senado e do constitucionalismo nacional, nessa dupla história existe outra personalidade que também precisa ser lembrada: José Joaquim Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas (1768-1836).

Conselheiro do imperador D. Pedro I, Caravelas escreveu a Constituição de 1824, a primeira e mais duradoura da história do Brasil. A Carta do Império, que teve 65 anos de vigência, criou o Poder Legislativo no País e o dividiu em Câmara e Senado — estrutura básica que, passados 200 anos, mantém-se até hoje.

Na avaliação do cientista político Christian Lynch, da Fundação Casa de Rui Barbosa e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), os livros de história do Brasil e história do direito falham ao ignorar o trabalho do Marquês de Caravelas:

— Ainda não levamos as ideias políticas e constitucionais do Brasil a sério. É como se só as ideias norte-americanas, francesas, portuguesas, espanholas e até argentinas fossem dignas, e estivéssemos condenados a ser periféricos e atrasados em tudo e sempre. Quando resgatamos o Marquês de Caravelas do limbo, enxergamos que o Brasil, na realidade, estava sintonizado com o que ocorria no mundo naquela passagem do antigo regime para o liberalismo político e até foi referência para outros países.

Lynch é autor do livro Monarquia sem Despotismo e Liberdade sem Anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (Editora UFMG).

[caption id="attachment_38178" align="alignleft" width="400"] O Marquês de Caravelas[/caption]

Nascido e criado em Salvador, Caravelas se formou em direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde travou contato com o pensamento iluminista luso, que defendia a reforma das instituições monárquicas e a modernização do Estado.

Por diversos anos, primeiro em Lisboa e depois no Rio de Janeiro, ele ocupou cargos burocráticos em ministérios de D. João VI.

Quando voltou para Portugal, o rei levou consigo a nata do funcionalismo, e quem antes estava no segundo escalão do governo de D. João VI — como Caravelas — subiu para o primeiro escalão do governo de D. Pedro I.

No momento da Independência, Caravelas abraçou uma versão moderada do liberalismo político, que prega a substituição do absolutismo pela divisão dos poderes — a base das atuais democracias.

Graças à sua proximidade com o ministro José Bonifácio de Andrada e Silva, o Marquês de Caravelas se elegeu deputado pela província do Rio de Janeiro na Assembleia Constituinte aberta em maio de 1823.

Nos trabalhos constituintes, ele dividiu os holofotes com os três irmãos Andradas (Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco), defendendo juntos que a Constituição que estava sendo elaborada pusesse D. Pedro acima do Parlamento.

Em julho, o imperador e os Andradas se desentenderam, e os irmãos bandearam para a oposição. Para substituir Bonifácio, o imperador nomeou primeiro-ministro o Marquês de Caravelas, acreditando que isso facilitaria a aprovação da Constituição do Império.

Não foi, porém, o que aconteceu, porque o deputado encarregado de redigir o projeto era justamente um dos irmãos Andradas, Antônio Carlos, antes ministro da Fazenda e agora crítico do governo.

O papel de Caravelas na elaboração da Constituição imperial aparece nos livros Segundo Período do Reinado de D. Pedro I no Brasil, de 1871, e História Geral do Brasil, de 1854 (Biblioteca do Senado)

O texto que o deputado submeteu à Constituinte em setembro de 1823 não previu o Poder Moderador, que permitiria ao monarca, por exemplo, dissolver a Câmara dos Deputados (prerrogativa que todos os reis constitucionais da Europa tinham na época). Isso não agradou ao imperador.

Num artigo acadêmico ainda inédito, Christian Lynch aventa a possibilidade de Antônio Carlos ter apresentado de propósito um projeto de Constituição diferente daquele esperado por D. Pedro. O cientista político diz:

— Logo no início da Constituinte, Antônio Carlos fez discursos defendendo o Poder Moderador. É provável, portanto, que ele tenha decidido retirar pontos cruciais do projeto com o objetivo de fazer barganha política com o imperador e conseguir a volta dele e dos irmãos para o governo. O problema é que, diante das dificuldades criadas pelos Andradas na Constituinte, D. Pedro I não quis negociar.

Noite da Agonia

Em novembro de 1823, os soldados do imperador fecharam a Assembleia. O episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. Os irmãos Andradas foram presos e mandados para o exílio no exterior.

O monarca, então, criou um Conselho de Estado com dez homens de sua confiança — entre os quais o Marquês de Caravelas — para adaptar o projeto de Antônio Carlos. Na prática, quem fez todo o trabalho foi o conselheiro Caravelas. Na primeira Constituição da República, Ruy Barbosa partiu também de um projeto inicial e lhe deu a versão submetida à Constituinte.

Aprovada pelas Câmaras Municipais do Império, a Constituição foi posta em vigor por D. Pedro em março de 1824. Foi após o seu trabalho na redação da Carta que o conselheiro ganhou o título de Marquês de Caravelas.

No entender de Christian Lynch, a versão de Caravelas melhorou a de Antônio Carlos:

— A Constituição ficou mais enxuta e objetiva, com quase 100 artigos a menos que o projeto. A intervenção de Caravelas ainda preencheu lacunas importantes ao estabelecer a organização do Poder Judiciário e apresentar uma declaração de direitos mais abrangente, incluindo a inviolabilidade de domicílio, a irretroatividade da lei, a abolição dos privilégios pessoais, o direito de petição, a garantia dos socorros públicos e a gratuidade da educação primária.

Além de instituir o Poder Moderador, a Constituição de 1824 criou uma Câmara com mandato de quatro anos e um Senado com mandato vitalício. Enquanto o deputado era escolhido pelos eleitores, o senador era selecionado pelo imperador dentre os três candidatos mais votados em cada província.

O projeto do deputado Antônio Carlos já previa a lista tríplice e a vitaliciedade, e Caravelas manteve essa estrutura.

Embora o Poder Moderador e o Senado vitalício soem hoje pouco democráticos, na época não conflitavam com o liberalismo político e eram entendidos pelo grupo de D. Pedro I como cruciais para a sobrevivência do Brasil recém-independente. Christian Lynch afirma:

— As ex-colônias da Espanha na América, após se declararem independentes, mergulharam em disputas de poder e guerras civis. O Brasil corria o mesmo risco. Para que o País não se fragmentasse, entendia-se que o governo precisava ser centralizado e o imperador, forte sem ser arbitrário. Daí a necessidade do Poder Moderador, que colocava o monarca acima do Poder Legislativo.

Lynch explica que a vitaliciedade dos senadores dava estabilidade ao Estado recém-criado. Como os deputados eram constantemente renovados, levavam com frequência ideias novas e até revolucionárias para o Parlamento. Os senadores vitalícios, sendo naturalmente mais ponderados e conservadores, impediriam eventuais rupturas que ameaçassem a sobrevivência do Império.

O Senado com mandato para a vida toda pode ser considerado um meio termo entre o modelo americano e o britânico. Nos Estados Unidos, uma república, o mandato senatorial já era temporário. Na Grã-Bretanha, a câmara alta do Parlamento era hereditária, isto é, sem eleição, e o assento parlamentar era passado de pai para filho.

Sem unanimidade

[caption id="attachment_38179" align="alignright" width="400"]

O Marquês de Caravelas[/caption]

Nascido e criado em Salvador, Caravelas se formou em direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde travou contato com o pensamento iluminista luso, que defendia a reforma das instituições monárquicas e a modernização do Estado.

Por diversos anos, primeiro em Lisboa e depois no Rio de Janeiro, ele ocupou cargos burocráticos em ministérios de D. João VI.

Quando voltou para Portugal, o rei levou consigo a nata do funcionalismo, e quem antes estava no segundo escalão do governo de D. João VI — como Caravelas — subiu para o primeiro escalão do governo de D. Pedro I.

No momento da Independência, Caravelas abraçou uma versão moderada do liberalismo político, que prega a substituição do absolutismo pela divisão dos poderes — a base das atuais democracias.

Graças à sua proximidade com o ministro José Bonifácio de Andrada e Silva, o Marquês de Caravelas se elegeu deputado pela província do Rio de Janeiro na Assembleia Constituinte aberta em maio de 1823.

Nos trabalhos constituintes, ele dividiu os holofotes com os três irmãos Andradas (Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco), defendendo juntos que a Constituição que estava sendo elaborada pusesse D. Pedro acima do Parlamento.

Em julho, o imperador e os Andradas se desentenderam, e os irmãos bandearam para a oposição. Para substituir Bonifácio, o imperador nomeou primeiro-ministro o Marquês de Caravelas, acreditando que isso facilitaria a aprovação da Constituição do Império.

Não foi, porém, o que aconteceu, porque o deputado encarregado de redigir o projeto era justamente um dos irmãos Andradas, Antônio Carlos, antes ministro da Fazenda e agora crítico do governo.

O papel de Caravelas na elaboração da Constituição imperial aparece nos livros Segundo Período do Reinado de D. Pedro I no Brasil, de 1871, e História Geral do Brasil, de 1854 (Biblioteca do Senado)

O texto que o deputado submeteu à Constituinte em setembro de 1823 não previu o Poder Moderador, que permitiria ao monarca, por exemplo, dissolver a Câmara dos Deputados (prerrogativa que todos os reis constitucionais da Europa tinham na época). Isso não agradou ao imperador.

Num artigo acadêmico ainda inédito, Christian Lynch aventa a possibilidade de Antônio Carlos ter apresentado de propósito um projeto de Constituição diferente daquele esperado por D. Pedro. O cientista político diz:

— Logo no início da Constituinte, Antônio Carlos fez discursos defendendo o Poder Moderador. É provável, portanto, que ele tenha decidido retirar pontos cruciais do projeto com o objetivo de fazer barganha política com o imperador e conseguir a volta dele e dos irmãos para o governo. O problema é que, diante das dificuldades criadas pelos Andradas na Constituinte, D. Pedro I não quis negociar.

Noite da Agonia

Em novembro de 1823, os soldados do imperador fecharam a Assembleia. O episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. Os irmãos Andradas foram presos e mandados para o exílio no exterior.

O monarca, então, criou um Conselho de Estado com dez homens de sua confiança — entre os quais o Marquês de Caravelas — para adaptar o projeto de Antônio Carlos. Na prática, quem fez todo o trabalho foi o conselheiro Caravelas. Na primeira Constituição da República, Ruy Barbosa partiu também de um projeto inicial e lhe deu a versão submetida à Constituinte.

Aprovada pelas Câmaras Municipais do Império, a Constituição foi posta em vigor por D. Pedro em março de 1824. Foi após o seu trabalho na redação da Carta que o conselheiro ganhou o título de Marquês de Caravelas.

No entender de Christian Lynch, a versão de Caravelas melhorou a de Antônio Carlos:

— A Constituição ficou mais enxuta e objetiva, com quase 100 artigos a menos que o projeto. A intervenção de Caravelas ainda preencheu lacunas importantes ao estabelecer a organização do Poder Judiciário e apresentar uma declaração de direitos mais abrangente, incluindo a inviolabilidade de domicílio, a irretroatividade da lei, a abolição dos privilégios pessoais, o direito de petição, a garantia dos socorros públicos e a gratuidade da educação primária.

Além de instituir o Poder Moderador, a Constituição de 1824 criou uma Câmara com mandato de quatro anos e um Senado com mandato vitalício. Enquanto o deputado era escolhido pelos eleitores, o senador era selecionado pelo imperador dentre os três candidatos mais votados em cada província.

O projeto do deputado Antônio Carlos já previa a lista tríplice e a vitaliciedade, e Caravelas manteve essa estrutura.

Embora o Poder Moderador e o Senado vitalício soem hoje pouco democráticos, na época não conflitavam com o liberalismo político e eram entendidos pelo grupo de D. Pedro I como cruciais para a sobrevivência do Brasil recém-independente. Christian Lynch afirma:

— As ex-colônias da Espanha na América, após se declararem independentes, mergulharam em disputas de poder e guerras civis. O Brasil corria o mesmo risco. Para que o País não se fragmentasse, entendia-se que o governo precisava ser centralizado e o imperador, forte sem ser arbitrário. Daí a necessidade do Poder Moderador, que colocava o monarca acima do Poder Legislativo.

Lynch explica que a vitaliciedade dos senadores dava estabilidade ao Estado recém-criado. Como os deputados eram constantemente renovados, levavam com frequência ideias novas e até revolucionárias para o Parlamento. Os senadores vitalícios, sendo naturalmente mais ponderados e conservadores, impediriam eventuais rupturas que ameaçassem a sobrevivência do Império.

O Senado com mandato para a vida toda pode ser considerado um meio termo entre o modelo americano e o britânico. Nos Estados Unidos, uma república, o mandato senatorial já era temporário. Na Grã-Bretanha, a câmara alta do Parlamento era hereditária, isto é, sem eleição, e o assento parlamentar era passado de pai para filho.

Sem unanimidade

[caption id="attachment_38179" align="alignright" width="400"] Dom Pedro I[/caption]

De qualquer forma, o Poder Moderador e o Senado vitalício não eram unanimidade. A Confederação do Equador, malogrado movimento liberal radical e separatista que eclodiu em Pernambuco em 1824, opôs-se a esses dois pontos da Constituição recém-criada.

Em Portugal, diferentemente do Brasil, a primeira Constituição, de 1822, não deu ao rei o Poder Moderador e estabeleceu um Parlamento composto de uma única câmara.

Para redigir a Constituição de 1824, o Marquês de Caravelas se valeu de seus conhecimentos jurídicos e históricos e tornou o Brasil pioneiro em certos aspectos. Embora cogitado no início da Revolução Francesa, o Senado escolhido pelo rei em lista tríplice não chegou a ser aprovado pelos revolucionários. O Poder Moderador também existia apenas no mundo das ideias, arquitetado pelo pensador político suíço Henri-Benjamin Constant de Rebecque.

A Constituição brasileira serviria de modelo para outros países. Em 1826, logo após a morte de D. João VI, D. Pedro I assumiu o trono português por sete dias, até entregá-lo a sua filha, D. Maria II. Nesse curto período, outorgou em Portugal uma Constituição praticamente idêntica à brasileira. A Carta vigorou até 1910.

A Constituição espanhola de 1837 previu um Senado semelhante ao brasileiro, com parlamentares escolhidos pelo rei a partir de listas tríplices. A diferença é que os senadores da Espanha tinham mandato temporário, e não vitalício.

Caravelas não foi apenas idealizador do Senado. Foi também construtor. Votado pelos eleitores e escolhido por D. Pedro I, ele se tornou senador vitalício pela província da Bahia na primeira legislatura, iniciada em 1826.

Numa das primeiras sessões plenárias, quando se discutia a forma de eleger o presidente do Senado, Caravelas discursou:

— A Constituição não falou das eleições [para presidente do Senado]. Isso não é objeto constitucional, mas, sim, do regimento interno. O que podemos dizer é que não temos regimento. Agora é que devemos tratar dele.

Ele liderou a elaboração do primeiro regimento do Senado, com as regras necessárias ao funcionamento da Casa — como a criação das comissões temáticas e a forma de discutir e votar os projetos de lei.

O Marquês de Caravelas chegou ao topo da carreira política em 1831, depois da abdicação de D. Pedro I, quando os senadores e deputados o elegeram para fazer parte da Regência Trina Provisória, que governou o Brasil em nome do pequeno D. Pedro II por dois meses, até a escolha do triunvirato permanente.

Ele atuou no Senado até 1836, quando morreu, aos 68 anos de idade.

Nos dez anos de mandato, defendeu com unhas e dentes a Constituição que escreveu. Ele se opôs às tentativas de reformar a Carta para acabar com o Poder Moderador e tornar os mandatos do Senado temporários, embora aceitasse uma certa descentralização política em favor das províncias.

Num discurso em 1832, argumentou:

— Se o Senado fosse eleito simplesmente como é a Câmara dos Deputados e temporário como ela, haveria alguma diferença entre uma câmara e outra? Nenhuma. Não teríamos, verdadeiramente, mais que uma câmara, isto é, o absolutismo popular, porque nada haveria que embaraçasse os efeitos de uma facção que nessa câmara única se introduzisse, nada havia que fizesse face à demagogia. A autoridade do monarca desaparecia. O governo representativo é o governo do balanço, cada um dos Poderes tem em si uma força de contrapesar os excessos do outro, e dessa maneira se conserva o equilíbrio de todas as peças da máquina social.

Liberdade sem anarquia

Para Caravelas, a Constituição de 1824 deveria ser preservada porque tinha a qualidade de garantir ao mesmo tempo “liberdade sem anarquia” e “monarquia sem despotismo”.

Christian Lynch levanta algumas hipóteses que explicariam por que o Marquês de Caravelas ainda não é reconhecido como arquiteto da Constituição imperial e do Senado. Uma delas tem origem na sua personalidade discreta e pouco vaidosa.

Ele não participou do debate político travado na imprensa carioca na época da Independência, ao contrário dos irmãos Andradas. E, apesar da erudição jurídica, nunca publicou nenhum livro sobre doutrina constitucional.

Outra hipótese está nas versões da história que o Império e a Primeira República decidiram oficializar. Enquanto os historiadores conservadores do Segundo Reinado procuraram glorificar a figura de D. Pedro I, apresentando-o como único autor da Constituição, os historiadores republicanos tentaram mostrar o Império como ilegítimo, por ter como base uma Constituição outorgada supostamente de forma despótica, sem a aprovação da Assembleia.

Ambas as versões da história puseram o Marquês de Caravelas em segundo plano. Apesar de conflitantes, elas têm muita influência até hoje.

Lynch entende que essas visões maniqueístas da história do Brasil precisam ser superadas:

— Quando conhecemos o pensamento e a ação política do Marquês de Caravelas, enxergamos os desafios que apareceram diante daquelas figuras que estavam construindo o Brasil soberano e nos livramos de interpretações simplistas e errôneas, como a de que D. Pedro I foi um imperador tirânico cercado de absolutistas do chamado partido português e a de que o Primeiro Reinado não passou de um mero período de transição e preparação para o Segundo Reinado.

Ele diz que, se Ruy Barbosa é reconhecido como pai da primeira Constituição republicana, não há por que não reconhecer o Marquês de Caravelas e também o deputado Antônio Carlos como pais da Constituição imperial e, portanto, do Senado. O cientista político conclui:

— Assim como os Estados Unidos reconhecem os seus “pais fundadores” da época da Independência, como George Washington e Thomas Jefferson, o Brasil também precisa reconhecer os seus.

Dom Pedro I[/caption]

De qualquer forma, o Poder Moderador e o Senado vitalício não eram unanimidade. A Confederação do Equador, malogrado movimento liberal radical e separatista que eclodiu em Pernambuco em 1824, opôs-se a esses dois pontos da Constituição recém-criada.

Em Portugal, diferentemente do Brasil, a primeira Constituição, de 1822, não deu ao rei o Poder Moderador e estabeleceu um Parlamento composto de uma única câmara.

Para redigir a Constituição de 1824, o Marquês de Caravelas se valeu de seus conhecimentos jurídicos e históricos e tornou o Brasil pioneiro em certos aspectos. Embora cogitado no início da Revolução Francesa, o Senado escolhido pelo rei em lista tríplice não chegou a ser aprovado pelos revolucionários. O Poder Moderador também existia apenas no mundo das ideias, arquitetado pelo pensador político suíço Henri-Benjamin Constant de Rebecque.

A Constituição brasileira serviria de modelo para outros países. Em 1826, logo após a morte de D. João VI, D. Pedro I assumiu o trono português por sete dias, até entregá-lo a sua filha, D. Maria II. Nesse curto período, outorgou em Portugal uma Constituição praticamente idêntica à brasileira. A Carta vigorou até 1910.

A Constituição espanhola de 1837 previu um Senado semelhante ao brasileiro, com parlamentares escolhidos pelo rei a partir de listas tríplices. A diferença é que os senadores da Espanha tinham mandato temporário, e não vitalício.

Caravelas não foi apenas idealizador do Senado. Foi também construtor. Votado pelos eleitores e escolhido por D. Pedro I, ele se tornou senador vitalício pela província da Bahia na primeira legislatura, iniciada em 1826.

Numa das primeiras sessões plenárias, quando se discutia a forma de eleger o presidente do Senado, Caravelas discursou:

— A Constituição não falou das eleições [para presidente do Senado]. Isso não é objeto constitucional, mas, sim, do regimento interno. O que podemos dizer é que não temos regimento. Agora é que devemos tratar dele.

Ele liderou a elaboração do primeiro regimento do Senado, com as regras necessárias ao funcionamento da Casa — como a criação das comissões temáticas e a forma de discutir e votar os projetos de lei.

O Marquês de Caravelas chegou ao topo da carreira política em 1831, depois da abdicação de D. Pedro I, quando os senadores e deputados o elegeram para fazer parte da Regência Trina Provisória, que governou o Brasil em nome do pequeno D. Pedro II por dois meses, até a escolha do triunvirato permanente.

Ele atuou no Senado até 1836, quando morreu, aos 68 anos de idade.

Nos dez anos de mandato, defendeu com unhas e dentes a Constituição que escreveu. Ele se opôs às tentativas de reformar a Carta para acabar com o Poder Moderador e tornar os mandatos do Senado temporários, embora aceitasse uma certa descentralização política em favor das províncias.

Num discurso em 1832, argumentou:

— Se o Senado fosse eleito simplesmente como é a Câmara dos Deputados e temporário como ela, haveria alguma diferença entre uma câmara e outra? Nenhuma. Não teríamos, verdadeiramente, mais que uma câmara, isto é, o absolutismo popular, porque nada haveria que embaraçasse os efeitos de uma facção que nessa câmara única se introduzisse, nada havia que fizesse face à demagogia. A autoridade do monarca desaparecia. O governo representativo é o governo do balanço, cada um dos Poderes tem em si uma força de contrapesar os excessos do outro, e dessa maneira se conserva o equilíbrio de todas as peças da máquina social.

Liberdade sem anarquia

Para Caravelas, a Constituição de 1824 deveria ser preservada porque tinha a qualidade de garantir ao mesmo tempo “liberdade sem anarquia” e “monarquia sem despotismo”.

Christian Lynch levanta algumas hipóteses que explicariam por que o Marquês de Caravelas ainda não é reconhecido como arquiteto da Constituição imperial e do Senado. Uma delas tem origem na sua personalidade discreta e pouco vaidosa.

Ele não participou do debate político travado na imprensa carioca na época da Independência, ao contrário dos irmãos Andradas. E, apesar da erudição jurídica, nunca publicou nenhum livro sobre doutrina constitucional.

Outra hipótese está nas versões da história que o Império e a Primeira República decidiram oficializar. Enquanto os historiadores conservadores do Segundo Reinado procuraram glorificar a figura de D. Pedro I, apresentando-o como único autor da Constituição, os historiadores republicanos tentaram mostrar o Império como ilegítimo, por ter como base uma Constituição outorgada supostamente de forma despótica, sem a aprovação da Assembleia.

Ambas as versões da história puseram o Marquês de Caravelas em segundo plano. Apesar de conflitantes, elas têm muita influência até hoje.

Lynch entende que essas visões maniqueístas da história do Brasil precisam ser superadas:

— Quando conhecemos o pensamento e a ação política do Marquês de Caravelas, enxergamos os desafios que apareceram diante daquelas figuras que estavam construindo o Brasil soberano e nos livramos de interpretações simplistas e errôneas, como a de que D. Pedro I foi um imperador tirânico cercado de absolutistas do chamado partido português e a de que o Primeiro Reinado não passou de um mero período de transição e preparação para o Segundo Reinado.

Ele diz que, se Ruy Barbosa é reconhecido como pai da primeira Constituição republicana, não há por que não reconhecer o Marquês de Caravelas e também o deputado Antônio Carlos como pais da Constituição imperial e, portanto, do Senado. O cientista político conclui:

— Assim como os Estados Unidos reconhecem os seus “pais fundadores” da época da Independência, como George Washington e Thomas Jefferson, o Brasil também precisa reconhecer os seus.