Pesquisar

Taxonomy - Destaques da home

Japão perde 1 milhão de habitantes, o maior declínio populacional em 50 anos

Primeiro-ministro Shigeru Ishiba descreve a crise demográfica do país como uma “emergência silenciosa”

[caption id="attachment_40178" align="aligncenter" width="560"] Em 2024, para cada bebê nascido no Japão, mais de duas pessoas morreram[/caption]

Em 2024, para cada bebê nascido no Japão, mais de duas pessoas morreram[/caption]

Edição Scriptum com Estação do Autor e BBC News

O Japão enfrenta hoje o maior declínio populacional desde o início da série histórica, em 1968. No ano passado, o número de mortes superou o de nascimentos em quase um milhão. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, descreveu a crise demográfica de seu país, com o envelhecimento da população e as baixas taxas de natalidade, como uma "emergência silenciosa".

Reportagem publicada no site da BBC News mostra como ações do governo japonês para reverter o declínio nas taxas de natalidade tiveram pouco impacto até o momento. O primeiro-ministro prometeu implementar políticas favoráveis às famílias, como creches gratuitas e horários de trabalho mais flexíveis.

Novos dados divulgados pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações no dia 6 de agosto indicam que o número de cidadãos japoneses caiu em 908.574 em 2024. O Japão teve 686.061 nascimentos, enquanto foram registradas cerca de 1,6 milhão de mortes. Isso significa que para cada bebê nascido, mais de duas pessoas morreram. Essa diferença marca o décimo-sexto ano consecutivo de declínio populacional, o que gera pressões sobre os sistemas de previdência e de saúde do país.

Vivem no país atualmente cerca de 124,3 milhões de habitantes. Pessoas com mais de 65 anos representam quase 30% da população, a segunda maior proporção do mundo depois de Mônaco, de acordo com o Banco Mundial. A população ativa, com idade entre 15 e 64 anos, diminuiu para aproximadamente 60% do total de indivíduos.

Um número crescente de cidades e vilarejos está se esvaziando, com quase quatro milhões de casas abandonadas nas últimas duas décadas, de acordo com dados do governo divulgados em 2024. O poder público tenta há anos aumentar as taxas de natalidade com incentivos que vão desde subsídios para moradia até licença parental remunerada.

No entanto, barreiras culturais e econômicas enraizadas atrapalham essas iniciativas. O alto custo de vida, os salários estagnados e uma rotina de trabalho rígida desencorajam muitos jovens a constituir família.

Card link Another linkEmergências com motociclistas adiam cirurgias complexas no SUS

Em 2024, 1.450 cirurgias eletivas de alta complexidade deixaram de ser realizadas por causa das transferências de emergência

[caption id="attachment_40171" align="aligncenter" width="560"] Entre 2010 e 2023, 1,4 milhão de motociclistas foram internados após acidentes, o que corresponde a 57,2% de todas as internações associadas a lesões de trânsito no País.[/caption]

Entre 2010 e 2023, 1,4 milhão de motociclistas foram internados após acidentes, o que corresponde a 57,2% de todas as internações associadas a lesões de trânsito no País.[/caption]

Edição Scriptum com Estação do Autor e Agência Brasil

O alarmante aumento de acidentes envolvendo motos no trânsito das cidades brasileiras está causando um grave problema no sistema público de saúde. Cirurgias eletivas de alta complexidade, que só podem ser atendidas pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) no SUS, têm sido adiadas para que os recursos da unidade sejam direcionados para vítimas de colisões, atropelamentos e quedas envolvendo motocicletas.

Reportagem de Vinícius Lisboa para a Agência Brasil mostra o impacto na saúde pública da epidemia de lesões sofridas sobre duas rodas.

Em 2024, 1.450 cirurgias eletivas de alta complexidade deixaram de ser realizadas no Into por causa das transferências de emergência. Um em cada cinco desses pacientes transferidos havia sofrido uma lesão grave em uma moto. Segundo o instituto, quando uma cirurgia de emergência com trauma ortopédico chega à unidade, cinco pacientes que aguardavam na fila deixam de ser atendidos conforme o programado.

Os dados do Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde apresentados na Conferência Nacional de Segurança no Trânsito, no fim de julho, mostram que, entre 2010 e 2023, 1,4 milhão de motociclistas foram internados após acidentes, o que corresponde a 57,2% de todas as internações associadas a lesões de trânsito no País.

As internações de motociclistas exigiram uma soma de mais de R$ 2 bilhões, ou 55,2% de tudo o que foi investido em gastos hospitalares de vítimas de trânsito. Além disso, dados preliminares do Viva Inquérito 2024, realizado pelo Ministério da Saúde, indicam que 20,8% dos acidentados atendidos eram trabalhadores de aplicativos.

Diretora-geral do Into, Germana Lyra Bähr explica que uma cirurgia de urgência de vítimas do trânsito tem um custo maior para o instituto do que uma eletiva. O aumento desses casos preocupa o Into e o sistema de saúde como um todo porque já era esperado que o envelhecimento da população demandaria cada vez mais cuidados de ortopedia e traumatologia.

Martha Menezes Lucas, terapeuta ocupacional do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia relata que esses pacientes sofrem frequentemente com limitações graves e permanentes, que geram perda de qualidade de vida e condições laborais. Isso se torna mais dramático porque também é comum que sejam trabalhadores informais que não contribuem para a Previdência Social.

Card link Another linkMarinha britânica forçou Brasil a acabar com tráfico negreiro

Há exatos 180 anos a Grã-Bretanha deu início à ofensiva contra o tráfico da África para o Brasil com a sanção, pela rainha Vitória, da Lei Aberdeen

Ricardo Westin, da Agência Senado

Edição Scriptum

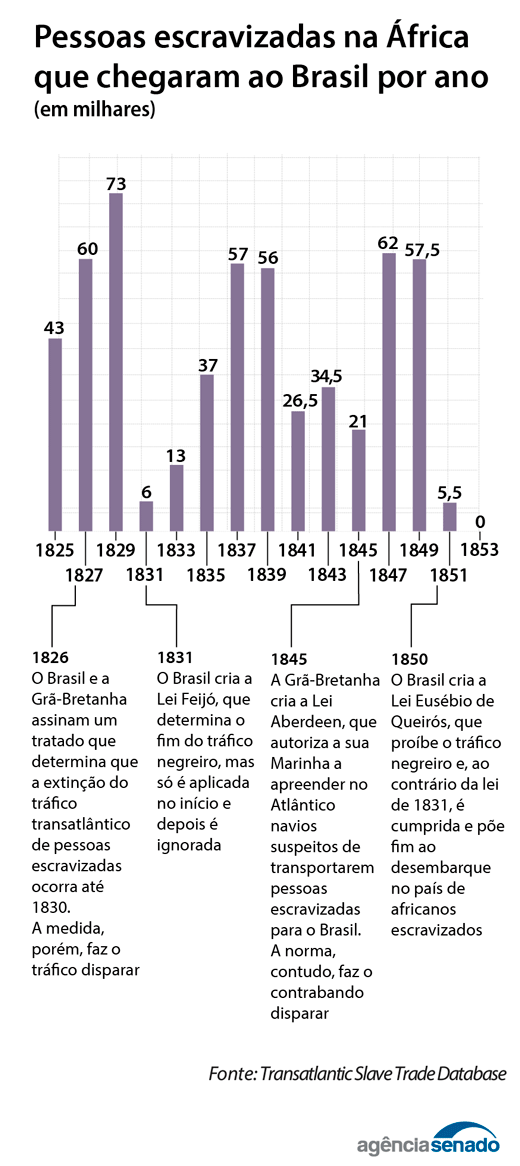

O Brasil imperial demorou o máximo que pôde a abolir na prática o tráfico negreiro. Passaram-se longos 24 anos desde a assinatura de um tratado com a Grã-Bretanha, em 1826, pelo qual o governo brasileiro se comprometeu a acabar com comércio de pessoas escravizadas, até a criação da Lei Eusébio de Queirós, em 1850, que enfim eliminou essa prática criminosa.

A proibição e a repressão do tráfico transatlântico, porém, não vieram por razões humanitárias. O País só agiu depois que a Grã-Bretanha, cansada de esperar que o tratado de 1826 fosse cumprido, ordenou, em 1845, que a Marinha real patrulhasse o Atlântico e confiscasse toda embarcação suspeita de transportar carga humana da África para o Brasil.

Os cruzadores britânicos, que chegaram a invadir águas territoriais brasileiras, capturaram quase 400 navios negreiros entre 1845 e 1850.

Documentos históricos guardados no Arquivo do Senado, em Brasília, mostram que os políticos da época reagiram com indignação e viram nas investidas uma intolerável violação da soberania brasileira.

No Senado imperial, Costa Ferreira (MA) acusou a Grã-Bretanha de ser uma “nação soberba” que “nos insulta nas nossas praias”. Na visão de Bernardo Pereira de Vasconcelos (MG), os britânicos agiam como “dominadores do mundo”.

Para Holanda Cavalcanti (PE), o país europeu tentou transformar os brasileiros em seus “súditos” e deu início a uma “guerra sem que ela esteja declarada”. Limpo de Abreu (MG) avaliou que os ataques desrespeitavam “abertamente os direitos de independência do Brasil”.

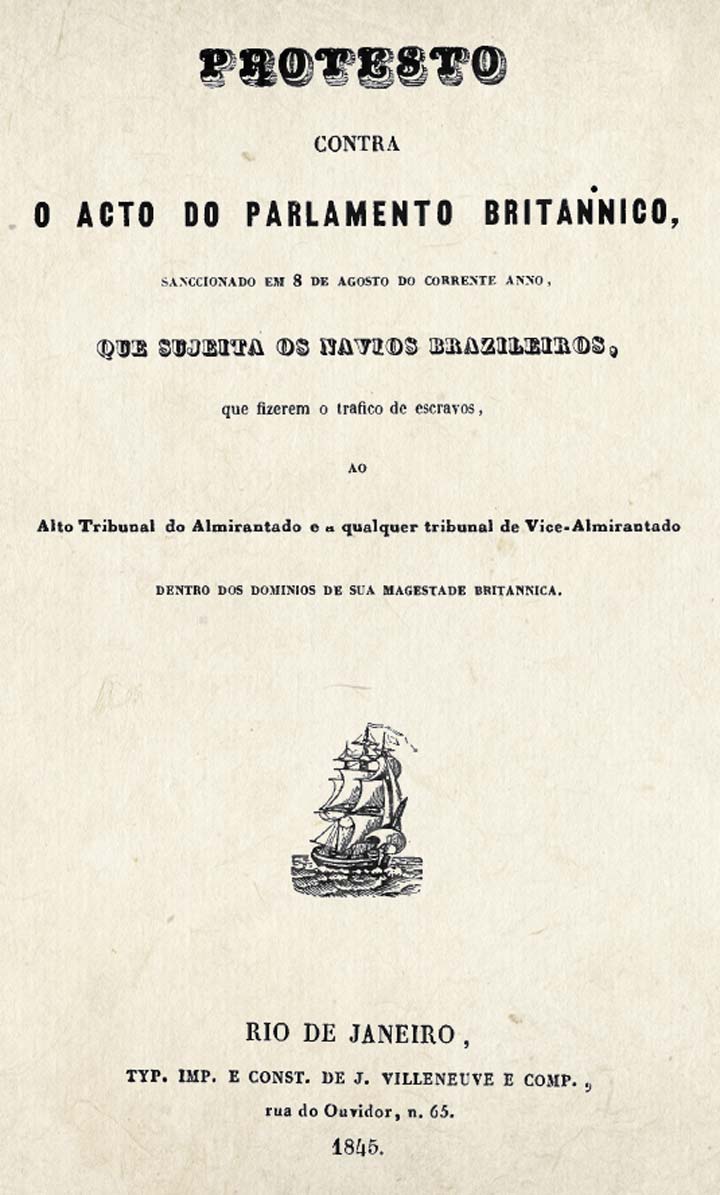

A Grã-Bretanha deu início à ofensiva contra o tráfico para o Brasil há exatamente 180 anos. A Lei do Comércio de Escravos de 1845, mais conhecida como Lei Aberdeen, foi sancionada pela rainha Vitória em 8 de agosto daquele ano. A norma, além de determinar a apreensão dos navios negreiros, estabeleceu que os responsáveis pelas embarcações fossem detidos e julgados por pirataria em tribunais britânicos localizados no litoral africano.

[caption id="attachment_40161" align="aligncenter" width="378"] Rainha Vitória: lei britânica foi entendida pelo imperador brasileiro como afronta à soberania nacional[/caption]

Rainha Vitória: lei britânica foi entendida pelo imperador brasileiro como afronta à soberania nacional[/caption]

Citando um caso concreto, o senador Francisco de Paula Souza (SP) discursou:

— A Inglaterra terá cessado de insultar-nos, de pisar-nos, de esmagar-nos? Não. Ainda há pouco, li nas folhas [jornais] que um barco costeiro de Santos foi tomado pelo cruzeiro inglês sem que houvesse o mais leve indício de que se intrometesse no comércio ilícito de escravos. Muitos outros fatos dessa natureza se têm repetido. O governo inglês trata o Brasil, que se diz nação livre e independente, muito pior do que as suas colônias, com todo o desprezo e violência.

Em outro pronunciamento, ele perguntou:

— Há de tolerar-se este estado em que nem os representantes da nação brasileira [senadores e deputados] se querem arriscar a embarcar em um vapor para irem para as suas províncias, receando as violências inglesas e, o que é mais, estando nós em paz?

Em tom ufanista, o senador Montezuma (BA) disse que o que movia a Grã-Bretanha era o ressentimento:

— O Brasil, segundo um orador britânico, compra escravos como compra cavalos. Não sei se já posso dizer que é o ciúme do nosso Estado, que marcha constantemente para a prosperidade, na civilização, na ilustração. O nosso Parlamento discute hoje os princípios os mais sãos de administração e resolve sempre as questões pelo lado mais conveniente. É isso que causa o ciúme e é, ao mesmo tempo, o que nos dá essa importância de que gozamos na Europa.

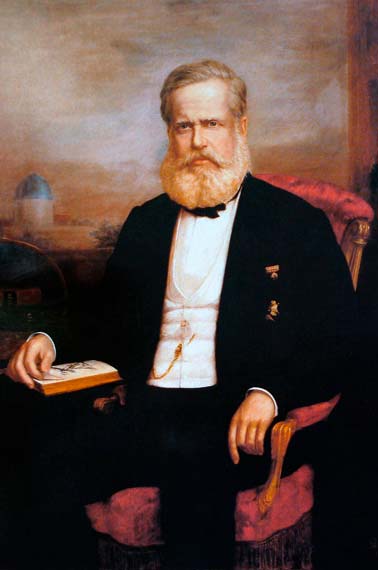

[caption id="attachment_40162" align="aligncenter" width="378"] Imperador Pedro II[/caption]

Imperador Pedro II[/caption]

Até mesmo o imperador D. Pedro II se manifestou contra a Lei Aberdeen. No discurso proferido na abertura dos trabalhos legislativos de 1846, no Senado, ele declarou aos senadores e deputados:

— Passou uma lei no Parlamento britânico sujeitando à jurisdição dos tribunais ingleses os navios brasileiros suspeitos de empregados no tráfico. O meu governo protestou contra esse ato, dando desse protesto conhecimento a todas as potências amigas. Fiel ao empenho contraído de pôr termo ao tráfico de africanos, não deixará, contudo, o meu governo de defender as prerrogativas da minha Coroa e os direitos nacionais.

No auge das tensões, em 1850, travou-se uma pequena batalha naval entre a Fortaleza de Paranaguá e o cruzador HSM Cormorant, com duas mortes no lado britânico. O cruzador estava no encalço de navios negreiros. A Baía de Paranaguá, na província de São Paulo (a província do Paraná seria criada depois), era um concorrido ponto de desembarque clandestino de africanos escravizados.

A norma de 1845 ganhou dos britânicos o apelido de Lei Aberdeen porque quem apresentou o projeto de lei ao Parlamento foi o ministro das Relações Exteriores, Conde de Aberdeen.

No Brasil, a lei ficou conhecida como Bill Aberdeen. Esse nome, reproduzido ainda hoje pelos livros didáticos, contudo, não é preciso, já que a palavra inglesa bill significa projeto de lei (o texto ainda em análise no Parlamento, antes de virar lei).

Se a economia do Brasil imperial era dependente da escravidão, por que o País assinou com a Grã-Bretanha o tratado de 1826? Na realidade, não foi por livre e espontânea vontade que os brasileiros prometeram o fim do tráfico.

Os britânicos haviam sido fundamentais para o país recém-independente. A nação mais poderosa da época, além de ter rapidamente reconhecido o Brasil como Estado soberano, intermediou as negociações para que os portugueses aceitassem a perda de seu vasto território na América. Devendo esse “favor” a Londres, D. Pedro I não teve como rejeitar o tratado proposto.

O tratado de 1826 ainda repetiu determinações de acordos fechados por Portugal com a Grã-Bretanha antes da Independência do Brasil. Entre elas, o direito recíproco de visita e busca em navios suspeitos de transportar pessoas escravizadas e o julgamento desses casos por tribunais mistos, formados por juízes portugueses (depois brasileiros) e britânicos. Houve um tribunal no Rio de Janeiro e outro em Serra Leoa.

Pelo tratado, D. Pedro I se comprometeu a abolir o tráfico até 1830. Preocupados, os fazendeiros intensificaram as compras e os traficantes aumentaram as importações antes que o negócio se tornasse ilegal. Em 1829, por essa razão, desembarcaram no País quase 72 mil africanos escravizados, o número anual mais alto já registrado.

[caption id="attachment_40163" align="aligncenter" width="720"] Capa do documento de protesto do Brasil contra a Lei Aberdeen[/caption]

Capa do documento de protesto do Brasil contra a Lei Aberdeen[/caption]

Em 1831, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram a chamada Lei Feijó, prevendo punições duras para os envolvidos no comércio transatlântico de pessoas. Além disso, de acordo com a lei, todo africano escravizado que chegasse aos portos brasileiros seria considerado livre. Um dos objetivos da Lei Feijó foi esvaziar os tribunais mistos e, assim, afastar a ingerência dos britânicos em questões brasileiras.

No princípio, a Regência pôs a lei em prática e o tráfico pareceu estar com os dias contados. De 1830 para 1831, caiu de 51 mil para 6 mil o número de africanos introduzidos de forma ilegal no Brasil.

O ímpeto repressor, porém, durou pouco. Mais preocupada com as revoltas e guerras civis que irromperam no conturbado período regencial, o governo logo passou a fazer vista grossa para o contrabando. A partir de 1832, o número de indivíduos trazidos clandestinamente da África voltou a subir de forma gradual e constante, chegando a envolver 57 mil africanos em 1839.

O tratado expirou no início de 1845 sem que a Grã-Bretanha conseguisse renová-lo, em razão da oposição do Brasil. Foi por esse motivo que o Conde de Aberdeen apresentou o seu projeto de lei, estabelecendo unilateralmente que os britânicos poderiam agir sozinhos contra os navios negreiros brasileiros, sem a necessidade dos velhos tribunais mistos.

Na mensagem que acompanhou o projeto, o ministro da rainha Vitória escreveu que, durante a vigência do tratado, “cargas de escravos eram desembarcadas a plena luz do dia nas ruas da capital [Rio de Janeiro] e compradas e vendidas como gado, sem que nenhum obstáculo fosse imposto ao tráfico”.

O cenário pintado pelo Conde de Aberdeen não era exagerado. De acordo com os papéis históricos do Senado, os políticos e o próprio governo brasileiro admitiam que o tratado e a Lei Feijó vinham sendo cinicamente ignorados.

Quase 12 anos após a aprovação da lei, em 1843, o senador Costa Ferreira observou:

— Têm entrado africanos no Brasil e entrado em abundância. Não declararei os nomes desses traficantes de carne humana, pois com isso acarretaria ódios sobre mim sem remediar os males do meu País.

O senador Ferreira de Melo (MG) disse que a lei havia se tornado “letra morta” e o tráfico era praticado a olhos vistos:

— Houve certa época em que o pudor, a consciência ou a dignidade dos indivíduos fazia com que alguns repelissem aqueles atos de manifesta infração da lei, mas pouco a pouco a imoralidade foi grassando e, coadjuvada por algumas autoridades, chegou a ponto que hoje ninguém tem escrúpulo em infringir a lei. Sempre que venho para a sessão [legislativa anual] ou me recolho à minha província, vejo por onde passo um comércio geral de africanos, e as autoridades silenciosas.

Segundo o senador Holanda Cavalcanti, a Lei Feijó não havia levado nenhum contrabandista para a prisão nem posto nenhum africano em liberdade. Ele acrescentou:

— Pouco a pouco foram-se fazendo tentativas para iludir a execução da lei. Os que isso faziam foram achando acolhimento na população. Pouco a pouco foi-se julgando que convinha mesmo proteger o tráfico. Aquilo que ao princípio era praticado por homens interesseiros, ávidos de riqueza e fortuna, foi depois praticado pelos homens de maior critério e probidade. A lei caiu em desuso e julgou-se o comércio de africanos uma coisa tão lícita como a venda e a compra do nosso café ou açúcar.

O senador citou um caso ocorrido em Parati (RJ) para comprovar a inutilidade da Lei Feijó e o apoio das autoridades ao tráfico. De acordo com ele, um navio da Marinha brasileira deteve uma embarcação suspeita de trazer pessoas escravizadas da África, mas as autoridades em terra se recusaram a prender os responsáveis. Como se isso fosse pouco, quem eles puseram na cadeia foi o comandante do navio da Marinha, que simplesmente cumpria o seu dever.

— O comandante do lanchão [da Marinha], em virtude de requisições das autoridades da vila de Parati, acha-se preso. Ele foi conduzido em prisão pela Rua da Quitanda [no Rio de Janeiro] acompanhado, segundo dizem, de grande algazarra promovida por pessoas reputadas contrabandistas de escravos — narrou.

O senador ainda fez uma acusação grave:

— Houve tempo em que o grande título [necessário] para ser nomeado representante da nação [senador ou deputado] era ser protetor do contrabando de negros.

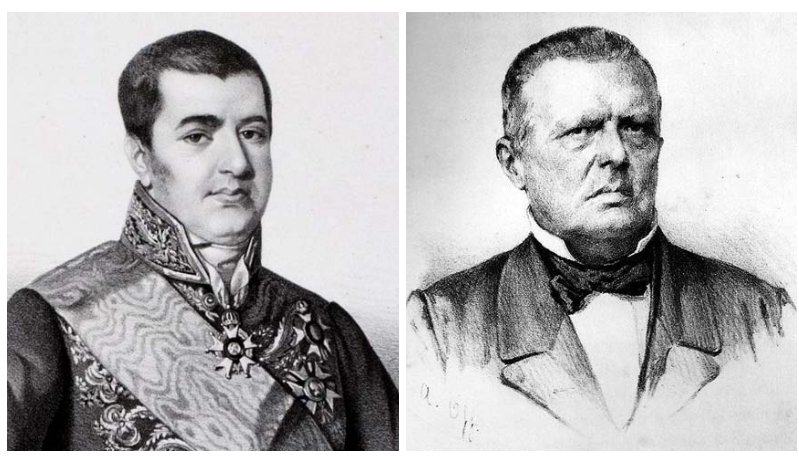

A acusação de Holanda Cavalcanti, integrante do Partido Liberal, foi provavelmente dirigida ao colega Bernardo Pereira de Vasconcelos, expoente do Partido Conservador. Eles eram inimigos e viviam trocando farpas, embora fossem os defensores mais ardorosos do tráfico no Senado.

Pereira de Vasconcelos mantinha vários negros em sua casa, no Rio de Janeiro, e os alugava para trabalhar em obras públicas. Holanda Cavalcanti era senhor de engenho em Pernambuco e usava mão de obra escravizada em suas terras.

Apesar de ser apoiador do tráfico e dele se beneficiar, Holanda Cavalcanti jurou aos colegas que, no fundo, não o via com bons olhos:

— Nunca simpatizei com tal comércio, bem que já uma vez disse que o fiz. Sendo ministro, achando-me na África e tendo de transportar-me para o Brasil, trouxe comigo alguns escravos. Tenho o maior desejo de que tal comércio se acabe, sem desconhecer, todavia, que não é essa a opinião dos lavradores.

Em 1840, quando ocupava o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, o senador Lopes Gama (RJ) admitiu a inação do governo imperial, mas garantiu que não se tratava de conivência:

— O tráfico da escravatura entre nós desgraçadamente continua e tem inúmeros defensores. A opinião pública é toda em seu favor e nem podia deixar isso de acontecer em uma nação que há perto de 300 anos está acostumada a servir-se com escravos e que quase acredita que não pode haver riqueza e felicidade no Brasil sem a introdução de africanos. Não é fácil acabar-se com semelhante tráfico, e daí resulta ver-se o governo em perfeito conflito entre a execução da lei e a opinião pública.

[caption id="attachment_40164" align="aligncenter" width="860"] Conde de Aberdeen, ministro da rainha Vitória que redigiu a lei britânica de 1845 contra o tráfico negreiro no Brasil[/caption]

Conde de Aberdeen, ministro da rainha Vitória que redigiu a lei britânica de 1845 contra o tráfico negreiro no Brasil[/caption]

É difundida a ideia de que a Lei Feijó foi uma “lei para inglês ver”. De acordo com a historiadora Beatriz Mamigonian, professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e autora do livro Africanos Livres: abolição do tráfico de escravos no Brasil (editora Companhia das Letras), os estudos mais recentes mostram que esse apelido é equivocado:

— A lei de 1831 não foi deliberadamente criada para ser descumprida. Ela foi objeto de um embate grande, com muitos defensores de sua aplicação integral. Era até mais rigorosa que o tratado de 1826. Quando é tachada de “lei para inglês ver”, transmite-se a ideia de que os transgressores, incluindo traficantes, compradores e governantes coniventes, não fizeram nada de grave ou a burlaram em defesa do interesse nacional. É como se não fossem criminosos e não tivessem nenhuma responsabilidade pelo contrabando e pela escravização ilegal de mais de 700 mil pessoas.

Na época, senadores argumentaram que, já que muita gente continuava importando africanos e o governo não fazia a repressão, o mais sensato seria legalizar o tráfico de vez, adaptando a legislação aos usos e costumes do Brasil. Diante da pressão de fazendeiros e contrabandistas, o Senado aprovou em 1837 um projeto de lei que revogaria a Lei Feijó, mas a Câmara decidiu não o colocar em votação.

Outras justificativas a favor do tráfico foram invocadas. Uma delas derivava do fato de os meias-caras, como eram conhecidos os escravizados desembarcados no Brasil a partir de 1831, por contrabando, terem, pela letra da lei, direito à liberdade.

O senador Paula Souza advertiu que isso poderia levar a “desordens e perigos”:

— Não nos devemos lembrar que, a pretexto de escravos serem importados indevidamente, há de haver processos-crimes sobre aqueles devidamente importados? Não poderá haver luta entre a autoridade e o proprietário de legítimos escravos injustamente espoliado? Pode haver até insurreições de escravos, a pretexto de não serem escravos, vendo que outros o não são.

Para o senador Bernardo Pereira de Vasconcelos, caso o tráfico negreiro acabasse, em pouco tempo não haveria mais homens para trabalhar na lavoura, o grande motor da economia brasileira, levando os fazendeiros à falência. Ele discursou:

— Visitemos essas fazendas de café do Rio de Janeiro que dão a seus proprietários 25, 30, 40, 50 e 60 contos por ano. Não há ali africanos senão do sexo masculino. Não há reprodução de trabalho forçado. Pelas estatísticas das colônias inglesas, o africano prestava serviço por sete anos [até morrer], termo médio. Eu quero supor que no Brasil, porque somos muito mais humanos que os ingleses, o braço africano dura dez anos. Não sendo substituídos esses braços africanos, dentro de dez anos devem ser aniquiladas essas grandes propriedades. Todos os dias vão diminuindo os trabalhadores.

De acordo com ele, os planos de trazer imigrantes brancos assalariados para as fazendas dificilmente produziriam bons resultados:

— Pensamos que o [fazendeiro] que tem hoje mil escravos possa conseguir o trabalho de mil homens livres? Diz-se “hão de vir da Europa”, mas o governo inglês declara que o homem da Europa não pode suportar os rigores do sol dos trópicos. No Piauí, por exemplo, onde caem todas as folhas das árvores no tempo de calor, o que se espera do europeu em tal clima? “Virão portugueses”, mas a povoação de Portugal de quantos milhões de almas consta? Que braços pode ministrar ao Brasil? Dos portugueses que vêm trabalhar no Brasil, grande parte, apenas junta algum dinheiro, recolhe-se para o seu país.

O senador Holanda Cavalcanti, seu desafeto, questionou:

— Por que não trabalhamos nós? Por que dizemos que o brasileiro não é para o trabalho?

Pereira de Vasconcelos deu a entender que os pobres livres do Brasil eram preguiçosos, motivo pelo qual os fazendeiros não poderiam depender neles:

— É um fato que o trabalhador livre aluga os seus serviços quando tem necessidade. Ora, o que se observa no Brasil é que o trabalhador livre presta serviço dois ou três dias, obtém de seu amo não só a paga dos jornais [salários diários] vencidos, mais o adiantamento de pequenas quantias, desaparece esse trabalhador, não volta à prestação do serviço senão depois que tem despendido todo o dinheiro. O trabalho livre no Brasil é muito incerto.

Para mostrar que o trabalhador livre brasileiro poderia levar a economia nacional à ruína, o senador recorreu a um exemplo concreto:

— Sinto, senhores, não saber o processo do fabrico do açúcar, mas nem por isso ficará menos clara a demonstração. Principia-se por amanhar [preparar] a terra, plantar e cultivar a cana até a sua madureza, corta-se, conduz-se ao engenho, moe-se, fabrica-se o açúcar. A cana precisa ser cortada em tempo e moída dentro de tantos dias. Ora, e se em um dia vem o trabalhador livre para cortar a cana, falta no outro dia para conduzi-la ou, conduzida, não vem no outro dia para moê-la? Basta que uma só operação dessas não se efetue no tempo próprio para se perder toda a produção. Entre nós, há muito trabalho e não há trabalhadores.

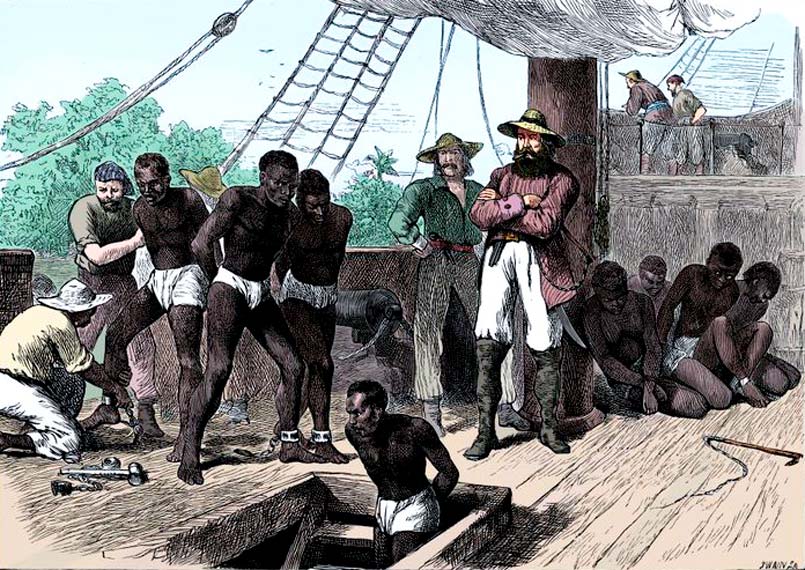

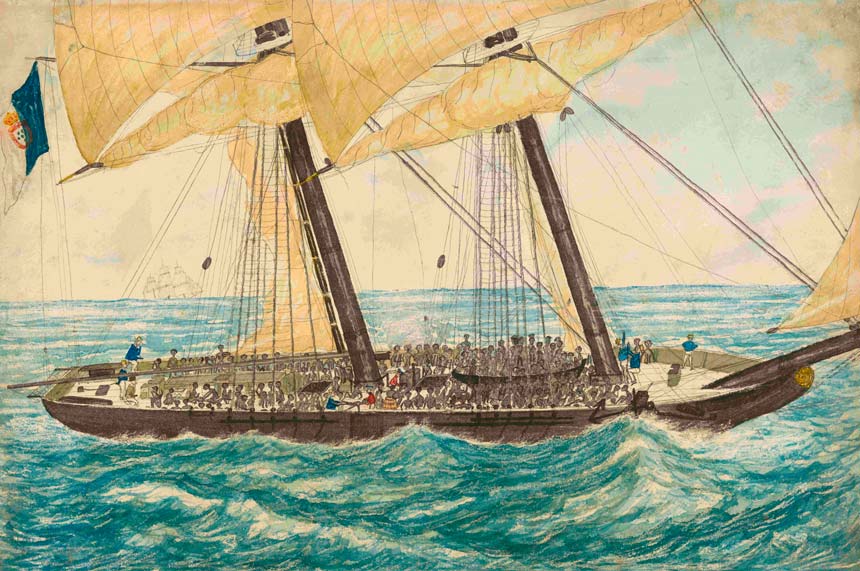

[caption id="attachment_40165" align="aligncenter" width="805"] Gravura britânica da década de 1830 retrata africanos escravizados a bordo de navio negreiro[/caption]

Gravura britânica da década de 1830 retrata africanos escravizados a bordo de navio negreiro[/caption]

Os dois senadores se estranharam outras vezes nos debates sobre o tráfico. Pereira de Vasconcelos afirmou que era graças aos lucros decorrentes do trabalho escravo que o Brasil prosperava:

— A África tem civilizado a América. Eu penso que, dentro em bem pouco tempo, nos convenceremos de que, sem eles [africanos], nos barbarizamos. É necessário não ser ingrato. Reconheça-se o benefício, venha donde vier.

Holanda Cavalcanti refutou a avaliação do colega:

— O nobre senador, no fogo do seu entusiasmo, apresentou um pensamento que é lindo, é próprio para um poema, mas não para quando estamos discutindo os negócios públicos com toda a seriedade. Os braços escravos são elementos de riqueza, sim, mas também elementos de desunião e de desmoralização.

Percebendo que o cerco britânico se fechava cada vez mais, os dois senadores propuseram um mesmo subterfúgio. Para eles, os africanos deveriam continuar vindo, mas na condição de trabalhadores livres. O objetivo não declarado era que, na prática, nada mudasse. As condições de trabalho desumanas e os castigos físicos permaneceriam como antes. A diferença é que haveria a promessa de um pagamento baixíssimo, que poderia ser retido pelo patrão a pretexto de custear a moradia e a alimentação. Os africanos seriam livres apenas no papel.

— O governo inglês está permitindo a importação de africanos nas Antilhas, chamando a esses africanos trabalhadores livres — disse Pereira de Vasconcelos. — Nós também podemos chamar a esses que vierem nessas embarcações trabalhadores livres, se é que temos autoridade para darmos aos termos as significações que julgamos mais convenientes ou se não é monopólio da Inglaterra dar às coisas os nomes que lhe são mais eufônicos.

Para o governo de D. Pedro II, porém, isso não estava nos planos.

— O governo não pode aquiescer à ideia do nobre senador sobre a importação de africanos, embora como colonos — respondeu Dias de Carvalho, ministro dos Negócios do Império. — Essa introdução traria uma grande desvantagem, que seria a dificuldade de distinguir esses africanos colonos dos africanos escravos, e essa dificuldade havia de trazer muito sérios e funestos resultados para o país. Demais, eu entendo que o Brasil não ganha com a introdução dessa espécie de população e que o maior cuidado e empenho do governo deve ser introduzir colonos brancos, para assim arredar essa população heterogênea, que não deixa de inspirar alguns receios.

O senador Costa Ferreira também advogou pela vinda de imigrantes europeus:

— Os escravos não são dotados daqueles princípios necessários para amar o trabalho, para aperfeiçoá-lo. Só trabalham pelo vergalho [chicote], e não pelos estímulos nobres. O seu interesse é fazer o menos possível, o pior possível e no maior espaço de tempo possível. Portanto, é necessário que se estabeleça uma população livre. Eu sou lavrador, tenho interesse em ter braços para a minha lavoura.

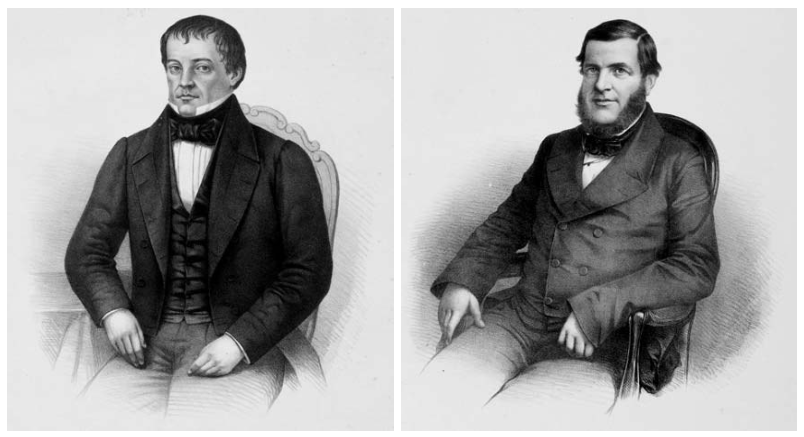

[caption id="attachment_40166" align="aligncenter" width="799"] Os senadores Bernardo Pereira de Vasconcelos e Antônio de Holanda Cavalcanti, que, apesar de serem inimigos políticos, coincidiam na defesa do tráfico negreiro[/caption]

Os senadores Bernardo Pereira de Vasconcelos e Antônio de Holanda Cavalcanti, que, apesar de serem inimigos políticos, coincidiam na defesa do tráfico negreiro[/caption]

Nos debates, diversos senadores defenderam a execução da Lei Feijó e a repressão do tráfico. Da mesma forma que Costa Ferreira, eles não usaram nenhum argumento humanitário em favor dos africanos.

Alguns disseram que as ações da Marinha britânica no Atlântico prejudicavam o comércio do Brasil como um todo, já que, segundo eles, navios com mercadorias legais também vinham sendo confiscados. Outros advertiram que a população africana no País já estava alta demais, o que levaria ao risco de insurreições, como a deflagrada no Haiti em 1791, em que a população escravizada massacrou os brancos, tomou o poder e declarou a colônia francesa um país independente.

Houve senadores que afirmaram que foram os navios procedentes da África que introduziram a febre amarela no Brasil e, mantido o tráfico negreiro, poderiam trazer mais doenças mortais. Ainda existiram aqueles que tentaram mostrar que o dinheiro que deixaria de ser empregado na compra de pessoas escravizadas poderia ser investido no melhoramento das fazendas, incluindo a aquisição de máquinas.

Nesse momento, a abolição da escravidão ainda estava fora de cogitação. Discutia-se o tráfico apenas. O movimento abolicionista surgiria mais tarde, na virada dos anos 1860 para os anos 1870, e só ganharia o apoio maciço da opinião pública na década de 1880.

Bernardo Pereira de Vasconcelos defendeu a escravidão de forma incisiva com diferentes argumentos. Numa ocasião, citou a religião e a história:

— Procurei examinar as Sagradas Escrituras. Quis ver se encontrava nelas a condenação da escravidão. Vi nelas mais consagrada a escravidão do que condenada. E não há povo nenhum do mundo que se não tenha desenvolvido pelo favor dos braços escravos. Os homens veneráveis da Grécia tinham escravos. O mesmo Sócrates os possuía. Em Roma, os mais distintos cidadãos contavam numerosos escravos. Quando a humanidade em todos os tempos adota a mesma ideia, parece que ela é inspirada pela mesma natureza.

Em outro momento, apontando a experiência dos Estados Unidos, afirmou que os africanos no Brasil sofreriam se ganhassem a liberdade:

— É verdade que as leis [de alguns estados americanos] não negam direitos iguais aos libertos, mas a opinião pública é mais poderosa do que as leis e estabelece uma espécie de escravidão. São admitidos nesses estados, mas não lhes permitem que se estabeleçam. Toda a sua vida passam a servir como criados.

Costa Ferreira concordou:

— A lei dos estados do norte [dos Estados Unidos] concede a todo preto, depois de forro [alforriado], a liberdade de ser eleitor e juiz, de adorar o mesmo Deus, de gozar dos mesmos divertimentos, de casar etc. Mas o que resulta? Resulta que o preconceito não consente isso. Pode ser eleito, mas ai dele se lá vai votar, porque é espancado e corre o risco de ser morto. Pode recorrer aos jurados, mas não encontrará justiça porque todos são brancos. Pode casar com uma branca, mas ai dele se casa. Pode ir ao teatro, mas não há quem lhe alugue um camarote. Pode adorar o mesmo Deus, mas não se consente que o vá adorar na mesma igreja. Mesmo depois de morto, seus ossos são separados do homem branco até que no juízo eterno se igualem.

Afinal de contas, por que a Grã-Bretanha estava tão empenhada no fim do contrabando negreiro praticado pelo Brasil, sendo uma questão que diretamente não lhe dizia respeito? A historiadora Beatriz Mamigonian diz que houve três motivos principais.

O primeiro motivo foi o sentimento abolicionista, que, por questões religiosas e filantrópicas, estava muito forte nas classes médias da Grã-Bretanha no início do século 19, tendo até se transformado num elemento de identidade nacional britânica, que unia ingleses, escoceses, galeses e irlandeses. Segundo Mamigonian, o governo então decidiu abraçar essa causa e a levou para o centro de sua política interna e externa em 1815. Por essa razão, o país, que havia aprovado uma lei em 1807 abolindo o tráfico em suas colônias, passou a arrancar de outras nações acordos de proibição desse tipo de comércio e a fiscalizar os mares. A partir de 1834, quando pôs fim à escravidão em suas possessões, pressionou para que o resto do mundo fizesse a mesma coisa.

O segundo motivo, de acordo com a historiadora, decorre justamente da abolição do tráfico e da escravidão nas colônias britânicas. Sem renovar a população de origem africana pelo comércio de pessoas, possessões como a Jamaica, a Guiana e Trinidad, produtoras de açúcar, enfrentaram dificuldades para expandir a produção e competir com regiões escravistas. Associando a repressão ao tráfico à forte demanda por mão de obra nas colônias, Londres adotou no fim da década de 1830 a política de desviar os africanos resgatados dos navios negreiros para as plantações caribenhas. Embora teoricamente livres, eles ficavam submetidos a contratos de trabalho compulsório.

Por fim, o terceiro motivo é o imperialismo britânico. Em 1815, depois que derrotou Napoleão Bonaparte, deixou a guerra contra a França no passado e viu sua poderosa esquadra naval disponível para novas missões, a Grã-Bretanha viu no combate ao tráfico internacional de africanos uma justificativa convincente para se impor sobre nações americanas e africanas. Mamigonian explica:

— O combate ao tráfico negreiro foi uma fachada para o imperialismo britânico da mesma forma que a atual guerra às drogas é uma fachada para o imperialismo norte-americano. Os Estados Unidos recorrem ao discurso do combate internacional à produção e ao tráfico de drogas com o intuito de intervir em países da América, da África e da Ásia. Foi em nome do abolicionismo que os britânicos ocuparam regiões da África a partir de meados do século 19, expulsaram líderes locais e exerceram um colonialismo ainda mais agressivo e violento do que aquele praticado até então.

[caption id="attachment_40167" align="aligncenter" width="860"] Pintura mostra o navio negreiro português Diligente, capturado com 600 africanos a bordo pela Marinha britânica em 1838[/caption]

Pintura mostra o navio negreiro português Diligente, capturado com 600 africanos a bordo pela Marinha britânica em 1838[/caption]

Os documentos do Arquivo do Senado mostram que, em meio à polêmica provocada pela execução da Lei Aberdeen pelos navios da Marinha britânica, senadores sugeriram que o Brasil reagisse de forma concreta à agressão, e não apenas com o envio de uma mensagem de protesto, como fez o governo de D. Pedro II.

— Da minha parte, eu preferiria a renúncia do uso de toda mercadoria inglesa pelos brasileiros e estou persuadido que o meu País me acompanharia. Só isso faria convencer à Inglaterra qual era a vontade dos brasileiros — afirmou Holanda Cavalcanti.

— Se o governo do Brasil provasse ao governo inglês que podia dar-lhe prejuízos, aumentando os impostos nos produtos ingleses, talvez o governo inglês quisesse recuar e recuasse – disse Paula Souza. — Não duvido que esse governo quisesse tentar atos que nos aterrassem. Mas um país como o Brasil, que tem mil léguas de costa, deverá temer um bloqueio sério? Não. Demais, no estado atual, em que a Europa apresenta tantos perigos futuros, há de a Inglaterra querer envolver-se em uma guerra direta com o Brasil, muito mais tendo este toda a justiça por si?

Logo após a aprovação da Lei Aberdeen, o tráfico negreiro explodiu. Em 1848, apesar da ação dos navios britânicos, nada menos que 62 mil africanos escravizados entraram no Brasil clandestinamente. Em 1850, em reação, a Grã-Bretanha passou a invadir águas territoriais brasileiras para fazer as apreensões.

Ciente de que a pequena e acanhada Armada brasileira jamais conseguiria fazer frente à poderosa e temida Marinha britânica, o governo de D. Pedro II decidiu capitular e apresentou às pressas um projeto de lei novamente prevendo a ilegalidade do tráfico negreiro, tal qual a Lei Feijó. A proposta chegou em junho de 1850 ao Parlamento, onde foi aprovada a toque de caixa pelos deputados e senadores. O imperador sancionou a nova lei em setembro.

Conhecida como Lei Eusébio de Queirós, a nova norma foi executada com rigor, ao contrário do que ocorrera com a Lei Feijó. O governo imperial ordenou às autoridades policiais que tivessem tolerância zero ao tráfico humano. Inúmeras apreensões foram feitas. Como resultado, o contrabando diminuiu e já em 1853 não se registrou a entrada ilegal de nenhum africano no Brasil.

A partir da aprovação da Lei Eusébio de Queirós, quem quisesse comprar uma pessoa escravizada deveria recorrer ao mercado interno. O comércio negreiro entre as províncias, que continuou sendo legal, foi intensificado.

Dado o fim do tráfico transatlântico, a Grã-Bretanha desmobilizou sua Marinha e deixou de policiar o oceano. Como as relações diplomáticas entre os dois países ainda permaneceriam abaladas por muitos anos, a Lei Aberdeen seria revogada apenas em 1869.

[caption id="attachment_40168" align="aligncenter" width="804"] Padre Feijó e Eusébio de Queirós, ministros da Justiça respectivamente em 1831 e 1850 que redigiram projetos de lei contra o tráfico negreiro[/caption]

Padre Feijó e Eusébio de Queirós, ministros da Justiça respectivamente em 1831 e 1850 que redigiram projetos de lei contra o tráfico negreiro[/caption]

A norma de 1850 costuma ser apontada como a primeira lei abolicionista do Brasil, o passo inicial do plano para acabar com a escravidão de forma lenta e gradual. Depois dela, viriam a Lei do Ventre Livre (1871), a Lei dos Sexagenários (1885) e a Lei Áurea (1888).

A historiadora Beatriz Mamigonian discorda dessa interpretação. De acordo com ela, a Lei Eusébio de Queirós não foi aprovada com o objetivo de fazer o Brasil avançar rumo à abolição da escravidão:

— Na realidade, foi para salvar a escravidão e garantir a sua continuidade que se aprovou a Lei Eusébio de Queirós e se aboliu o tráfico. Numa frente, afastaram-se as pressões da Grã-Bretanha contra a escravidão no Brasil. Em outra, tentou-se legalizar a propriedade daqueles mais de 700 mil africanos escravizados ilegalmente entre as décadas de 1830 e 1850, além de seus filhos e netos, como se a Lei Eusébio de Queirós tivesse invalidado a Lei Feijó. Em outras palavras, buscou-se conceder a anistia aos criminosos. “Vamos esquecer o passado” foi uma expressão que se usou na época e infelizmente aparece com recorrência na história do Brasil.

Segundo um estudo recente de Mamigonian, africanos escravizados por Bernardo Pereira de Vasconcelos introduzidos no Brasil por contrabando recorreram aos tribunais depois da morte do senador para pedir a liberdade. Inúmeros outros negros fizeram a mesma coisa pelo Império afora, baseados na Lei Feijó e com a ajuda de advogados como Luís Gama.

Cientistas mapeiam a mais profunda comunidade de seres vivos já registrada nos mares

Na escuridão e 10 mil metros de profundidade, vermes, moluscos e outros invertebrados formam um ecossistema praticamente isolado das demais formas de vida conhecidas no planeta

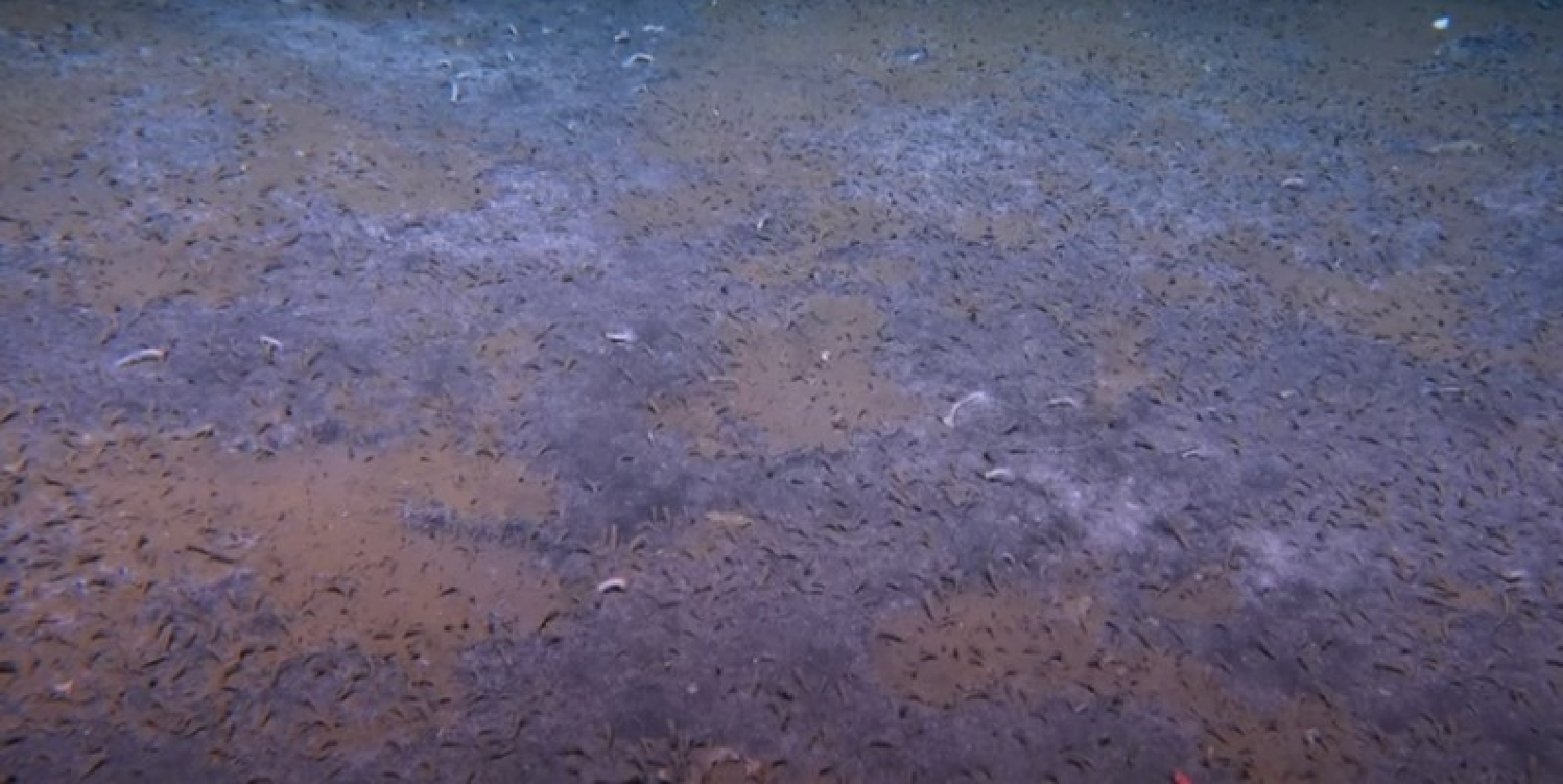

[caption id="attachment_40140" align="aligncenter" width="560"] Os membros mais comuns dos ambientes ultraprofundos são vermes do grupo dos siboglinídeos frenulados.[/caption]

Edição Scriptum com Estação do Autor e Folha de S.Paulo

O mar profundo continua revelando surpresas. Um submersível tripulado chinês mapeou e identificou a comunidade de seres vivos mais profunda já registrada nos oceanos da Terra. A descoberta foi no noroeste do Oceano Pacífico, a quase 10 mil metros de profundidade. Nesse ambiente extremo, onde a luz nunca penetra, vermes, moluscos e outros invertebrados formam um ecossistema praticamente isolado das demais formas de vida conhecidas no planeta.

Reportagem de Reinaldo José Lopes para a Folha de S.Paulo (assinantes) traz detalhes desse mundo submerso descrito em artigo publicado nesta quarta-feira (30) na revista especializada Nature. O trabalho é assinado por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências e da Academia Russa de Ciências, liderados respectivamente por Mengran Du e Vladimir V. Mordukhovich, junto com pesquisadores de outros países.

Para mapear os ecossistemas submarinos a equipe se valeu do batiscafo Fendouzhe, que pode carregar três tripulantes e ficar até seis horas submerso a cada viagem. Os mergulhos aconteceram em duas grandes áreas, designadas como trincheira Kuril–Kamchatka e trincheira das Aleutas, entre o litoral leste da Rússia e as ilhas Aleutas.

Entre julho e agosto de 2024, os pesquisadores identificaram comunidades de seres vivos em profundidades que iam de 5.800 metros a 9.500 metros, num raio de 2.500 km. Os membros mais comuns dos ambientes ultraprofundos são vermes do grupo dos siboglinídeos frenulados. Esses bichos têm parentesco distante com as minhocas e ficam com o corpo tubular permanentemente preso ao leito marinho. No local mais profundo, os tubos medem até 30 cm de comprimento e apenas 1 mm de diâmetro, como se fossem uma floresta de caules finíssimos brotando da lama.

Outros habitantes das profundezas são diferentes espécies de bivalves (moluscos com duas conchas, como os mariscos) e gastrópodes (do grupo dos caramujos e lesmas). Há ainda membros do grupo dos pepinos-do-mar e anfípodes, crustáceos que lembram camarões.

Algumas das espécies identificadas pela equipe internacional são predadoras, mas boa parte dos invertebrados dependem da simbiose com certas bactérias, portanto, não se "alimentam" comendo, como os humanos. As bactérias presentes no corpo dos bichos realizam quimiossíntese: conseguem usar a energia química presente em substâncias inorgânicas do seu ambiente para produzir as moléculas necessárias para a construção de seu organismo.

Os cientistas consideram que a descoberta sugere que outros organismos poderão desenvolver-se nas condições extremas do fundo oceânico em grande parte inexplorado.

Os membros mais comuns dos ambientes ultraprofundos são vermes do grupo dos siboglinídeos frenulados.[/caption]

Edição Scriptum com Estação do Autor e Folha de S.Paulo

O mar profundo continua revelando surpresas. Um submersível tripulado chinês mapeou e identificou a comunidade de seres vivos mais profunda já registrada nos oceanos da Terra. A descoberta foi no noroeste do Oceano Pacífico, a quase 10 mil metros de profundidade. Nesse ambiente extremo, onde a luz nunca penetra, vermes, moluscos e outros invertebrados formam um ecossistema praticamente isolado das demais formas de vida conhecidas no planeta.

Reportagem de Reinaldo José Lopes para a Folha de S.Paulo (assinantes) traz detalhes desse mundo submerso descrito em artigo publicado nesta quarta-feira (30) na revista especializada Nature. O trabalho é assinado por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências e da Academia Russa de Ciências, liderados respectivamente por Mengran Du e Vladimir V. Mordukhovich, junto com pesquisadores de outros países.

Para mapear os ecossistemas submarinos a equipe se valeu do batiscafo Fendouzhe, que pode carregar três tripulantes e ficar até seis horas submerso a cada viagem. Os mergulhos aconteceram em duas grandes áreas, designadas como trincheira Kuril–Kamchatka e trincheira das Aleutas, entre o litoral leste da Rússia e as ilhas Aleutas.

Entre julho e agosto de 2024, os pesquisadores identificaram comunidades de seres vivos em profundidades que iam de 5.800 metros a 9.500 metros, num raio de 2.500 km. Os membros mais comuns dos ambientes ultraprofundos são vermes do grupo dos siboglinídeos frenulados. Esses bichos têm parentesco distante com as minhocas e ficam com o corpo tubular permanentemente preso ao leito marinho. No local mais profundo, os tubos medem até 30 cm de comprimento e apenas 1 mm de diâmetro, como se fossem uma floresta de caules finíssimos brotando da lama.

Outros habitantes das profundezas são diferentes espécies de bivalves (moluscos com duas conchas, como os mariscos) e gastrópodes (do grupo dos caramujos e lesmas). Há ainda membros do grupo dos pepinos-do-mar e anfípodes, crustáceos que lembram camarões.

Algumas das espécies identificadas pela equipe internacional são predadoras, mas boa parte dos invertebrados dependem da simbiose com certas bactérias, portanto, não se "alimentam" comendo, como os humanos. As bactérias presentes no corpo dos bichos realizam quimiossíntese: conseguem usar a energia química presente em substâncias inorgânicas do seu ambiente para produzir as moléculas necessárias para a construção de seu organismo.

Os cientistas consideram que a descoberta sugere que outros organismos poderão desenvolver-se nas condições extremas do fundo oceânico em grande parte inexplorado.