Pesquisar

Taxonomy - Destaques da home

Ulysses Guimarães e a lição de comportamento democrático

No último artigo da série Grandes Personagens Brasileiros o historiador Antônio Paim traça o perfil do homem que foi o artífice da institucionalização da oposição no regime militar

Antonio Paim, historiador e colaborador do Espaço Democrático

Ulysses Guimarães tornou-se o artífice da utilização da brecha aberta pelos governos militares ao institucionalizar uma oposição consentida. Talvez tivesse presente em seu espírito a supressão do parlamento pelo Estado Novo, o que resultou em inexistir no País um ponto de referência civil capaz de tornar-se polo aglutinador quando surgiram condições propícias à derrocada da ditadura. O País ficaria devendo às Forças Armadas o afastamento de Getúlio Vargas, em fins de 1945, o que criou a possibilidade de que passassem a tutelar a abertura democrática subsequente.

Ascendeu à presidência do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em 1971, quando era mais que evidente a disposição do grupo militar, que acabaria conquistando a hegemonia do movimento de 1964, de enrijecer o regime, atribuindo-lhe forma francamente ditatorial. Campeava a mais brutal repressão política. Criara-se clima favorável aos pequenos grupos dispostos a empreender o caminho da luta armada, justamente o que “justificava” o projeto de progressiva supressão das liberdades, sustentado pela chamada “linha dura” militar.

[caption id="attachment_25056" align="alignright" width="401"]

Antonio Paim, historiador e colaborador do Espaço Democrático

Ulysses Guimarães tornou-se o artífice da utilização da brecha aberta pelos governos militares ao institucionalizar uma oposição consentida. Talvez tivesse presente em seu espírito a supressão do parlamento pelo Estado Novo, o que resultou em inexistir no País um ponto de referência civil capaz de tornar-se polo aglutinador quando surgiram condições propícias à derrocada da ditadura. O País ficaria devendo às Forças Armadas o afastamento de Getúlio Vargas, em fins de 1945, o que criou a possibilidade de que passassem a tutelar a abertura democrática subsequente.

Ascendeu à presidência do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em 1971, quando era mais que evidente a disposição do grupo militar, que acabaria conquistando a hegemonia do movimento de 1964, de enrijecer o regime, atribuindo-lhe forma francamente ditatorial. Campeava a mais brutal repressão política. Criara-se clima favorável aos pequenos grupos dispostos a empreender o caminho da luta armada, justamente o que “justificava” o projeto de progressiva supressão das liberdades, sustentado pela chamada “linha dura” militar.

[caption id="attachment_25056" align="alignright" width="401"] Ulysses Guimarães[/caption]

A persistência do novo presidente do MDB na aceitação “das regras do jogo” lhe permitiu obter a estrondosa vitória nas eleições de 1974. Consumada a abertura, em março de 1985, conseguiu assegurar a sobrevivência do MDB.

Ulysses Guimarães nasceu no interior de São Paulo (Rio Claro), em outubro de 1916. Frequentou a Faculdade de Direito, diplomando-se em 1940. Dedicou-se à advocacia por pouco tempo, tornando-se funcionário público. Quando do fim do Estado Novo, filiou-se ao Partido Social Democrata (PSD) e conquistou seu primeiro mandato nas eleições de janeiro de 1947, como deputado estadual.

No pleito seguinte (1950), elegeu-se deputado federal, reelegendo-se pelo PSD nos três pleitos seguintes, o último dos quais em 1962. Com a dissolução dos partidos políticos pelo primeiro governo militar, ingressou no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que representava a oposição ao novo regime. Conquistou novos mandatos nas quatro eleições parlamentares realizadas sob as regras de exceção (cassação de mandatos, censura à imprensa etc) bem como nas subsequentes, quando foi criado o PMDB. Ao todo, Ulysses Guimarães elegeu-se onze vezes deputado federal por São Paulo.

Na biografia que lhe dedicou, Luiz Gutemberg indicou que adotou, entre os seus princípios de dedicação à vida pública, “que não fará negócios enquanto mandatário popular”. Nunca participou de empresas, nem mesmo em conselhos fiscais. Tampouco intermediou negociações entre empresas ou entre estas e repartições oficiais.

Embora não escondesse sua ambição de ocupar um dos altos postos do Poder Executivo, permaneceria, ao longo de sua vida pública, como parlamentar. Seria um dos mais autênticos representantes da instituição. O fato de que haja ocupado a pasta da Indústria, em breve período, no primeiro governo organizado em decorrência da introdução do parlamentarismo, em 1961, de modo algum alterou essa percepção.

Ocupou por quatro vezes a presidência da Câmara dos Deputados. Nessa condição, presidiu a Assemblaia Constituinte, no biênio 1967-1968.

Tendo as circunstâncias da vida lhe privado do acesso à Terra Prometida (a presidência da República ou a função de primeiro-ministro num eventual regime parlamentar), Gutemberg iria compará-lo a Moisés, o maior de todos os profetas do Velho Testamento. Seu livro intitula-se Moisés, codinome Ulysses Guimarães. Uma biografia (São Paulo, Companhia das Letras, 1994).

A morte de Tancredo Neves ofuscaria o fato de que se dera a transferência do poder a civil oriundo da oposição na medida em que o vice-presidente que assumiu provinha da agremiação oficial, embora tivesse rompido ostensivamente esse laço ao integrar a Frente Liberal. Contudo, o governo era identificado com o PMDB, notadamente graças à proeminência alcançada pelo presidente daquela agremiação.

Acontece que, restaurado plenamente o Estado de Direito, os problemas de ordem econômica passaram a primeiro plano. Era imprescindível – e urgente – deter o processo inflacionário e proporcionar ao País uma perspectiva de retomada do desenvolvimento em bases estáveis. O PMDB iria se mostrar incapaz de corresponder a essa expectativa.

Havia acolhido numeroso grupo de economistas que, para contrastar com a austeridade fiscal, que se tornara uma espécie de marca dos governos militares, minimizava os riscos da inflação e não se dera conta do novo quadro mundial, surgido a partir da crise provocada, na segunda metade da década anterior, pelo aumento dos preços do petróleo. Ainda não se tornasse consensual, a nova política visava combater o processo batizado de estagflação, quadro inflacionário numa situação de ausência de crescimento.

Progressivamente o presidente José Sarney afrouxou os mecanismos herdados dos militares, notadamente a contenção do gasto público, cujo propósito era evitar déficits orçamentários. Resultado: no início de 1986 a inflação em doze meses atingiu 225,16%. Sarney recorreu à prática condenada universalmente: controle de preços. Essa iniciativa viria no bojo do que foi chamado de Plano Cruzado, devido a que introduzia nova moeda com esse nome. Paralelamente, os salários foram reajustados.

A inflação virtualmente desapareceu a partir do segundo trimestre. Euforia geral. Embora no segundo semestre começassem a aparecer os sintomas do caráter ilusório do desfecho – escassez de bens de consumo, combatida com recurso a métodos policiais que não produziam maiores efeitos –, o governo manteve a política, tendo em vista as eleições de 15 de novembro. Teve lugar, então, o que passou à história com o nome de “estelionato eleitoral”: o PMDB conquistou maioria na Constituinte (53% das cadeiras na Câmara) e elegeu 21 dos 22 governadores estaduais.

Logo depois das eleições tornou-se flagrante a desordem instaurada na economia brasileira pelo Plano Cruzado. Diante do fracasso, Sarney lançou-se numa nova aventura, a moratória da dívida externa. Consultado sobre a providência, o PFL a desaconselhou. Como o governo ignorou as suas advertências – e tendo desaparecido as razões que, no ano anterior, em face da morte de Tancredo, aconselharam a sustentação do seu governo –, o PFL passou para a oposição.

Nessa altura já ficara claro que o PMDB cuidava de impor ao País uma Constituição estatizante e hostil ao capital estrangeiro num momento em que se tornara crucial atrair investimentos externos, ao tempo em que o modelo de industrialização, sob a égide do Estado, não mais se sustentava.

O desgaste perante a opinião pública experimentado pelo PMDB e em especial o seu presidente, tornou-se patente pelos resultados das eleições presidenciais de 1989. Tinham um significado especial porquanto correspondiam à restauração de uma prática interrompida pelos governos militares e a uma aspiração generalizada da população.

Formalizada a candidatura de Ulysses Guimarães, este obteve menos de 5% dos votos.

Naquelas eleições, que inauguravam segundo turno, a ser disputado pelos dois mais votados – caso ninguém alcançasse maioria absoluta – a disputa deu-se entre dois políticos sem maiores tradições (Fernando Collor de Mello e o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), conhecido Luiz Inácio Lula da Silva). Eleito o primeiro, sem base no parlamento, acusado de corrupção, acabou sendo deposto por impeachment votado pelo Congresso Nacional. Como a isto deveria seguir-se plebiscito para ratificação do regime republicano, em sua forma presidencialista, encontrando-se o parlamentarismo entre as opções, Ulysses Guimarães imaginou que poderia renascer das cinzas, desta vez como primeiro-ministro.

Seria poupado, de forma trágica, de mais essa decepção. Faleceu a 12 de outubro de 1992, num desastre de aviação, sendo que o seu corpo jamais foi encontrado. Assim, deixou de presenciar a rejeição do parlamentarismo.

O plebiscito teve lugar a 21 de abril de 1993, sete meses depois de sua morte.

No Brasil não se registra o hábito de cultuar os seus heróis nem mesmo do que alguns têm denominado de “memória nacional”. Contudo, a historiografia não pode omitir-se a respeito. Assim, é possível que o Ulysses Guimarães que passará à história seja aquele que aparece à frente de um grupo de políticos, acossado pela polícia, em 1978, dedo em riste, exclamando “me respeitem”.

Ulysses Guimarães[/caption]

A persistência do novo presidente do MDB na aceitação “das regras do jogo” lhe permitiu obter a estrondosa vitória nas eleições de 1974. Consumada a abertura, em março de 1985, conseguiu assegurar a sobrevivência do MDB.

Ulysses Guimarães nasceu no interior de São Paulo (Rio Claro), em outubro de 1916. Frequentou a Faculdade de Direito, diplomando-se em 1940. Dedicou-se à advocacia por pouco tempo, tornando-se funcionário público. Quando do fim do Estado Novo, filiou-se ao Partido Social Democrata (PSD) e conquistou seu primeiro mandato nas eleições de janeiro de 1947, como deputado estadual.

No pleito seguinte (1950), elegeu-se deputado federal, reelegendo-se pelo PSD nos três pleitos seguintes, o último dos quais em 1962. Com a dissolução dos partidos políticos pelo primeiro governo militar, ingressou no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que representava a oposição ao novo regime. Conquistou novos mandatos nas quatro eleições parlamentares realizadas sob as regras de exceção (cassação de mandatos, censura à imprensa etc) bem como nas subsequentes, quando foi criado o PMDB. Ao todo, Ulysses Guimarães elegeu-se onze vezes deputado federal por São Paulo.

Na biografia que lhe dedicou, Luiz Gutemberg indicou que adotou, entre os seus princípios de dedicação à vida pública, “que não fará negócios enquanto mandatário popular”. Nunca participou de empresas, nem mesmo em conselhos fiscais. Tampouco intermediou negociações entre empresas ou entre estas e repartições oficiais.

Embora não escondesse sua ambição de ocupar um dos altos postos do Poder Executivo, permaneceria, ao longo de sua vida pública, como parlamentar. Seria um dos mais autênticos representantes da instituição. O fato de que haja ocupado a pasta da Indústria, em breve período, no primeiro governo organizado em decorrência da introdução do parlamentarismo, em 1961, de modo algum alterou essa percepção.

Ocupou por quatro vezes a presidência da Câmara dos Deputados. Nessa condição, presidiu a Assemblaia Constituinte, no biênio 1967-1968.

Tendo as circunstâncias da vida lhe privado do acesso à Terra Prometida (a presidência da República ou a função de primeiro-ministro num eventual regime parlamentar), Gutemberg iria compará-lo a Moisés, o maior de todos os profetas do Velho Testamento. Seu livro intitula-se Moisés, codinome Ulysses Guimarães. Uma biografia (São Paulo, Companhia das Letras, 1994).

A morte de Tancredo Neves ofuscaria o fato de que se dera a transferência do poder a civil oriundo da oposição na medida em que o vice-presidente que assumiu provinha da agremiação oficial, embora tivesse rompido ostensivamente esse laço ao integrar a Frente Liberal. Contudo, o governo era identificado com o PMDB, notadamente graças à proeminência alcançada pelo presidente daquela agremiação.

Acontece que, restaurado plenamente o Estado de Direito, os problemas de ordem econômica passaram a primeiro plano. Era imprescindível – e urgente – deter o processo inflacionário e proporcionar ao País uma perspectiva de retomada do desenvolvimento em bases estáveis. O PMDB iria se mostrar incapaz de corresponder a essa expectativa.

Havia acolhido numeroso grupo de economistas que, para contrastar com a austeridade fiscal, que se tornara uma espécie de marca dos governos militares, minimizava os riscos da inflação e não se dera conta do novo quadro mundial, surgido a partir da crise provocada, na segunda metade da década anterior, pelo aumento dos preços do petróleo. Ainda não se tornasse consensual, a nova política visava combater o processo batizado de estagflação, quadro inflacionário numa situação de ausência de crescimento.

Progressivamente o presidente José Sarney afrouxou os mecanismos herdados dos militares, notadamente a contenção do gasto público, cujo propósito era evitar déficits orçamentários. Resultado: no início de 1986 a inflação em doze meses atingiu 225,16%. Sarney recorreu à prática condenada universalmente: controle de preços. Essa iniciativa viria no bojo do que foi chamado de Plano Cruzado, devido a que introduzia nova moeda com esse nome. Paralelamente, os salários foram reajustados.

A inflação virtualmente desapareceu a partir do segundo trimestre. Euforia geral. Embora no segundo semestre começassem a aparecer os sintomas do caráter ilusório do desfecho – escassez de bens de consumo, combatida com recurso a métodos policiais que não produziam maiores efeitos –, o governo manteve a política, tendo em vista as eleições de 15 de novembro. Teve lugar, então, o que passou à história com o nome de “estelionato eleitoral”: o PMDB conquistou maioria na Constituinte (53% das cadeiras na Câmara) e elegeu 21 dos 22 governadores estaduais.

Logo depois das eleições tornou-se flagrante a desordem instaurada na economia brasileira pelo Plano Cruzado. Diante do fracasso, Sarney lançou-se numa nova aventura, a moratória da dívida externa. Consultado sobre a providência, o PFL a desaconselhou. Como o governo ignorou as suas advertências – e tendo desaparecido as razões que, no ano anterior, em face da morte de Tancredo, aconselharam a sustentação do seu governo –, o PFL passou para a oposição.

Nessa altura já ficara claro que o PMDB cuidava de impor ao País uma Constituição estatizante e hostil ao capital estrangeiro num momento em que se tornara crucial atrair investimentos externos, ao tempo em que o modelo de industrialização, sob a égide do Estado, não mais se sustentava.

O desgaste perante a opinião pública experimentado pelo PMDB e em especial o seu presidente, tornou-se patente pelos resultados das eleições presidenciais de 1989. Tinham um significado especial porquanto correspondiam à restauração de uma prática interrompida pelos governos militares e a uma aspiração generalizada da população.

Formalizada a candidatura de Ulysses Guimarães, este obteve menos de 5% dos votos.

Naquelas eleições, que inauguravam segundo turno, a ser disputado pelos dois mais votados – caso ninguém alcançasse maioria absoluta – a disputa deu-se entre dois políticos sem maiores tradições (Fernando Collor de Mello e o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), conhecido Luiz Inácio Lula da Silva). Eleito o primeiro, sem base no parlamento, acusado de corrupção, acabou sendo deposto por impeachment votado pelo Congresso Nacional. Como a isto deveria seguir-se plebiscito para ratificação do regime republicano, em sua forma presidencialista, encontrando-se o parlamentarismo entre as opções, Ulysses Guimarães imaginou que poderia renascer das cinzas, desta vez como primeiro-ministro.

Seria poupado, de forma trágica, de mais essa decepção. Faleceu a 12 de outubro de 1992, num desastre de aviação, sendo que o seu corpo jamais foi encontrado. Assim, deixou de presenciar a rejeição do parlamentarismo.

O plebiscito teve lugar a 21 de abril de 1993, sete meses depois de sua morte.

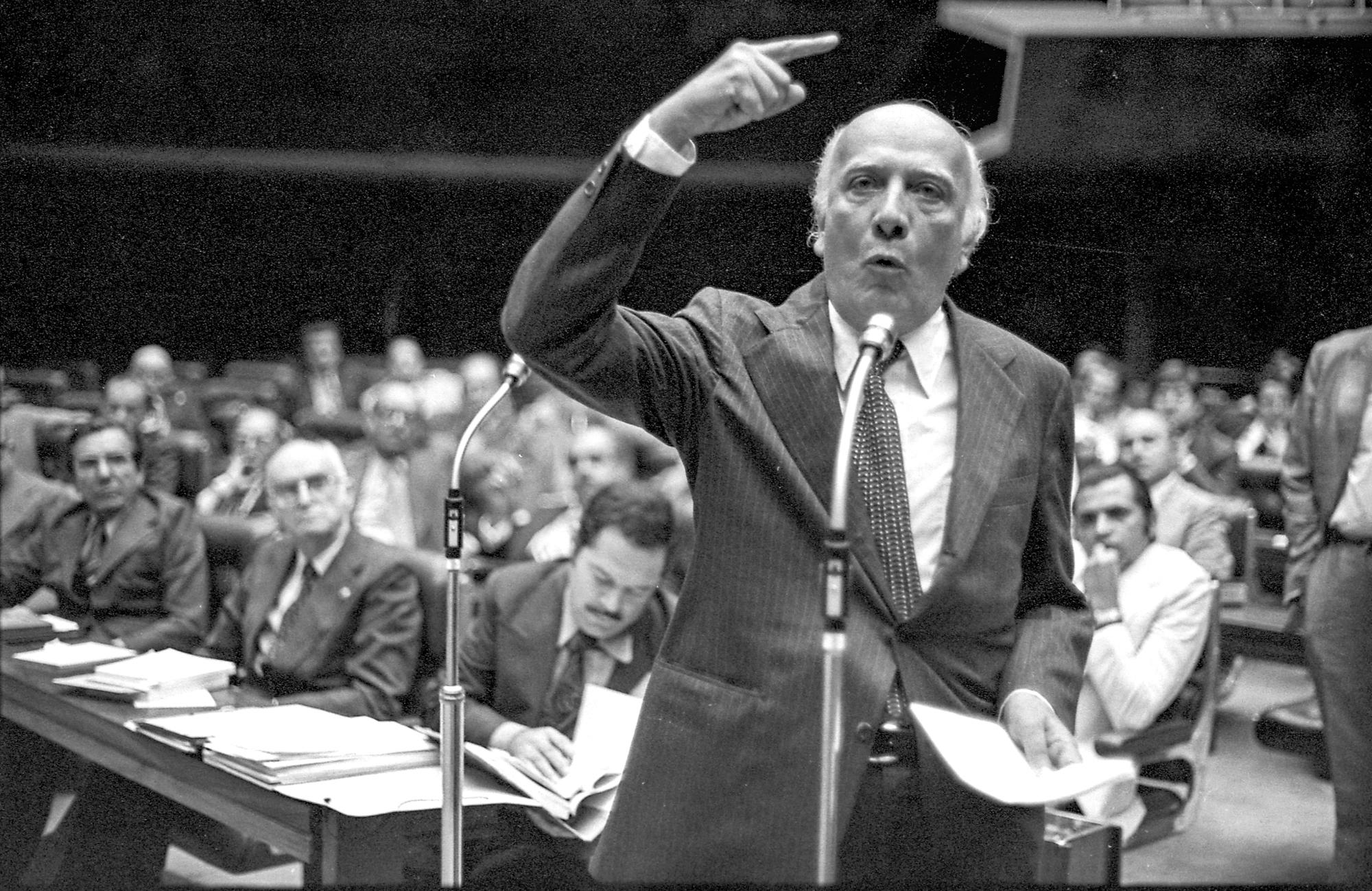

No Brasil não se registra o hábito de cultuar os seus heróis nem mesmo do que alguns têm denominado de “memória nacional”. Contudo, a historiografia não pode omitir-se a respeito. Assim, é possível que o Ulysses Guimarães que passará à história seja aquele que aparece à frente de um grupo de políticos, acossado pela polícia, em 1978, dedo em riste, exclamando “me respeitem”.

Tancredo Neves, a figura central da redemocratização

Em mais um capítulo da série Grandes Personagens Brasileiros, historiador Antonio Paim faz o perfil do homem que unificou as oposições na primeira eleição após o regime militar

Antonio Paim, historiador e colaborador do Espaço Democrático

Tancredo Neves acabou transformando-se na figura central da abertura política, em 1985. Por ter se notabilizado como político moderado nos 40 anos que se seguiram à queda do Estado Novo, conseguiu unificar as várias vertentes da oposição aos governos militares pós-1964, na medida em que se tornara patente a impossibilidade de realização de eleições diretas. O projeto de abertura dos militares contemplava a hipótese de entrega do poder a um político civil. Todas as providências foram tomadas no sentido de assegurar que sairia das hostes do partido oficial. Entretanto, no processo de indicação daquele que seria o candidato, firmava-se o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, personalidade que encontrava ampla rejeição na imprensa, nos meios políticos e no próprio partido governista. Aumentavam as chances de vitória da oposição, contando, ao que tudo indicava, com uma cisão entre os governistas. A escolha de Tancredo Neves serviu para desanuviar o ambiente. Os militares resignavam-se à solução oposicionista e o próprio Ernesto Geisel deu seu apoio à candidatura de Tancredo Neves.

Tancredo Neves pertencia a tradicional família mineira, radicada em São João del Rei. Formou-se em direito em 1932 e dedicou-se à advocacia em sua cidade natal. Naquele decênio teve atuação na política local, mas não chegou a alcançar maior notoriedade. Com o fim do Estado Novo, seria um dos fundadores do Partido Social Democrata (PSD), agremiação conservadora que teria papel decisivo ao longo do chamado interregno democrático (1945-1964). Progressivamente, Tancredo Neves viria a destacar-se como uma de suas principais lideranças, primeiro em Minas e, mais tarde, no plano nacional. Elegeu-se deputado estadual e tornou-se líder da bancada de oposição ao governo, que se encontrava em mãos do partido contrário, a União Democrática Nacional (UDN). No pleito de de 1950, Tancredo Neves ganharia o seu primeiro mandato como deputado federal.

A oportunidade para projetá-lo nacionalmente viria com a nomeação para o Ministério da Justiça, em junho de 1953. A nomeação para esse posto equivalia a colocá-lo no centro da monumental crise política vivida pelo País, que levou ao suicídio de Vargas e à adoção do parlamentarismo. Tancredo Neves seria indicado para primeiro-ministro com apoio integral da Câmara.

Como se sabe, um plebiscito reintroduziu o presidencialismo, reacendendo a crise que levaria a 1964 (governo dos militares).

Nos pleitos de 1966, 1970 e 1974 Tancredo concorreu como deputado federal, sendo o parlamentar mais votado em Minas Gerais. Nas eleições de 1978, elegeu-se para o Senado, derrotando a candidatura situacionista.

Ao longo daqueles anos, sobressaiu-se na defesa da unidade oposicionista, então em franca disputa, no interior do MDB e fora dele.

A eleições parlamentares e para governadores estaduais ocorreram em novembro de 1982. Tancredo Neves elegeu-se governador de Minas Gerais, conseguiu unificar a oposição e cindir a agremiação governista, sendo escolhido presidente da República.

Mas o conhecido líder liberal adoeceu gravemente, vindo a falecer a 21 de abril, pouco mais de um mês depois da escolha do Colégio Eleitoral. Dada a circunstância, assumiu o governo José Sarney, que fora indicado vice pela Frente Liberal. Ao falecer, Tancredo Neves tinha 75 anos.

A abertura política de 1985

A abertura política brasileira tornou-se um fato significativo na literatura especializada, na medida em que se constituiu numa engenharia extremamente complexa. Conseguiu alcançar aquilo que o governo militar parecia disposto a evitar a qualquer custo: a entrega do poder a uma personalidade destacada da oposição. Ao mesmo tempo, retirou-lhe qualquer pretexto de que pudesse valer-se desse desfecho a fim de interromper o processo. O cientista político americano Samuel Huntington teria oportunidade de destacar em que consistia o seu mérito: ter evitado o que denominou de questão pretoriana, isto é, o revanchismo contra as Forças Armadas. Graças à mencionada engenharia, estas encontraram naturalmente o seu lugar no sistema institucional, apesar de que o PT tivesse envidado todos os esforços para impedir tal desfecho.

O evento viria a ser reconstituído pelo professor Arsênio Eduardo Corrêa no livro “A Frente Liberal e a democracia no Brasil” (2001; 2ª ed., Editora Nobel, 2006). Tomou por modelo uma obra clássica da historiografia nacional, o livro de Tobias Monteiro – “Pesquisas e depoimentos para a história” – no qual, dez anos depois da proclamação da República, registrou o depoimento das principais participantes do acontecimento sobreviventes à época.

O professor Arsênio Corrêa recorreu à imprensa para a devida reconstituição dos fatos. Em seguida, ouviu os três líderes políticos responsáveis pela cisão no partido do governo, Marco Maciel, José Sarney e Jorge Bornhausen, justamente o que viabilizou a vitória do candidato oposicionista. As personalidades em causa, na ocasião, exerciam, respectivamente, as funções de vice-presidente da República e senadores.

Em síntese, os principais desdobramentos da questão acham-se adiante resumidos.

Usando métodos com os quais as lideranças não concordavam, o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, tinha virtualmente assegurado a sua vitória na Convenção do PDS, o que automaticamente asseguraria a tranquila confirmação dessa escolha no Colégio Eleitoral, ao qual seria atribuída a missão de eleger, indiretamente, o futuro presidente da República. Devido a essa circunstância, a liderança do partido governamental, o Partido Democrático Social (PDS), obteve do presidente da República, general João Figueiredo, o compromisso de que asseguraria método democrático de escolha do candidato oficial, que seria na forma de uma eleição primária entre os filiados à agremiação. A certa altura dos acontecimentos, Figueiredo descumpriu a promessa. Marco Maciel, José Sarney e Jorge Bornhausen sentiram-se, então, desobrigados de participar daquela escolha, na forma viciada como estava sendo conduzida.

No entendimento oficial, o princípio da fidelidade partidária valeria no Colégio Eleitoral. Assim, os membros do PDS seriam obrigados a votar no candidato escolhido na convenção. O descumprimento dessa norma equivaleria à perda do mandato e até dos direitos políticos.

Valendo-se da grande autoridade de que dispunha como um dos mais eminentes juristas do país, o professor Miguel Reale (1910-2006) deu um parecer no sentido de que o princípio da fidelidade não era válido no Colégio Eleitoral, na medida em que dele participavam representantes do Senado, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas. Por esse motivo, escreve, “o imperativo da fidelidade partidária não se estende ao Colégio Eleitoral, no qual a votação deverá ser nominal, ou seja, com votos ostensivamente tomados, um a um, consoante ocorreu nas duas eleições indiretas anteriores”. O TSE reconheceu a pertinência da argumentação e decidiu que, de fato, o princípio da fidelidade não se aplicava.

Os descontentes com os rumos seguidos pelo partido oficial se afastaram, criando entidade denominada de Frente Liberal, que firmou um acordo com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em torno da candidatura do governador eleito de Minas Gerais, Tancredo Neves, cabendo-lhe a indicação do candidato a vice. Coube essa indicação a José Sarney. Como a lei em vigor obrigava que a chapa fosse constituída por membros da mesma agremiação, José Sarney filiou-se ao MDB.

Tancredo Neves concorreu no Colégio Eleitoral, reunido a 15 de março de 1985, como candidato da Aliança Democrática, formada pelo MDB e pela Frente Liberal, onde registrou estrondosa vitória: obteve 480 votos contra 180 de Paulo Maluf, 17 abstenções e 9 ausências.

Assinale-se que essa vitória espetacular deveu-se, em certa medida, ao amplo movimento ocorrido no País no ano anterior, em prol de eleições diretas para a presidência da República. Ganhou a denominação de diretas já, tendo logrado realizar gigantescas manifestações em diversas capitais. Submetida a votos na Câmara dos Deputados, o projeto de emenda constitucional que restabelecia essa regra viria a ser rejeitado. Contudo, tornou-se claro em que sentido se manifestava a opinião nacional.

Antonio Paim, historiador e colaborador do Espaço Democrático

Tancredo Neves acabou transformando-se na figura central da abertura política, em 1985. Por ter se notabilizado como político moderado nos 40 anos que se seguiram à queda do Estado Novo, conseguiu unificar as várias vertentes da oposição aos governos militares pós-1964, na medida em que se tornara patente a impossibilidade de realização de eleições diretas. O projeto de abertura dos militares contemplava a hipótese de entrega do poder a um político civil. Todas as providências foram tomadas no sentido de assegurar que sairia das hostes do partido oficial. Entretanto, no processo de indicação daquele que seria o candidato, firmava-se o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, personalidade que encontrava ampla rejeição na imprensa, nos meios políticos e no próprio partido governista. Aumentavam as chances de vitória da oposição, contando, ao que tudo indicava, com uma cisão entre os governistas. A escolha de Tancredo Neves serviu para desanuviar o ambiente. Os militares resignavam-se à solução oposicionista e o próprio Ernesto Geisel deu seu apoio à candidatura de Tancredo Neves.

Tancredo Neves pertencia a tradicional família mineira, radicada em São João del Rei. Formou-se em direito em 1932 e dedicou-se à advocacia em sua cidade natal. Naquele decênio teve atuação na política local, mas não chegou a alcançar maior notoriedade. Com o fim do Estado Novo, seria um dos fundadores do Partido Social Democrata (PSD), agremiação conservadora que teria papel decisivo ao longo do chamado interregno democrático (1945-1964). Progressivamente, Tancredo Neves viria a destacar-se como uma de suas principais lideranças, primeiro em Minas e, mais tarde, no plano nacional. Elegeu-se deputado estadual e tornou-se líder da bancada de oposição ao governo, que se encontrava em mãos do partido contrário, a União Democrática Nacional (UDN). No pleito de de 1950, Tancredo Neves ganharia o seu primeiro mandato como deputado federal.

A oportunidade para projetá-lo nacionalmente viria com a nomeação para o Ministério da Justiça, em junho de 1953. A nomeação para esse posto equivalia a colocá-lo no centro da monumental crise política vivida pelo País, que levou ao suicídio de Vargas e à adoção do parlamentarismo. Tancredo Neves seria indicado para primeiro-ministro com apoio integral da Câmara.

Como se sabe, um plebiscito reintroduziu o presidencialismo, reacendendo a crise que levaria a 1964 (governo dos militares).

Nos pleitos de 1966, 1970 e 1974 Tancredo concorreu como deputado federal, sendo o parlamentar mais votado em Minas Gerais. Nas eleições de 1978, elegeu-se para o Senado, derrotando a candidatura situacionista.

Ao longo daqueles anos, sobressaiu-se na defesa da unidade oposicionista, então em franca disputa, no interior do MDB e fora dele.

A eleições parlamentares e para governadores estaduais ocorreram em novembro de 1982. Tancredo Neves elegeu-se governador de Minas Gerais, conseguiu unificar a oposição e cindir a agremiação governista, sendo escolhido presidente da República.

Mas o conhecido líder liberal adoeceu gravemente, vindo a falecer a 21 de abril, pouco mais de um mês depois da escolha do Colégio Eleitoral. Dada a circunstância, assumiu o governo José Sarney, que fora indicado vice pela Frente Liberal. Ao falecer, Tancredo Neves tinha 75 anos.

A abertura política de 1985

A abertura política brasileira tornou-se um fato significativo na literatura especializada, na medida em que se constituiu numa engenharia extremamente complexa. Conseguiu alcançar aquilo que o governo militar parecia disposto a evitar a qualquer custo: a entrega do poder a uma personalidade destacada da oposição. Ao mesmo tempo, retirou-lhe qualquer pretexto de que pudesse valer-se desse desfecho a fim de interromper o processo. O cientista político americano Samuel Huntington teria oportunidade de destacar em que consistia o seu mérito: ter evitado o que denominou de questão pretoriana, isto é, o revanchismo contra as Forças Armadas. Graças à mencionada engenharia, estas encontraram naturalmente o seu lugar no sistema institucional, apesar de que o PT tivesse envidado todos os esforços para impedir tal desfecho.

O evento viria a ser reconstituído pelo professor Arsênio Eduardo Corrêa no livro “A Frente Liberal e a democracia no Brasil” (2001; 2ª ed., Editora Nobel, 2006). Tomou por modelo uma obra clássica da historiografia nacional, o livro de Tobias Monteiro – “Pesquisas e depoimentos para a história” – no qual, dez anos depois da proclamação da República, registrou o depoimento das principais participantes do acontecimento sobreviventes à época.

O professor Arsênio Corrêa recorreu à imprensa para a devida reconstituição dos fatos. Em seguida, ouviu os três líderes políticos responsáveis pela cisão no partido do governo, Marco Maciel, José Sarney e Jorge Bornhausen, justamente o que viabilizou a vitória do candidato oposicionista. As personalidades em causa, na ocasião, exerciam, respectivamente, as funções de vice-presidente da República e senadores.

Em síntese, os principais desdobramentos da questão acham-se adiante resumidos.

Usando métodos com os quais as lideranças não concordavam, o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, tinha virtualmente assegurado a sua vitória na Convenção do PDS, o que automaticamente asseguraria a tranquila confirmação dessa escolha no Colégio Eleitoral, ao qual seria atribuída a missão de eleger, indiretamente, o futuro presidente da República. Devido a essa circunstância, a liderança do partido governamental, o Partido Democrático Social (PDS), obteve do presidente da República, general João Figueiredo, o compromisso de que asseguraria método democrático de escolha do candidato oficial, que seria na forma de uma eleição primária entre os filiados à agremiação. A certa altura dos acontecimentos, Figueiredo descumpriu a promessa. Marco Maciel, José Sarney e Jorge Bornhausen sentiram-se, então, desobrigados de participar daquela escolha, na forma viciada como estava sendo conduzida.

No entendimento oficial, o princípio da fidelidade partidária valeria no Colégio Eleitoral. Assim, os membros do PDS seriam obrigados a votar no candidato escolhido na convenção. O descumprimento dessa norma equivaleria à perda do mandato e até dos direitos políticos.

Valendo-se da grande autoridade de que dispunha como um dos mais eminentes juristas do país, o professor Miguel Reale (1910-2006) deu um parecer no sentido de que o princípio da fidelidade não era válido no Colégio Eleitoral, na medida em que dele participavam representantes do Senado, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas. Por esse motivo, escreve, “o imperativo da fidelidade partidária não se estende ao Colégio Eleitoral, no qual a votação deverá ser nominal, ou seja, com votos ostensivamente tomados, um a um, consoante ocorreu nas duas eleições indiretas anteriores”. O TSE reconheceu a pertinência da argumentação e decidiu que, de fato, o princípio da fidelidade não se aplicava.

Os descontentes com os rumos seguidos pelo partido oficial se afastaram, criando entidade denominada de Frente Liberal, que firmou um acordo com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em torno da candidatura do governador eleito de Minas Gerais, Tancredo Neves, cabendo-lhe a indicação do candidato a vice. Coube essa indicação a José Sarney. Como a lei em vigor obrigava que a chapa fosse constituída por membros da mesma agremiação, José Sarney filiou-se ao MDB.

Tancredo Neves concorreu no Colégio Eleitoral, reunido a 15 de março de 1985, como candidato da Aliança Democrática, formada pelo MDB e pela Frente Liberal, onde registrou estrondosa vitória: obteve 480 votos contra 180 de Paulo Maluf, 17 abstenções e 9 ausências.

Assinale-se que essa vitória espetacular deveu-se, em certa medida, ao amplo movimento ocorrido no País no ano anterior, em prol de eleições diretas para a presidência da República. Ganhou a denominação de diretas já, tendo logrado realizar gigantescas manifestações em diversas capitais. Submetida a votos na Câmara dos Deputados, o projeto de emenda constitucional que restabelecia essa regra viria a ser rejeitado. Contudo, tornou-se claro em que sentido se manifestava a opinião nacional.

Roberto Campos, arauto da modernização econômica

Historiador Antonio Paim escreve sobre o homem que foi um ícone na defesa do livre mercado

Antonio Paim, historiador e colaborador do Espaço Democrático

Antonio Paim, historiador e colaborador do Espaço Democrático

Roberto Campos ocupou uma posição de grande destaque no debate que correspondeu ao cerne do processo de modernização econômica vivido pelo País no pós-guerra. Tendo lhe cabido implantar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE, como era designado na época), cuja criação seria recomendada pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (1951-1953), superintendeu os projetos iniciais relacionados a infraestrutura e, logo adiante, aos que compunham o Programa de Metas. Com o decorrer dos anos, graças às posições que viria a ocupar em sucessivos governos – e mesmo depois –, tornou-se ponto de referência no combate ao modelo autárquico que se pretendia construir. Paralelamente, publicou obras marcantes.

Campos nasceu na capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, a 17 de abril de 1917. Frequentou seminários, mas optou pela carreira diplomática, tendo sido bem-sucedido no concurso correspondente (março de 1939, aos 22 anos de idade). Sendo seu primeiro posto no exterior em Washington, valeu-se da oportunidade para concluir o curso de economia na Universidade George Washington, ali localizada.

Campos integrou a delegação brasileira à Conferência de Breton Woods, em meados de 1944, que daria nascedouro às instituições financeiras de caráter mundial (FMI, BIRD etc.) Em seguida seria transferido para as Nações Unidas, em Nova York, posto no qual serviu de 1947 a 1949, ocasião em que concluiu a pós-graduação em economia pela Universidade de Colúmbia. Em fins de 1949 passou ao serviço da Chancelaria, atuando sempre nas negociações de natureza econômica.

Fez parte do grupo de conselheiros técnicos que participaram dos trabalhos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, tendo atuação destacada na elaboração do projeto que daria nascedouro ao BNDE. Devido a isto, seria incumbido de sua implantação, quando da criação, efetivada em junho de 1952.

Regressou à carreira diplomática em meados de 1953, sendo designado cônsul do Brasil em Los Angeles, nos Estados Unidos. Como das vezes anteriores, esteve presente nas negociações comerciais que o País mantinha com outras nações.

Campos voltaria ao BNDE em março de 1955, ano em que tiveram lugar as eleições presidenciais de que resultou a escolha de Juscelino Kubitscheck. Antes de tomar posse, em janeiro de 1956, o presidente eleito criou uma comissão de técnicos, da qual participava Roberto Campos. Essa comissão daria origem ao Programa de Metas, iniciativa que iria proporcionar continuidade aos projetos concebidos pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Campos teve ativa participação nesse empreendimento – tornado marco da Revolução Industrial que se completaria mais tarde –, primeiro como superintendente e depois como presidente do BNDE. Nesse ciclo veria, em definitivo, o seu nome associado à estabilidade monetária, exigente de rigoroso combate à inflação e controle do gasto público, bem como à participação do capital estrangeiro no desenvolvimento econômico nacional. De modo crescente, esse conjunto de teses foi assumido por expressivo segmento da opinião nacional.

No bojo da campanha que deu origem à criação da Petrobras como empresa estatal, ao contrário das previsões iniciais, ocorreu no País crescente polarização. De um lado os nacionalistas e, de outro, os “entreguistas”, como pejorativamente eram designados os partidários da racionalidade econômica. Desde a segunda metade da década de 1950 Campos passara a simbolizar este segundo grupo. Ao mesmo tempo, tendo sido designado embaixador brasileiro em Washington de 1961 a 1964, período dos mais perturbados da vida nacional, tornar-se-ia patente tratar-se da pessoa credenciada para representar o Brasil nas negociações com as entidades financeiras internacionais.

Com o movimento militar de 1964, foi convidado para ocupar a pasta do Planejamento no governo de Castelo Branco. Juntamente com o professor Otávio Gouveia de Bulhões (1906-1990) concebeu e implantou as reformas que iriam assegurar a efetivação dos investimentos – amplamente apoiados em financiamentos externos – de que resultou a complementação de nossa Revolução Industrial.

Ainda no ciclo dos governos militares, de volta à carreira diplomática, ocuparia o posto de embaixador na Inglaterra, cargo em que ficou de 1974 a 1982.

Com o fim do bipartidarismo, Roberto Campos dispôs-se a disputar uma eleição. Candidatou-se a senador pelo Estado de Mato Grosso pelo Partido Democrático Social (PDS), em que se transformara a agremiação governista.

Até seu falecimento, em 2001, aos 84 anos de idade, continuou como uma presença marcante no mundo político e cultural brasileiro, notadamente pela magnitude da obra publicada. Corresponderia esta a uma das mais acabadas expressões do conservadorismo liberal no Brasil contemporâneo.

Pode-se dizer que Roberto Campos singulariza-se entre nossos conservadores liberais por entender que não cabe nenhuma opção radical entre Keynes e Hayek, desde que ambos atuaram (com sucesso) em consonância com a temática de seu tempo.

Ainda assim, para Roberto Campos, a figura intelectualmente mais majestosa do pós-guerra seria Hayek. “O caminho da servidão” (1944) parece-lhe consistir na obra máxima desse autor.

A problemática econômica alterou-se substancialmente nas décadas de 1970 e 1980, o que exigiu a formulação de novas orientações. Isto significa simplesmente que o liberalismo econômico exige adaptações relativamente frequentes, embora a referência aos balizamentos de Adam Smith sempre estejam presentes. Ao contrário do sistema representativo, que se traçou uma linha de aprofundamento a bem dizer perene, do mesmo modo que a defesa do pluralismo no plano cultural.

Roberto Campos é, sem dúvida, figura central na formulação do projeto modernizador brasileiro. Aqui também observa-se significativa singularidade nas suas postulações. Reconhece de pronto, fazendo causa comum com os estudiosos do patrimonialismo brasileiro, que “o capitalismo nunca existiu no Brasil. Como dizia Oliveira Viana, somos um país pré-capitalista e até mesmo anti-capitalista. Isto se traduz em nossa notória incompreensão da função do “lucro” e da concorrência. Somos uma sociedade patrimonialista. O patrimonialismo não é mais que a forma ibérica do mercantilismo europeu do começo da Idade Moderna, isto é, o mercantilismo piorado pela influência cultural da Contra-Reforma, dos confiscos da Inquisição e dos resquícios do despotismo árabe”.

No entendimento das eventuais saídas do patrimonialismo têm sido aventadas sobretudo duas alternativas. A primeira consistiria em lograr a implementação de um projeto educacional, centrado na educação fundamental, devotada à educação para a cidadania. Seria este um projeto de longo prazo, sobretudo pelas dificuldades em iniciá-lo desde que praticamente não se tem avançado no sentido de dar ao ensino fundamental uma atribuição própria, capaz de desatrelá-lo do modelo que leva ao vestibular, afinal de contas a única coisa que tem funcionado no sistema educacional compreendido pelo primeiro e segundo graus.

A outra alternativa resultaria do fenômeno da expansão das religiões evangélicas. Os estudiosos da circunstância têm enfatizado que, a exemplo do que ocorreu em outras partes do mundo, levar-nos-á ao capitalismo. As divergências referem-se a prazos. Todos reconhecem que a adesão ao protestantismo torna aqueles que o fazem mais resistentes às condições impostas pela pobreza. Antes de mais nada, passam a cumprir suas obrigações no trabalho com cedo rigor. Daí a dar um salto para a riqueza vai certamente uma grande distância. Outros analistas, que se têm debruçado sobre o mesmo problema, indicam que as novas gerações vão se criar num ambiente em que a riqueza não é condenada, como acontece nas famílias católicas, e até mesmo é exaltada. Assim, aqueles que tiverem vocação empresarial se sentirão à vontade para seguir aquele caminho.

A Roberto Campos parece que tais alvitres deixam de levar em conta a experiência dos países que superaram o subdesenvolvimento, em nosso tempo, a exemplo dos Tigres Asiáticos. Segundo essa experiência, embora a educação seja um dado importante, o essencial, parece-lhe, consistiria na capacidade das políticas implementadas de impulsionar aqueles resultados. A nos louvarmos da tortuosa experiência das nossas reformas, certamente que uma formulação política mais adequada em muito teria abreviado aquele caminho.

Preocupado sobretudo com o rigor da formulação conceitual, Roberto Campos contribuiu de modo notável para a constituição de uma elite culta, capaz de promover, como diz, a “transição da era do fetichismo para a era da razão”. E conclui com esta palavra alentadora: “Sobrevivi suficientemente neste século, que Paul Johnson apelidou de século coletivista, para ver minhas posições pró-mercado e anti-monopólio passarem de heresias impatrióticas a sabedoria convencional. Aqui, infelizmente, mais lentamente que no resto do mundo”.

Roberto Campos ocupou uma posição de grande destaque no debate que correspondeu ao cerne do processo de modernização econômica vivido pelo País no pós-guerra. Tendo lhe cabido implantar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE, como era designado na época), cuja criação seria recomendada pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (1951-1953), superintendeu os projetos iniciais relacionados a infraestrutura e, logo adiante, aos que compunham o Programa de Metas. Com o decorrer dos anos, graças às posições que viria a ocupar em sucessivos governos – e mesmo depois –, tornou-se ponto de referência no combate ao modelo autárquico que se pretendia construir. Paralelamente, publicou obras marcantes.

Campos nasceu na capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, a 17 de abril de 1917. Frequentou seminários, mas optou pela carreira diplomática, tendo sido bem-sucedido no concurso correspondente (março de 1939, aos 22 anos de idade). Sendo seu primeiro posto no exterior em Washington, valeu-se da oportunidade para concluir o curso de economia na Universidade George Washington, ali localizada.

Campos integrou a delegação brasileira à Conferência de Breton Woods, em meados de 1944, que daria nascedouro às instituições financeiras de caráter mundial (FMI, BIRD etc.) Em seguida seria transferido para as Nações Unidas, em Nova York, posto no qual serviu de 1947 a 1949, ocasião em que concluiu a pós-graduação em economia pela Universidade de Colúmbia. Em fins de 1949 passou ao serviço da Chancelaria, atuando sempre nas negociações de natureza econômica.

Fez parte do grupo de conselheiros técnicos que participaram dos trabalhos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, tendo atuação destacada na elaboração do projeto que daria nascedouro ao BNDE. Devido a isto, seria incumbido de sua implantação, quando da criação, efetivada em junho de 1952.

Regressou à carreira diplomática em meados de 1953, sendo designado cônsul do Brasil em Los Angeles, nos Estados Unidos. Como das vezes anteriores, esteve presente nas negociações comerciais que o País mantinha com outras nações.

Campos voltaria ao BNDE em março de 1955, ano em que tiveram lugar as eleições presidenciais de que resultou a escolha de Juscelino Kubitscheck. Antes de tomar posse, em janeiro de 1956, o presidente eleito criou uma comissão de técnicos, da qual participava Roberto Campos. Essa comissão daria origem ao Programa de Metas, iniciativa que iria proporcionar continuidade aos projetos concebidos pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Campos teve ativa participação nesse empreendimento – tornado marco da Revolução Industrial que se completaria mais tarde –, primeiro como superintendente e depois como presidente do BNDE. Nesse ciclo veria, em definitivo, o seu nome associado à estabilidade monetária, exigente de rigoroso combate à inflação e controle do gasto público, bem como à participação do capital estrangeiro no desenvolvimento econômico nacional. De modo crescente, esse conjunto de teses foi assumido por expressivo segmento da opinião nacional.

No bojo da campanha que deu origem à criação da Petrobras como empresa estatal, ao contrário das previsões iniciais, ocorreu no País crescente polarização. De um lado os nacionalistas e, de outro, os “entreguistas”, como pejorativamente eram designados os partidários da racionalidade econômica. Desde a segunda metade da década de 1950 Campos passara a simbolizar este segundo grupo. Ao mesmo tempo, tendo sido designado embaixador brasileiro em Washington de 1961 a 1964, período dos mais perturbados da vida nacional, tornar-se-ia patente tratar-se da pessoa credenciada para representar o Brasil nas negociações com as entidades financeiras internacionais.

Com o movimento militar de 1964, foi convidado para ocupar a pasta do Planejamento no governo de Castelo Branco. Juntamente com o professor Otávio Gouveia de Bulhões (1906-1990) concebeu e implantou as reformas que iriam assegurar a efetivação dos investimentos – amplamente apoiados em financiamentos externos – de que resultou a complementação de nossa Revolução Industrial.

Ainda no ciclo dos governos militares, de volta à carreira diplomática, ocuparia o posto de embaixador na Inglaterra, cargo em que ficou de 1974 a 1982.

Com o fim do bipartidarismo, Roberto Campos dispôs-se a disputar uma eleição. Candidatou-se a senador pelo Estado de Mato Grosso pelo Partido Democrático Social (PDS), em que se transformara a agremiação governista.

Até seu falecimento, em 2001, aos 84 anos de idade, continuou como uma presença marcante no mundo político e cultural brasileiro, notadamente pela magnitude da obra publicada. Corresponderia esta a uma das mais acabadas expressões do conservadorismo liberal no Brasil contemporâneo.

Pode-se dizer que Roberto Campos singulariza-se entre nossos conservadores liberais por entender que não cabe nenhuma opção radical entre Keynes e Hayek, desde que ambos atuaram (com sucesso) em consonância com a temática de seu tempo.

Ainda assim, para Roberto Campos, a figura intelectualmente mais majestosa do pós-guerra seria Hayek. “O caminho da servidão” (1944) parece-lhe consistir na obra máxima desse autor.

A problemática econômica alterou-se substancialmente nas décadas de 1970 e 1980, o que exigiu a formulação de novas orientações. Isto significa simplesmente que o liberalismo econômico exige adaptações relativamente frequentes, embora a referência aos balizamentos de Adam Smith sempre estejam presentes. Ao contrário do sistema representativo, que se traçou uma linha de aprofundamento a bem dizer perene, do mesmo modo que a defesa do pluralismo no plano cultural.

Roberto Campos é, sem dúvida, figura central na formulação do projeto modernizador brasileiro. Aqui também observa-se significativa singularidade nas suas postulações. Reconhece de pronto, fazendo causa comum com os estudiosos do patrimonialismo brasileiro, que “o capitalismo nunca existiu no Brasil. Como dizia Oliveira Viana, somos um país pré-capitalista e até mesmo anti-capitalista. Isto se traduz em nossa notória incompreensão da função do “lucro” e da concorrência. Somos uma sociedade patrimonialista. O patrimonialismo não é mais que a forma ibérica do mercantilismo europeu do começo da Idade Moderna, isto é, o mercantilismo piorado pela influência cultural da Contra-Reforma, dos confiscos da Inquisição e dos resquícios do despotismo árabe”.

No entendimento das eventuais saídas do patrimonialismo têm sido aventadas sobretudo duas alternativas. A primeira consistiria em lograr a implementação de um projeto educacional, centrado na educação fundamental, devotada à educação para a cidadania. Seria este um projeto de longo prazo, sobretudo pelas dificuldades em iniciá-lo desde que praticamente não se tem avançado no sentido de dar ao ensino fundamental uma atribuição própria, capaz de desatrelá-lo do modelo que leva ao vestibular, afinal de contas a única coisa que tem funcionado no sistema educacional compreendido pelo primeiro e segundo graus.

A outra alternativa resultaria do fenômeno da expansão das religiões evangélicas. Os estudiosos da circunstância têm enfatizado que, a exemplo do que ocorreu em outras partes do mundo, levar-nos-á ao capitalismo. As divergências referem-se a prazos. Todos reconhecem que a adesão ao protestantismo torna aqueles que o fazem mais resistentes às condições impostas pela pobreza. Antes de mais nada, passam a cumprir suas obrigações no trabalho com cedo rigor. Daí a dar um salto para a riqueza vai certamente uma grande distância. Outros analistas, que se têm debruçado sobre o mesmo problema, indicam que as novas gerações vão se criar num ambiente em que a riqueza não é condenada, como acontece nas famílias católicas, e até mesmo é exaltada. Assim, aqueles que tiverem vocação empresarial se sentirão à vontade para seguir aquele caminho.

A Roberto Campos parece que tais alvitres deixam de levar em conta a experiência dos países que superaram o subdesenvolvimento, em nosso tempo, a exemplo dos Tigres Asiáticos. Segundo essa experiência, embora a educação seja um dado importante, o essencial, parece-lhe, consistiria na capacidade das políticas implementadas de impulsionar aqueles resultados. A nos louvarmos da tortuosa experiência das nossas reformas, certamente que uma formulação política mais adequada em muito teria abreviado aquele caminho.

Preocupado sobretudo com o rigor da formulação conceitual, Roberto Campos contribuiu de modo notável para a constituição de uma elite culta, capaz de promover, como diz, a “transição da era do fetichismo para a era da razão”. E conclui com esta palavra alentadora: “Sobrevivi suficientemente neste século, que Paul Johnson apelidou de século coletivista, para ver minhas posições pró-mercado e anti-monopólio passarem de heresias impatrióticas a sabedoria convencional. Aqui, infelizmente, mais lentamente que no resto do mundo”.

Castelo Branco e seu governo reformador

Em mais um artigo da série Grandes Personagens Brasileiros, historiador Antonio Paim faz o perfil do primeiro presidente do regime de 1964.

Antonio Paim, historiador e colaborador do Espaço Democrático

Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967), militar de carreira, chegou à presidência da República em decorrência do movimento de março de 1964. Colocou em prática grande projeto reformador das instituições e das políticas, a exemplo da criação do Banco Central. Vejamos mais de perto a trajetória do homem público.

Castelo Branco provinha de família militar, sendo natural do Ceará, onde então servia seu pai. Ingressou muito jovem na Escola Militar de Porto Alegre, ocasião em que tinha apenas 15 anos. Estávamos em 1912. Ao contrário da praxe, não aderiu ao castilhismo. Terminou a formação militar na Escola de Realengo (Rio de Janeiro), declarado aspirante a oficial em 1921 (aos 24 anos). Progressivamente, especializou-se nas questões relacionadas aos estados maiores, a começar do exercício de funções junto à Missão Militar Francesa, em fins de 1931. Devido a isto, seria mandado estagiar na École Supérieure de Guerre, de Paris (1936-1938). Granjeou prestígio no Exército por haver integrado a Força Expedicionária Brasileira, que participou da Segunda Guerra Mundial, lutando na Itália.

De regresso ao Brasil, passou a exercer as funções de diretor de ensino da Escola de Comando e Estado Maior (ECEME).

Tenha-se presente que a década de 1950 caracterizou-se pela instabilidade política e acentuada presença dos militares na política. O grupo liderado por Castelo ocuparia crescente espaço no debate político na medida em que se tornou o artífice e inspirador da Escola Superior de Guerra (ESG). Essa instituição associou a segurança nacional ao desenvolvimento econômico, tendo se notabilizado por dispor do projeto que muitos denominaram de “Brasil - grande potência”, que os governos militares tentariam tornar realidade. Ao fazê-lo levaram a cabo a Revolução Industrial.

Tendo alcançado o generalato, assinou com outros militares dessa patente o documento encaminhado a Vargas no dia 23 de agosto de 1954, no qual era encarecida a sua renúncia. O fato marcaria o isolamento em que se encontrava o velho caudilho, constatação que o levaria ao suicídio.

Esclareça-se que, sempre que se apresentou a oportunidade, Castelo Branco expressava o seu temor de que a perpetuação desse estado de coisas minava a coesão do Exército. Ao assumir a chefia da Escola de Comando e Estado Maior, logo após a morte de Getúlio Vargas, em setembro de 1954, passou a insistir em que “o primeiro dever de um bom oficial era manter o Exército longe da política.” Obviamente, esse tipo e pregação, por si só, não iria mudar o rumo dos acontecimentos.

Em junho de 1953 foi convidado a assumir a chefia do Estado Maior de Exército, ocupando, assim, o segundo posto na hierarquia do Exército, reconhecido como pessoa culta e conhecedora dos problemas nacionais, credenciou-se para exercer a presidência da República após o movimento de março de 1964. O parlamento havia decidido, em cumprimento à Constituição, indicar o presidente da Câmara para substituir a João Goulart. Desde então, Costa e Silva, que foi mantido como Ministro da Guerra, deu algumas demonstrações de que pretendia tutelar esse novo governo civil. Para obstá-lo, governadores que haviam apoiado o movimento tomaram a iniciativa de promover a ascensão de Castelo. A Constituição foi alterada de forma autoritária, pelo Ato Institucional número 1. Instado a fazê-lo, o Congresso Nacional elegeu e deu posse ao novo mandatário: general Humberto de Alencar Castelo Branco. Competia-lhe cumprir a parte restante do mandato de Jânio Quadros e João Goulart, a que se seguiriam as eleições presidenciais de outubro de 1965. Tal, entretanto, não aconteceu. Castelo teve o seu mandato prorrogado até março de 1967, introduzindo-se eleições indiretas para a presidência, a serem realizadas em outubro de 1966.

Do ponto de vista institucional, sobressaíram as reformas levadas a cabo no período em que esteve no poder, abril de 1964 a março de 1967.

Castelo Branco nomeou para a área econômica duas personalidades de reconhecida competência na matéria: o professor Otávio Gouveia de Bulhões (1906-1990) e o diplomata Roberto Campos (1917-2001). Este último será objeto de verbete autônomo nesta série, bastando referir, nesta oportunidade, que foi o artífice da estruturação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criado na década anterior, tendo comprovado o trânsito de que dispunha nos organismos financeiros internacionais ao ocupar o cargo de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos de 1961 a 1964.

O professor Otávio Bulhões era alto funcionário do Ministério da Fazenda, organismo no qual exerceu, entre outras, a função de Diretor Executivo da SUMOC, órgão que tinha atribuições de um banco central, inexistente no país e que seria justamente uma das inovações introduzidas naquele primeiro governo militar. A par disto, como professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro formou algumas gerações de economistas.

Castelo criou o Ministério Extraordinário para o Planejamento e a Coordenação Econômica, que concebeu e implantou com sucesso programa de estabilização financeira. Conseguiu pôr fim ao ciclo inflacionário surgido no decênio anterior. Ao mesmo tempo, obteve o reescalonamento da dívida externa brasileira.

Foram criados o Banco Central e o Banco Nacional de Habitação (BNH), este incumbido de implementar amplo programa habitacional.

Retomou-se o programa de ampliação da infraestrutura econômica, concebido pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, cuja implementação seria iniciada sob Juscelino Kubitscheck, interrompida no governo de João Goulart.

O governo Castelo Branco introduziu a reforma agrária, mediante a criação de títulos da dívida pública destinados a facultar a indenização sem onerar de imediato o Tesouro. O tema era extremamente controverso e o governo encontrou uma renhida oposição. Contudo, mais tarde a fórmula viria a ser consagrada, tendo sido inclusive incorporada à Constituição de 1988.

Outra questão polêmica que seria enfrentada diz respeito à superação do problema criado por dispositivo da legislação do trabalho que assegurava estabilidade no emprego após dez anos de permanência no posto. A solução encontrada (criação do FGTS) revelou-se amplamente bem sucedida, mas encontrou forte resistência de parte do empresariado industrial. Também no campo criou oposição. Além da reforma agrária, na medida em que os proprietários discordavam da forma de pagamento das desapropriações, o governo promoveu uma ampla erradicação de cafezais de baixa produtividade. Objetivava-se eliminar os vultosos estoques em mãos do governo que, por sua vez, acabavam contribuindo para aviltar o preço do produto. Embora os fazendeiros tivessem resistido, a iniciativa promoveu a mais ampla diversificação, sendo o marco inicial constitutivo do agronegócio.

A prorrogação de seu mandato incompatibilizou Castelo Branco com a sua principal base de apoio parlamentar: a União Democrática Nacional, certa que estava de que elegeria Carlos Lacerda presidente da República nas eleições diretas que deveriam ocorrer em 1965. A cassação os direitos políticos de Juscelino Kubitschek seria outro erro grosseiro cometido pelos militares. As eleições presidenciais diretas encontravam grande receptividade no País. Assim, além da indisposição com as chamadas classes produtoras e também com os trabalhadores, graças à imposição de uma rígida formula de aumentos salariais, com as medidas antes enumeradas construíram o próprio isolamento político.

Por fim, fracassou o projeto acalentado por Castelo Branco de transmitir o posto a um civil, com vistas ao que dotou o País de uma nova Constituição, em 1967. Esperava que essas duas iniciativas poriam fim às situações de exceção. O ministro da Guerra, Costa e Silva, impôs-se como candidato e o Congresso submeteu-se à imposição, elegendo-o para substituir Castelo. Empossado em março de 1967, Costa e Silva não terminaria o mandato. Enfrentando uma vigorosa oposição no País, com manifestações de rua cada vez mais expressivas, enfermo e incapacitado de governar, acabaria contribuindo para transformar o regime militar numa feroz ditadura, o que, apesar das muitas medidas de exceção, Castelo Branco lograra evitar.

Com o passar do tempo, começou-se a fazer-lhe justiça.

A magnitude da modernização institucional efetivada no seu governo seria amplamente documentada no segundo volume da biografia que lhe dedicou John W. Foster Dulles (“Castelo Branco, o Presidente Reformador”, Editora José Olimpio, 1983).

Quanto à sua contribuição no sentido por fim à ingerência militar na política, seria destacada na obra “O caminho da profissionalização das Forças Armadas”, do brigadeiro Murillo Santos (Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, 1991). Toma por base a tese de Samuel Huntington (1927-2008), segundo a qual a ingerência militar na política é indicativo de baixos níveis de profissionalização, fundamentada na obra “The soldier and the State” (1957). Segundo esse autor, em sucessivas oportunidades - conforme se pode verificar dos textos e documentos que produziu, reunidos em livro editado pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército, em 1968 - distinguiu a mentalidade profissional (segundo afirmava “sedimentada na defesa do Brasil e de suas instituições”) do que denominou de “mentalidade miliciana” que, segundo escreveu, “dá margem ao surgimento da tendência da política partidária em se servir dos militares e a destes em se envolverem nas questões partidárias”.

Afirma Murillo Santos: “Foi, portanto, com o propósito de fortalecer a mentalidade profissional e fechar uma das portas de acesso da mentalidade miliciana que promoveu, na Constituição de 1967, a redução para apenas dois anos o tempo que o militar da ativa pode ficar afastado das fileiras, estabelecendo, também, o afastamento dos que escolhem o exercício de funções eletivas” (edição citada, pág. 135). O tempo de permanência na ativa, no último posto da carreira (o generalato), também seria reduzido.

Castelo Branco faleceu tragicamente poucos meses depois de haver se afastado da presidência. No dia 18 de julho de 1967, dirigindo-se a Fortaleza, de volta à visita de fazenda de parentes, o pequeno avião que o transportava colidiu com um caça da base aérea daquela capital.

Antonio Paim, historiador e colaborador do Espaço Democrático

Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967), militar de carreira, chegou à presidência da República em decorrência do movimento de março de 1964. Colocou em prática grande projeto reformador das instituições e das políticas, a exemplo da criação do Banco Central. Vejamos mais de perto a trajetória do homem público.

Castelo Branco provinha de família militar, sendo natural do Ceará, onde então servia seu pai. Ingressou muito jovem na Escola Militar de Porto Alegre, ocasião em que tinha apenas 15 anos. Estávamos em 1912. Ao contrário da praxe, não aderiu ao castilhismo. Terminou a formação militar na Escola de Realengo (Rio de Janeiro), declarado aspirante a oficial em 1921 (aos 24 anos). Progressivamente, especializou-se nas questões relacionadas aos estados maiores, a começar do exercício de funções junto à Missão Militar Francesa, em fins de 1931. Devido a isto, seria mandado estagiar na École Supérieure de Guerre, de Paris (1936-1938). Granjeou prestígio no Exército por haver integrado a Força Expedicionária Brasileira, que participou da Segunda Guerra Mundial, lutando na Itália.

De regresso ao Brasil, passou a exercer as funções de diretor de ensino da Escola de Comando e Estado Maior (ECEME).

Tenha-se presente que a década de 1950 caracterizou-se pela instabilidade política e acentuada presença dos militares na política. O grupo liderado por Castelo ocuparia crescente espaço no debate político na medida em que se tornou o artífice e inspirador da Escola Superior de Guerra (ESG). Essa instituição associou a segurança nacional ao desenvolvimento econômico, tendo se notabilizado por dispor do projeto que muitos denominaram de “Brasil - grande potência”, que os governos militares tentariam tornar realidade. Ao fazê-lo levaram a cabo a Revolução Industrial.

Tendo alcançado o generalato, assinou com outros militares dessa patente o documento encaminhado a Vargas no dia 23 de agosto de 1954, no qual era encarecida a sua renúncia. O fato marcaria o isolamento em que se encontrava o velho caudilho, constatação que o levaria ao suicídio.

Esclareça-se que, sempre que se apresentou a oportunidade, Castelo Branco expressava o seu temor de que a perpetuação desse estado de coisas minava a coesão do Exército. Ao assumir a chefia da Escola de Comando e Estado Maior, logo após a morte de Getúlio Vargas, em setembro de 1954, passou a insistir em que “o primeiro dever de um bom oficial era manter o Exército longe da política.” Obviamente, esse tipo e pregação, por si só, não iria mudar o rumo dos acontecimentos.

Em junho de 1953 foi convidado a assumir a chefia do Estado Maior de Exército, ocupando, assim, o segundo posto na hierarquia do Exército, reconhecido como pessoa culta e conhecedora dos problemas nacionais, credenciou-se para exercer a presidência da República após o movimento de março de 1964. O parlamento havia decidido, em cumprimento à Constituição, indicar o presidente da Câmara para substituir a João Goulart. Desde então, Costa e Silva, que foi mantido como Ministro da Guerra, deu algumas demonstrações de que pretendia tutelar esse novo governo civil. Para obstá-lo, governadores que haviam apoiado o movimento tomaram a iniciativa de promover a ascensão de Castelo. A Constituição foi alterada de forma autoritária, pelo Ato Institucional número 1. Instado a fazê-lo, o Congresso Nacional elegeu e deu posse ao novo mandatário: general Humberto de Alencar Castelo Branco. Competia-lhe cumprir a parte restante do mandato de Jânio Quadros e João Goulart, a que se seguiriam as eleições presidenciais de outubro de 1965. Tal, entretanto, não aconteceu. Castelo teve o seu mandato prorrogado até março de 1967, introduzindo-se eleições indiretas para a presidência, a serem realizadas em outubro de 1966.

Do ponto de vista institucional, sobressaíram as reformas levadas a cabo no período em que esteve no poder, abril de 1964 a março de 1967.

Castelo Branco nomeou para a área econômica duas personalidades de reconhecida competência na matéria: o professor Otávio Gouveia de Bulhões (1906-1990) e o diplomata Roberto Campos (1917-2001). Este último será objeto de verbete autônomo nesta série, bastando referir, nesta oportunidade, que foi o artífice da estruturação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criado na década anterior, tendo comprovado o trânsito de que dispunha nos organismos financeiros internacionais ao ocupar o cargo de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos de 1961 a 1964.

O professor Otávio Bulhões era alto funcionário do Ministério da Fazenda, organismo no qual exerceu, entre outras, a função de Diretor Executivo da SUMOC, órgão que tinha atribuições de um banco central, inexistente no país e que seria justamente uma das inovações introduzidas naquele primeiro governo militar. A par disto, como professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro formou algumas gerações de economistas.

Castelo criou o Ministério Extraordinário para o Planejamento e a Coordenação Econômica, que concebeu e implantou com sucesso programa de estabilização financeira. Conseguiu pôr fim ao ciclo inflacionário surgido no decênio anterior. Ao mesmo tempo, obteve o reescalonamento da dívida externa brasileira.

Foram criados o Banco Central e o Banco Nacional de Habitação (BNH), este incumbido de implementar amplo programa habitacional.

Retomou-se o programa de ampliação da infraestrutura econômica, concebido pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, cuja implementação seria iniciada sob Juscelino Kubitscheck, interrompida no governo de João Goulart.

O governo Castelo Branco introduziu a reforma agrária, mediante a criação de títulos da dívida pública destinados a facultar a indenização sem onerar de imediato o Tesouro. O tema era extremamente controverso e o governo encontrou uma renhida oposição. Contudo, mais tarde a fórmula viria a ser consagrada, tendo sido inclusive incorporada à Constituição de 1988.

Outra questão polêmica que seria enfrentada diz respeito à superação do problema criado por dispositivo da legislação do trabalho que assegurava estabilidade no emprego após dez anos de permanência no posto. A solução encontrada (criação do FGTS) revelou-se amplamente bem sucedida, mas encontrou forte resistência de parte do empresariado industrial. Também no campo criou oposição. Além da reforma agrária, na medida em que os proprietários discordavam da forma de pagamento das desapropriações, o governo promoveu uma ampla erradicação de cafezais de baixa produtividade. Objetivava-se eliminar os vultosos estoques em mãos do governo que, por sua vez, acabavam contribuindo para aviltar o preço do produto. Embora os fazendeiros tivessem resistido, a iniciativa promoveu a mais ampla diversificação, sendo o marco inicial constitutivo do agronegócio.

A prorrogação de seu mandato incompatibilizou Castelo Branco com a sua principal base de apoio parlamentar: a União Democrática Nacional, certa que estava de que elegeria Carlos Lacerda presidente da República nas eleições diretas que deveriam ocorrer em 1965. A cassação os direitos políticos de Juscelino Kubitschek seria outro erro grosseiro cometido pelos militares. As eleições presidenciais diretas encontravam grande receptividade no País. Assim, além da indisposição com as chamadas classes produtoras e também com os trabalhadores, graças à imposição de uma rígida formula de aumentos salariais, com as medidas antes enumeradas construíram o próprio isolamento político.

Por fim, fracassou o projeto acalentado por Castelo Branco de transmitir o posto a um civil, com vistas ao que dotou o País de uma nova Constituição, em 1967. Esperava que essas duas iniciativas poriam fim às situações de exceção. O ministro da Guerra, Costa e Silva, impôs-se como candidato e o Congresso submeteu-se à imposição, elegendo-o para substituir Castelo. Empossado em março de 1967, Costa e Silva não terminaria o mandato. Enfrentando uma vigorosa oposição no País, com manifestações de rua cada vez mais expressivas, enfermo e incapacitado de governar, acabaria contribuindo para transformar o regime militar numa feroz ditadura, o que, apesar das muitas medidas de exceção, Castelo Branco lograra evitar.

Com o passar do tempo, começou-se a fazer-lhe justiça.

A magnitude da modernização institucional efetivada no seu governo seria amplamente documentada no segundo volume da biografia que lhe dedicou John W. Foster Dulles (“Castelo Branco, o Presidente Reformador”, Editora José Olimpio, 1983).

Quanto à sua contribuição no sentido por fim à ingerência militar na política, seria destacada na obra “O caminho da profissionalização das Forças Armadas”, do brigadeiro Murillo Santos (Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, 1991). Toma por base a tese de Samuel Huntington (1927-2008), segundo a qual a ingerência militar na política é indicativo de baixos níveis de profissionalização, fundamentada na obra “The soldier and the State” (1957). Segundo esse autor, em sucessivas oportunidades - conforme se pode verificar dos textos e documentos que produziu, reunidos em livro editado pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército, em 1968 - distinguiu a mentalidade profissional (segundo afirmava “sedimentada na defesa do Brasil e de suas instituições”) do que denominou de “mentalidade miliciana” que, segundo escreveu, “dá margem ao surgimento da tendência da política partidária em se servir dos militares e a destes em se envolverem nas questões partidárias”.

Afirma Murillo Santos: “Foi, portanto, com o propósito de fortalecer a mentalidade profissional e fechar uma das portas de acesso da mentalidade miliciana que promoveu, na Constituição de 1967, a redução para apenas dois anos o tempo que o militar da ativa pode ficar afastado das fileiras, estabelecendo, também, o afastamento dos que escolhem o exercício de funções eletivas” (edição citada, pág. 135). O tempo de permanência na ativa, no último posto da carreira (o generalato), também seria reduzido.

Castelo Branco faleceu tragicamente poucos meses depois de haver se afastado da presidência. No dia 18 de julho de 1967, dirigindo-se a Fortaleza, de volta à visita de fazenda de parentes, o pequeno avião que o transportava colidiu com um caça da base aérea daquela capital.