Pesquisar

Taxonomy - Destaques da home

O Brasil está doente, mas tem cura

Ex-vice-governador do Amazonas, o engenheiro Samuel Hanan diz que ainda é possível salvar o País, mas só com medidas duras

Samuel Hanan, ex-vice-governador do Amazonas, engenheiro especializado em economia e colaborador do Espaço Democrático Edição Scriptum O Brasil está doente. Sofre de doenças múltiplas, todas de ordem ética, moral, política, institucional e comportamental. No entanto, não padece de nenhum mal de ordem financeira e ainda não apresenta quadro de metástase. Para compreender como o gigante chegou a esse ponto, é preciso olhar para trás e analisar o passado não muito distante. Nos últimos 35 anos, o país elegeu democraticamente, pelo voto popular, cinco presidentes da República. Dois deles, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff, sofreram impeachment por corrupção ou improbidade. Nesse período, o país teve também dois presidentes (Collor e Luiz Inácio Lula da Silva) investigados, denunciados, condenados e presos. Um vice-presidente, Michel Temer, alçado à Presidência pelo impeachment de Dilma Rousseff, foi detido para prestar depoimento na Polícia Federal, e o último presidente da República, Jair Bolsonaro, foi investigado, denunciado, tornado inelegível e responde a processo no Supremo Tribunal Federal, com possibilidade de ser preso. Dos seis presidentes empossados nos últimos 35 anos, apenas dois, Itamar Franco – que assumiu com o afastamento de Collor -e Fernando Henrique Cardoso – que governou por dois mandatos consecutivos -, não tiveram problemas com a Justiça. O problema se repetiu no Legislativo, pois três ex-presidentes da Câmara dos Deputados foram presos, todos envolvidos com casos de corrupção: Eduardo Cunha, João Paulo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Um quarto, José Genoino, foi condenado e preso em razão do escândalo do Mensalão, embora sem relação à sua atividade como presidente da Câmara, mas como deputado, e depois teve a pena extinta. Nessas três décadas e meia o Brasil foi comandado por políticos de quatro partidos diferentes, de distintos espectros ideológicos: PT, PSDB, PMDB e PL. Com os dois primeiros mandatos de Lula e o terceiro em andamento (10,5 anos) e com o mandato e meio de Dilma (5,7 anos), o PT acumula o mais longo período de governo, 16 anos até agora, o correspondente a 47,5% desse período histórico. O segundo partido com mais tempo no poder é o PSDB (22,88% do total), com os dois governos de FHC. Já o PMDB governou o país por 4,4 anos, sendo dois anos com Itamar Franco e 2,4 anos com Michel Temer, ambos complementando o mandato por afastamento dos presidentes. E o PL governou por quatro anos, no único mandato de Jair Bolsonaro. As últimas eleições, em 2022, confirmaram o quadro de um Brasil dividido e registraram amplo protesto dos eleitores. No segundo turno, o vencedor, Lula, teve 38,08% dos votos; o perdedor, Bolsonaro, recebeu 36,74%, e abstenção, votos brancos e nulos somaram 25,18% (isto é, mais de um entre quatro brasileiros mostrou não querer nenhum dos candidatos). Para além disso – e do que a população consegue enxergar -, há uma crise velada entre os poderes. A Constituição diz que os três poderes da República – Executivo, Legislativo e Judiciário – são autônomos e independentes, porém os fatos atuais sugerem desrespeito a esse preceito. Competências vêm sendo questionadas e apontadas como interferências entre eles. O descrédito da população na classe política não é sem motivo. A falta de comprometimento com a verdade vem sendo a tônica no comportamento de muitos dos nossos líderes políticos, incluindo chefes dos poderes. Durante as campanhas eleitorais, as promessas são infinitas, mesmo aquelas sabidamente impossíveis de serem cumpridas, e, apesar disso, repetidas desavergonhadamente. Merece reflexão o pensamento do economista e filósofo político norte-americano Thomas Sowell: “O fato de tantos políticos bem-sucedidos serem mentirosos e descarados não é apenas uma reflexão sobre eles, é também uma reflexão para nós. Quando as pessoas querem o impossível, apenas os mentirosos podem satisfazê-los”. Isso diz muito sobre a sociedade brasileira. Nas campanhas presidenciais tornou-se comum os candidatos, na propaganda do Horário Eleitoral Gratuito e nos debates na televisão, fazerem muitas promessas. Nada incomum também o vencedor, durante o mandato, ignorar quase integralmente o que foi dito na campanha, sem constrangimento. Tudo fica mais grave porque grande parte da imprensa não noticia e não cobra, deixando o governante em posição muito confortável. Pode parecer exagero, mas não é. Entre as clássicas promessas não cumpridas está o compromisso de unir o Brasil e governar para todos os brasileiros. O que se vê, anos após a posse, é o aprofundamento da divisão do país, inclusive com incentivos ao comportamento de ódio. Outro exemplo é o posicionamento contra a reeleição, dito em palanque, porém desmentido na prática. Poucos meses depois de empossado, o eleito muda o discurso, sob a justificativa de que não pode permitir que a direita ou a esquerda volte ao poder e destrua tudo o que foi feito. Assim, há 28 anos o Brasil mantém o instituto da reeleição, instrumento que contamina qualquer mandato. Os candidatos também prometem não aumentar impostos ou criar novos tributos. Eles garantem que os recursos existentes sejam suficientes e creditam a situação à má gestão e incompetência do gestor anterior. No entanto, depois da posse os gastos do governo são aumentados e mantêm-se ou se acrescem privilégios como forma de governar e garantir apoios para a reeleição. Com déficits maiores, a saída mais fácil é aumentar impostos, medida muitas vezes acompanhada de novos tributos. A conta, é claro, será paga pela população. O Brasil terá maior alíquota mundial de tributos sobre o consumo de bens e mercadorias, mas o apetite é insaciável. Recentemente, novos tributos foram criados sob a forma de impostos seletivos (impostos do bem) e a carga tributária sofreu aumento superior a 2 pontos percentuais, garantindo mais de R$ 240 bilhões por ano. A justificativa, agora, foi que é necessário tributar os ricos, os super-ricos e o pessoal da Faria Lima (personificação do mercado financeiro). Agora, surge nova denominação – ‘o pessoal da cobertura’ - alimentando ainda mais a divisão do país, o discurso de pobres versus ricos. O governo atual alardeia não ter sido eleito para governar para os ricos, e sim para reduzir a fome, a pobreza e melhorar a qualidade de vida dos 50% mais pobres. Justifica que os ricos recebem benefícios fiscais (gastos tributários da União) de R$ 800 bilhões/ano, lançados como “investimento”, enquanto o valor do Bolsa Família – total de R$ 180 bilhões – fica na rubrica de “despesas” e precisa ser cortado para reduzir o déficit fiscal. Coincidência ou não, o presidente da República não revela a fonte dos R$ 800 bilhões em renúncias fiscais. A Secretaria da Receita Federal, por sua vez, aponta que corresponde a 5% do PIB, o que corresponderia a R$ 600 bilhões. A diferença, não se sabe. Tampouco diz quais presidentes concederam mais benefícios fiscais, ou no seu linguajar, deram aos mais ricos e super-ricos. Mas isso os dados históricos registram. Os gastos tributários correspondiam a 1,47% do PIB ao final do governo de Fernando Henrique, em 2002. Quando Lula transmitiu a faixa para Dilma Rousseff, em 2010, esse valor representava 3,33% do PIB, ou seja, aumento de 1,86 ponto percentual, o equivalente a R$225 bilhões/ano. Ao final do governo Dilma, havia crescido mais 1 ponto percentual, correspondendo a 4,33% do PIB. No governo Bolsonaro o acréscimo foi de 0,32 p.p., fechando em 4,65% do PIB e, nesses dois anos do terceiro mandato do presidente Lula, houve crescimento de 0,35 p.p., com o montante representando 5% do PIB. O maior percentual histórico, portanto, foi registrado no atual governo. É fato também que a carga tributária no Brasil teve aumento brutal a partir da instituição da reeleição para os cargos do Executivo. Em 1997, correspondia de 26% a 27% do PIB. Em 2024, já era 27% maior, correspondendo a 34,24% do PIB. Em 2025, deve superar 35,5% do PIB, e o governo quer mais para 2026, buscando dispor de um colchão de cerca de R$ 60 bilhões. Não é difícil imaginar que o objetivo final seja agradar setores já beneficiados – os modernos donatários do poder -, enquanto, em contrapartida, se distribui migalhas eleitorais aos brasileiros menos favorecidos. Benesses de um lado, fracassos sociais de outro. Basta atentar para o mais recente estudo Atlas da Mobilidade Social, o qual mostra que apenas 1,8% das crianças pertencentes às famílias incluídas entres as 50% mais pobres do país têm chance de obter ascensão social e, quando adultas, se colocarem entre os 10% mais ricos. O comprometimento do futuro de uma geração está anunciado, pois o levantamento também aponta que dois terços (66,6%) dessas crianças provavelmente permanecerão entre os 50% dos brasileiros mais pobres, na fase adulta. A perspectiva não é nada boa quando se analisa o presente. O modelo de governo de coalizão naufragou. Transformou-se em um governo de cooptação, contaminado pela política do “é dando que se recebe”, e praticamente refém de um Congresso cada vez mais corporativo e alheio aos interesses verdadeiramente republicanos. O Brasil é hoje um país doente. Por sorte, o mal ainda não contaminou todo o organismo institucional a ponto de levar à falência irreversível. A salvação ainda é possível, porém para evitar o pior há a necessidade de se recorrer, com urgência, a remédios que desagradam grande parte da classe política e governantes, a começar pelo fim da reeleição, imprescritibilidade dos crimes contra a administração pública, redução dos privilégios dos donos do poder e a revisão dos insuportáveis e inaceitáveis gastos tributários da união de 5% do PIB para no máximo 2%, redução que liberaria cerca de R$ 360 bilhões/ano para mitigar as brutais e intoleráveis desigualdades regionais e sociais. Medidas paliativas não surtem mais efeito, apenas mascaram os sintomas. Tem-se o diagnóstico. Falta o tratamento. Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another linkEnvelhecimento da população impulsiona novas ações em defesa dos idosos

Projeção do IBGE aponta que em 45 anos o Brasil deverá ter mais de 75 milhões de habitantes com mais de 60 anos

Agência Senado

Edição Scriptum

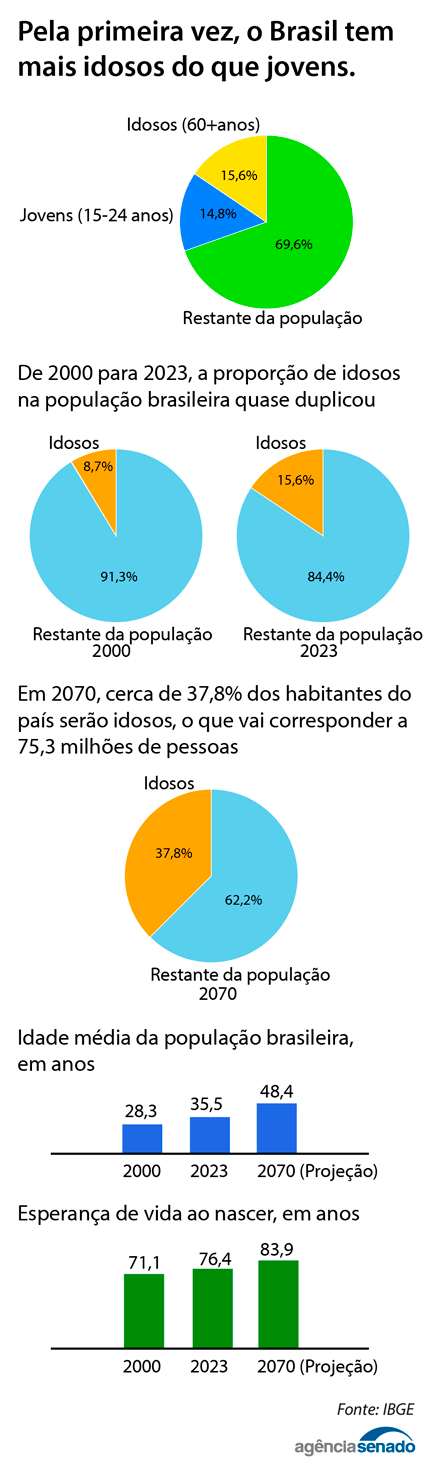

Daqui a 45 anos, os brasileiros com mais de 60 anos deverão corresponder a cerca de 37,8% da população do País, ou 75,3 milhões de pessoas idosas. Essa projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) alerta que não há muito tempo para o Brasil adaptar suas políticas públicas ao envelhecimento acelerado da população. A Europa pode fazer isso em mais de um século. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil já é a sexta nação com o maior número de idosos no mundo.

De olho nesse cenário, o Senado tem se preocupado em propor e aprovar projetos voltados à população idosa. No primeiro semestre, uma série de projetos foi votada, incluindo uma proposta de emenda à Constituição que autoriza Estados e o Distrito Federal a instituírem normas complementares sobre o tema (PEC 81/2015). Em novembro do ano passado, foi criada a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa Idosa, com duas senadoras na condução: Damares Alves (Republicanos-DF) na presidência e Margareth Buzetti (PSD-MT) na secretaria-geral.

A preocupação com aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), prejudicados por fraudes superiores a R$ 6 bilhões, sustentou a proposta de uma CPMI. A comissão parlamentar mista de inquérito já pode ser instalada assim que os seus integrantes forem designados e começarem a trabalhar nas averiguações. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que o Executivo espera que esse esforço do Congresso se some às investigações que já estão sendo feitas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

[caption id="attachment_39949" align="aligncenter" width="560"] Idosos em programa de atividade física: brasileiros dessa faixa etária devem ser mais de 75 milhões em 2070[/caption]

Indicadores

O IBGE mostrou que, pela primeira vez, há mais idosos que jovens no Brasil. Essa mudança foi registrada pelo instituto em 2023, quando o percentual da população idosa de 15,6% ultrapassou os 14,8% dos que têm entre 15 e 24 anos. No período de 2000 a 2023, a proporção de idosos (60 anos ou mais) na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%. Em pouco mais de duas décadas a população com 60 anos ou mais passou de 15,2 milhões para 33 milhões de pessoas.

Outro indicador que ilustra a mudança no padrão etário do País é a idade média da população, que era de 28,3 anos em 2000 e subiu para 35,5 anos em 2023. Para 2070, a idade média projetada da população brasileira é 48,4 anos. De acordo com o IBGE, a esperança de vida ao nascer subiu de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023, e deve chegar aos 83,9 anos em 2070. Muitos fatores contribuíram para essas alterações na composição etária do Brasil, desde o processo de industrialização com a atração de trabalhadores para as cidades, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, que colaborou para a queda na fecundidade, até a melhora nas condições de nutrição e saneamento básico, a ampliação do acesso a serviços de saúde e medicamentos, os avanços na ciência e a redução da mortalidade.

Idosos em programa de atividade física: brasileiros dessa faixa etária devem ser mais de 75 milhões em 2070[/caption]

Indicadores

O IBGE mostrou que, pela primeira vez, há mais idosos que jovens no Brasil. Essa mudança foi registrada pelo instituto em 2023, quando o percentual da população idosa de 15,6% ultrapassou os 14,8% dos que têm entre 15 e 24 anos. No período de 2000 a 2023, a proporção de idosos (60 anos ou mais) na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%. Em pouco mais de duas décadas a população com 60 anos ou mais passou de 15,2 milhões para 33 milhões de pessoas.

Outro indicador que ilustra a mudança no padrão etário do País é a idade média da população, que era de 28,3 anos em 2000 e subiu para 35,5 anos em 2023. Para 2070, a idade média projetada da população brasileira é 48,4 anos. De acordo com o IBGE, a esperança de vida ao nascer subiu de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023, e deve chegar aos 83,9 anos em 2070. Muitos fatores contribuíram para essas alterações na composição etária do Brasil, desde o processo de industrialização com a atração de trabalhadores para as cidades, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, que colaborou para a queda na fecundidade, até a melhora nas condições de nutrição e saneamento básico, a ampliação do acesso a serviços de saúde e medicamentos, os avanços na ciência e a redução da mortalidade.

Propostas

A PEC 81/2015, aprovada por unanimidade no plenário em maio, amplia a proteção aos idosos ao estender aos Estados e ao Distrito Federal a competência para criar leis destinadas a essa população. Atualmente, esse poder cabe apenas à União. A matéria está em análise na Câmara dos Deputados.

O autor do texto, senador Wellington Fagundes (PL-MT), disse que a proposta abre caminho para mais investimentos em saúde preventiva, acessibilidade, combate à violência contra os idosos, programas de inclusão digital e apoio familiar.

— É muito urgente fortalecer a autonomia dos Estados e do Distrito Federal e, se possível, dos municípios, para que eles possam criar leis específicas de proteção a toda a população idosa, respeitando as realidades regionais e ampliando o alcance das políticas públicas — afirmou Wellington.

Para o senador, o Parlamento deve se preocupar não só com o cuidado, mas também com o protagonismo da pessoa idosa.

— Precisamos sair da lógica apenas assistencialista e pensar no idoso como cidadão ativo, que tem direito à mobilidade, à cultura, à saúde mental e física e ao respeito.

Wellington também avalia como essencial criar oportunidades de trabalho para a população idosa. Ele afirmou ser necessário aproveitar a experiência deles para aumentar a produtividade do País.

— É nessa linha que o Senado pode e deve ser o motor dessa transformação, promovendo debates, garantindo orçamento e estimulando políticas públicas inovadoras para o envelhecimento saudável.

De acordo com consultores do Senado, um dos pontos favoráveis da proposta é estabelecer uma simetria com relação ao tratamento já conferido pela Constituição Federal a outros grupos vulneráveis, como pessoas com deficiência (PcD), crianças e jovens. Ao incluir os idosos no conjunto de grupos que merecem atenção especial e proteção legal por meio de competência concorrente, a PEC reforça a coerência e o princípio da igualdade presentes no texto constitucional.

[caption id="attachment_39951" align="aligncenter" width="560"]

Propostas

A PEC 81/2015, aprovada por unanimidade no plenário em maio, amplia a proteção aos idosos ao estender aos Estados e ao Distrito Federal a competência para criar leis destinadas a essa população. Atualmente, esse poder cabe apenas à União. A matéria está em análise na Câmara dos Deputados.

O autor do texto, senador Wellington Fagundes (PL-MT), disse que a proposta abre caminho para mais investimentos em saúde preventiva, acessibilidade, combate à violência contra os idosos, programas de inclusão digital e apoio familiar.

— É muito urgente fortalecer a autonomia dos Estados e do Distrito Federal e, se possível, dos municípios, para que eles possam criar leis específicas de proteção a toda a população idosa, respeitando as realidades regionais e ampliando o alcance das políticas públicas — afirmou Wellington.

Para o senador, o Parlamento deve se preocupar não só com o cuidado, mas também com o protagonismo da pessoa idosa.

— Precisamos sair da lógica apenas assistencialista e pensar no idoso como cidadão ativo, que tem direito à mobilidade, à cultura, à saúde mental e física e ao respeito.

Wellington também avalia como essencial criar oportunidades de trabalho para a população idosa. Ele afirmou ser necessário aproveitar a experiência deles para aumentar a produtividade do País.

— É nessa linha que o Senado pode e deve ser o motor dessa transformação, promovendo debates, garantindo orçamento e estimulando políticas públicas inovadoras para o envelhecimento saudável.

De acordo com consultores do Senado, um dos pontos favoráveis da proposta é estabelecer uma simetria com relação ao tratamento já conferido pela Constituição Federal a outros grupos vulneráveis, como pessoas com deficiência (PcD), crianças e jovens. Ao incluir os idosos no conjunto de grupos que merecem atenção especial e proteção legal por meio de competência concorrente, a PEC reforça a coerência e o princípio da igualdade presentes no texto constitucional.

[caption id="attachment_39951" align="aligncenter" width="560"] Wellington Fagundes: projeto assegura autonomia a estados e municípios na criação de políticas públicas para idosos[/caption]

O senador Paulo Paim (PT-RS), autor do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741, de 2003), também chama a atenção para as dificuldades enfrentadas pelos idosos para encontrar espaço no mercado de trabalho. Para Paim, é necessário investir em políticas públicas que promovam a diversidade etária nas empresas e reforçar a importância do conhecimento adquirido por pessoas a partir dos 60 anos.

— Toda forma de preconceito e discriminação deve ser transformada por meio da educação. Respeitar a pessoa idosa é respeitar o futuro de cada um. Uma sociedade que valoriza a pessoa idosa se desenvolve culturalmente e economicamente.

Um projeto do senador Chico Rodrigues (PSB-RR) concede incentivos fiscais com duração de cinco anos a empregadores que contratarem colaboradores com idade igual ou superior a 60 anos (PL 4.890/2019). Aprovado no Senado, o projeto está em análise na Câmara dos Deputados. Ele permite ao empregador deduzir dos 20% de Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento (Lei 8.212, de 1991) o valor de um salário mínimo para cada semestre de contrato de trabalho vigente relativo ao empregado contratado que tiver idade igual ou superior a 60 anos.

[caption id="attachment_39952" align="aligncenter" width="560"]

Wellington Fagundes: projeto assegura autonomia a estados e municípios na criação de políticas públicas para idosos[/caption]

O senador Paulo Paim (PT-RS), autor do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741, de 2003), também chama a atenção para as dificuldades enfrentadas pelos idosos para encontrar espaço no mercado de trabalho. Para Paim, é necessário investir em políticas públicas que promovam a diversidade etária nas empresas e reforçar a importância do conhecimento adquirido por pessoas a partir dos 60 anos.

— Toda forma de preconceito e discriminação deve ser transformada por meio da educação. Respeitar a pessoa idosa é respeitar o futuro de cada um. Uma sociedade que valoriza a pessoa idosa se desenvolve culturalmente e economicamente.

Um projeto do senador Chico Rodrigues (PSB-RR) concede incentivos fiscais com duração de cinco anos a empregadores que contratarem colaboradores com idade igual ou superior a 60 anos (PL 4.890/2019). Aprovado no Senado, o projeto está em análise na Câmara dos Deputados. Ele permite ao empregador deduzir dos 20% de Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento (Lei 8.212, de 1991) o valor de um salário mínimo para cada semestre de contrato de trabalho vigente relativo ao empregado contratado que tiver idade igual ou superior a 60 anos.

[caption id="attachment_39952" align="aligncenter" width="560"] Projeto de Chico Rodrigues incentiva a contratação de pessoas com mais de 60 anos Geraldo[/caption]

Fraudes

O Senado tem dado atenção especial às constantes tentativas de golpes financeiros direcionadas a esse grupo. Com o objetivo de enfrentar esse problema, o senador Paim apresentou um projeto que torna obrigatória a assinatura física em contratos de empréstimo firmados por idosos (PL 74/2023). A proposta visa proteger esse público contra fraudes e assegurar que estejam plenamente cientes dos termos acordados. O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

A proposta também prevê a aplicação de multas às instituições financeiras que descumprirem a regra. Ela vale para contratos, serviços ou produtos da modalidade de consignação, como empréstimos, financiamentos, arrendamentos, hipotecas, aplicações financeiras, retiradas de dinheiro, investimentos duvidosos ou qualquer outro tipo de operação que possua natureza de crédito consignado.

— O objetivo principal é proteger essa parcela da população vulnerável da nossa sociedade contra a ação de grupos criminosos que agem com extrema crueldade e desumanidade, inclusive familiares [das vítimas].

Segundo Paim, auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que mais de 35 mil reclamações sobre empréstimos consignados foram registradas apenas em 2023.

— É urgente confiscar os bens dos envolvidos e cobrar a devolução imediata dos valores descontados de forma indevida — disse Paim.

[caption id="attachment_39953" align="aligncenter" width="560"]

Projeto de Chico Rodrigues incentiva a contratação de pessoas com mais de 60 anos Geraldo[/caption]

Fraudes

O Senado tem dado atenção especial às constantes tentativas de golpes financeiros direcionadas a esse grupo. Com o objetivo de enfrentar esse problema, o senador Paim apresentou um projeto que torna obrigatória a assinatura física em contratos de empréstimo firmados por idosos (PL 74/2023). A proposta visa proteger esse público contra fraudes e assegurar que estejam plenamente cientes dos termos acordados. O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

A proposta também prevê a aplicação de multas às instituições financeiras que descumprirem a regra. Ela vale para contratos, serviços ou produtos da modalidade de consignação, como empréstimos, financiamentos, arrendamentos, hipotecas, aplicações financeiras, retiradas de dinheiro, investimentos duvidosos ou qualquer outro tipo de operação que possua natureza de crédito consignado.

— O objetivo principal é proteger essa parcela da população vulnerável da nossa sociedade contra a ação de grupos criminosos que agem com extrema crueldade e desumanidade, inclusive familiares [das vítimas].

Segundo Paim, auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que mais de 35 mil reclamações sobre empréstimos consignados foram registradas apenas em 2023.

— É urgente confiscar os bens dos envolvidos e cobrar a devolução imediata dos valores descontados de forma indevida — disse Paim.

[caption id="attachment_39953" align="aligncenter" width="560"] Paulo Paim: preocupação com golpes financeiros contra a população idosa[/caption]

O senador destacou que o envelhecimento traz desafios, como a pressão sobre os sistemas de saúde e previdência, aumentando a demanda por cuidados de longo prazo e tratamentos especializados. Paim também defende a Previdência Social, afirmando que o benefício é um pilar essencial do Estado e do bem-estar da população.

— Defendo uma Previdência Social como política pública essencial. Sem os benefícios, 42% da população estaria abaixo da linha da pobreza. Os repasses garantem uma rede de proteção que atinge não só aposentados e pensionistas, mas também, indiretamente, familiares e dependentes, sendo um dos principais instrumentos de combate à desigualdade no País. Isso significa que 30,5 milhões de pessoas, graças à nossa previdência, não estão em [condições] de miséria absoluta.

CPMI do INSS

O requerimento para a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar descontos ilegais nas folhas de benefício de segurados do INSS foi lido durante a sessão do Congresso Nacional na terça (17). O pedido de investigação foi apresentado pela senadora Damares e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT), com as assinaturas de 223 deputados e de 36 senadores.

O grupo deve ser formado por 15 deputados e 15 senadores titulares, com o mesmo número de suplentes. O prazo de funcionamento previsto é de 180 dias. A partir de agora, as bancadas e os blocos partidários precisam indicar os membros que farão parte da CPMI para que o colegiado possa ser instalado e comece os trabalhos.

Em maio, os senadores cobraram esclarecimentos sobre as fraudes e o andamento das investigações. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) recebeu o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, para tratar do assunto.

Os parlamentares foram unânimes em manifestar indignação contra o crime praticado pelas associações denunciadas e exigiram respeito às vítimas, transparência nas investigações, responsabilizar os culpados e agilidade no ressarcimento do dinheiro roubado. Também pediram que os mecanismos de segurança no INSS sejam reforçados para evitar novas fraudes.

[caption id="attachment_39954" align="aligncenter" width="560"]

Paulo Paim: preocupação com golpes financeiros contra a população idosa[/caption]

O senador destacou que o envelhecimento traz desafios, como a pressão sobre os sistemas de saúde e previdência, aumentando a demanda por cuidados de longo prazo e tratamentos especializados. Paim também defende a Previdência Social, afirmando que o benefício é um pilar essencial do Estado e do bem-estar da população.

— Defendo uma Previdência Social como política pública essencial. Sem os benefícios, 42% da população estaria abaixo da linha da pobreza. Os repasses garantem uma rede de proteção que atinge não só aposentados e pensionistas, mas também, indiretamente, familiares e dependentes, sendo um dos principais instrumentos de combate à desigualdade no País. Isso significa que 30,5 milhões de pessoas, graças à nossa previdência, não estão em [condições] de miséria absoluta.

CPMI do INSS

O requerimento para a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar descontos ilegais nas folhas de benefício de segurados do INSS foi lido durante a sessão do Congresso Nacional na terça (17). O pedido de investigação foi apresentado pela senadora Damares e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT), com as assinaturas de 223 deputados e de 36 senadores.

O grupo deve ser formado por 15 deputados e 15 senadores titulares, com o mesmo número de suplentes. O prazo de funcionamento previsto é de 180 dias. A partir de agora, as bancadas e os blocos partidários precisam indicar os membros que farão parte da CPMI para que o colegiado possa ser instalado e comece os trabalhos.

Em maio, os senadores cobraram esclarecimentos sobre as fraudes e o andamento das investigações. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) recebeu o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, para tratar do assunto.

Os parlamentares foram unânimes em manifestar indignação contra o crime praticado pelas associações denunciadas e exigiram respeito às vítimas, transparência nas investigações, responsabilizar os culpados e agilidade no ressarcimento do dinheiro roubado. Também pediram que os mecanismos de segurança no INSS sejam reforçados para evitar novas fraudes.

[caption id="attachment_39954" align="aligncenter" width="560"] Ministro da Previdência, Wolney Queiroz Maciel (à dir.), em audiência no Senado, conduzida pelo senador Dr. Hiran[/caption]

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa Idosa também se manifestou sobre as fraudes. Em nota, o colegiado expressou preocupação com a ação ajuizada pelo governo no Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de frear os processos movidos por segurados prejudicados. Para a Frente, o pedido fere a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que garante a qualquer pessoa o direito de recorrer a um juiz ou tribunal competente para proteger seus direitos fundamentais.

“Tal medida dará conforto ao governo, mas em outra ponta vai penalizar o idoso que busca direito ao ressarcimento e reparação por dano moral, além de outros direitos, e o deixa sem alternativa além de aceitar uma eventual proposta apresentada em âmbito administrativo e pode atrasar o ressarcimento. Diante deste cenário, e como representantes das pessoas idosas no Congresso Nacional, reivindicamos a desistência por parte do governo dessa iniciativa e, em outra parte, que o STF não dê razão a tal pedido”, registra a nota.

A Frente Parlamentar, presidida por Damares, tem como finalidade ouvir a sociedade e propor medidas para promover a qualidade de vida das pessoas idosas. O plano de trabalho prevê a avaliação da atuação do Estado em relação à população idosa, conforme a Política Nacional do Idoso; a criação de formas institucionalizadas para articular e integrar as iniciativas e atividades da Frente com as ações do governo, de órgãos de classe e de entidades da sociedade civil; além da promoção de debates com especialistas e representantes sobre temas de interesse específico da pessoa idosa.

[caption id="attachment_39955" align="aligncenter" width="560"]

Ministro da Previdência, Wolney Queiroz Maciel (à dir.), em audiência no Senado, conduzida pelo senador Dr. Hiran[/caption]

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa Idosa também se manifestou sobre as fraudes. Em nota, o colegiado expressou preocupação com a ação ajuizada pelo governo no Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de frear os processos movidos por segurados prejudicados. Para a Frente, o pedido fere a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que garante a qualquer pessoa o direito de recorrer a um juiz ou tribunal competente para proteger seus direitos fundamentais.

“Tal medida dará conforto ao governo, mas em outra ponta vai penalizar o idoso que busca direito ao ressarcimento e reparação por dano moral, além de outros direitos, e o deixa sem alternativa além de aceitar uma eventual proposta apresentada em âmbito administrativo e pode atrasar o ressarcimento. Diante deste cenário, e como representantes das pessoas idosas no Congresso Nacional, reivindicamos a desistência por parte do governo dessa iniciativa e, em outra parte, que o STF não dê razão a tal pedido”, registra a nota.

A Frente Parlamentar, presidida por Damares, tem como finalidade ouvir a sociedade e propor medidas para promover a qualidade de vida das pessoas idosas. O plano de trabalho prevê a avaliação da atuação do Estado em relação à população idosa, conforme a Política Nacional do Idoso; a criação de formas institucionalizadas para articular e integrar as iniciativas e atividades da Frente com as ações do governo, de órgãos de classe e de entidades da sociedade civil; além da promoção de debates com especialistas e representantes sobre temas de interesse específico da pessoa idosa.

[caption id="attachment_39955" align="aligncenter" width="560"] Senadoras Damares Alves ( à esq.) e Margareth Buzetti (à dir.) na reunião de instalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa Idosa[/caption]

Punição

Para o senador Carlos Viana (Podemos-MG), é preciso responsabilizar as pessoas que cometem crimes contra os idosos. O parlamentar foi relator de uma proposta que aumenta as penas para os crimes de abandono de incapaz, maus-tratos e exposição a perigo à saúde e à integridade física ou psíquica do idoso (PL 4.626/2020). Já aprovado na Câmara e no Senado, o texto aguarda a sanção presidencial.

— Nós precisamos ter responsabilidade. O Brasil tem muitos direitos, mas também temos que ter muitas obrigações. E uma delas é cuidar dos idosos. Deixar crianças, ou mesmo mais velhos, em situação de exposição e de perigo, tem que ser algo punido pela lei, para que a gente evite casos graves.

Viana ressaltou que o País ainda não está preparado para lidar com o aumento no número de idosos. Segundo o senador, o Sistema Único de Saúde (SUS) não conta com um programa específico e bem estruturado para atender o tamanho da população com mais de 60 anos. Ele também afirmou que não há um orçamento prevendo que o Brasil vai gastar cada vez mais com a seguridade e necessidades específicas dos idosos, como remédios e tratamentos fisioterápicos.

— Nós temos que acordar para que, nos próximos dez anos, tenhamos um país mais amigável para aqueles que deram sua contribuição e que estão vivendo muito. Nós precisamos pensar em como ter seguridade, como ter um país mais equilibrado no futuro para todos eles — afirmou o senador.

[caption id="attachment_39956" align="aligncenter" width="560"]

Senadoras Damares Alves ( à esq.) e Margareth Buzetti (à dir.) na reunião de instalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa Idosa[/caption]

Punição

Para o senador Carlos Viana (Podemos-MG), é preciso responsabilizar as pessoas que cometem crimes contra os idosos. O parlamentar foi relator de uma proposta que aumenta as penas para os crimes de abandono de incapaz, maus-tratos e exposição a perigo à saúde e à integridade física ou psíquica do idoso (PL 4.626/2020). Já aprovado na Câmara e no Senado, o texto aguarda a sanção presidencial.

— Nós precisamos ter responsabilidade. O Brasil tem muitos direitos, mas também temos que ter muitas obrigações. E uma delas é cuidar dos idosos. Deixar crianças, ou mesmo mais velhos, em situação de exposição e de perigo, tem que ser algo punido pela lei, para que a gente evite casos graves.

Viana ressaltou que o País ainda não está preparado para lidar com o aumento no número de idosos. Segundo o senador, o Sistema Único de Saúde (SUS) não conta com um programa específico e bem estruturado para atender o tamanho da população com mais de 60 anos. Ele também afirmou que não há um orçamento prevendo que o Brasil vai gastar cada vez mais com a seguridade e necessidades específicas dos idosos, como remédios e tratamentos fisioterápicos.

— Nós temos que acordar para que, nos próximos dez anos, tenhamos um país mais amigável para aqueles que deram sua contribuição e que estão vivendo muito. Nós precisamos pensar em como ter seguridade, como ter um país mais equilibrado no futuro para todos eles — afirmou o senador.

[caption id="attachment_39956" align="aligncenter" width="560"] Para Carlos Viana, país não está preparado para lidar com o aumento da população de idosos[/caption]

Proteção

Um projeto de lei que amplia as prerrogativas das autoridades policiais para proteger pessoas idosas em situação de risco está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O PL 4.801/2023, do senador Ciro Nogueira (PP-PI), permite que a autoridade policial adote providências para cessar o risco.

O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa e determina que, ao tomar conhecimento de situação de risco contra a pessoa idosa, a autoridade policial deve adotar as providências cabíveis para cessar o risco, requisitar aos serviços públicos de saúde e assistência social a adoção das diligências necessárias à proteção e à defesa da pessoa idosa, e comunicar o fato ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

Além disso, se constatar que o fato é uma infração penal, o policial deve realizar a instauração de inquérito e notificar o Ministério Público e a autoridade competente. O texto também obriga as entidades de atendimento ao idoso a comunicarem ao Ministério Público e à polícia quando identificarem situação de risco ou infração penal contra a pessoa idosa, e prevê pena de reclusão de seis meses a um ano, além de multa, para quem impedir ou dificultar ato de autoridade policial.

Ciro também apresentou outro projeto para beneficiar a população idosa. O PL 4.798/2023 inclui programas de incentivo ao envelhecimento saudável entre as ações preventivas do SUS. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

A iniciativa quer garantir que o SUS promova campanhas regulares para a adoção de hábitos saudáveis, prevenindo comportamentos — como sedentarismo, má alimentação e tabagismo — que podem levar ao surgimento de doenças crônicas e, consequentemente, ao aumento da demanda por atendimento e à incapacitação para o trabalho.

[caption id="attachment_39957" align="aligncenter" width="560"]

Para Carlos Viana, país não está preparado para lidar com o aumento da população de idosos[/caption]

Proteção

Um projeto de lei que amplia as prerrogativas das autoridades policiais para proteger pessoas idosas em situação de risco está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O PL 4.801/2023, do senador Ciro Nogueira (PP-PI), permite que a autoridade policial adote providências para cessar o risco.

O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa e determina que, ao tomar conhecimento de situação de risco contra a pessoa idosa, a autoridade policial deve adotar as providências cabíveis para cessar o risco, requisitar aos serviços públicos de saúde e assistência social a adoção das diligências necessárias à proteção e à defesa da pessoa idosa, e comunicar o fato ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

Além disso, se constatar que o fato é uma infração penal, o policial deve realizar a instauração de inquérito e notificar o Ministério Público e a autoridade competente. O texto também obriga as entidades de atendimento ao idoso a comunicarem ao Ministério Público e à polícia quando identificarem situação de risco ou infração penal contra a pessoa idosa, e prevê pena de reclusão de seis meses a um ano, além de multa, para quem impedir ou dificultar ato de autoridade policial.

Ciro também apresentou outro projeto para beneficiar a população idosa. O PL 4.798/2023 inclui programas de incentivo ao envelhecimento saudável entre as ações preventivas do SUS. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

A iniciativa quer garantir que o SUS promova campanhas regulares para a adoção de hábitos saudáveis, prevenindo comportamentos — como sedentarismo, má alimentação e tabagismo — que podem levar ao surgimento de doenças crônicas e, consequentemente, ao aumento da demanda por atendimento e à incapacitação para o trabalho.

[caption id="attachment_39957" align="aligncenter" width="560"] Ciro Nogueira apresentou proposta para promover o envelhecimento saudável[/caption]

Outra proposta importante sobre o tema é a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, de 2015. Ela foi assinada pelos membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) para promover, proteger e assegurar a plena inclusão, integração e participação da pessoa idosa na sociedade. Como é um tratado internacional, o Congresso Nacional ainda precisa ratificá-lo para que entre em vigor no Brasil. O texto está tramitando Câmara, na forma do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 863/2017, e virá para o Senado em caso de aprovação.

Legislação

O Brasil já conta com leis que tratam especificamente das pessoas idosas.

1994 – Lei 8.842

Instituiu a Política Nacional do Idoso, com a criação do Conselho Nacional do Idoso. O principal objetivo da política é assegurar os direitos sociais do idoso, com a criação de condições para a promoção da autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

2000 – Lei 10.048

Estabeleceu atendimento prioritário às pessoas com deficiência física, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras, logradouros, sanitários públicos e veículos de transporte coletivo.

2003 – Lei 10.741

Criou o Estatuto da Pessoa Idosa, que está prestes a completar 22 anos, assegurando que os direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos fossem regulados.

2007 – Lei 11.551

Instituiu o Programa Disque Idoso, destinado a atender denúncias de maus-tratos e violência contra as pessoas idosas.

2017 – Lei 13.466

Inclui no texto do Estatuto da Pessoa Idosa a garantia de prioridade máxima aos cidadãos com mais de 80 anos em relação aos demais idosos.

2024 – Lei 14.878

Foi sancionada a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências. A norma estabelece as diretrizes da política de enfrentamento, como a capacitação dos profissionais de saúde para a prevenção, identificação e atendimento das demências e a integração dos serviços existentes.

2024 – Lei 15.069

Estabelece a Política Nacional de Cuidados. A lei prevê a garantia do direito ao cuidado e estabelece a corresponsabilidade social entre Estado, família, setor privado e sociedade civil. Entre os principais objetivos da lei está a integração de políticas públicas nas áreas de saúde, assistência social, trabalho, educação e direitos humanos, com a intenção de garantir acesso de qualidade ao cuidado.

Ciro Nogueira apresentou proposta para promover o envelhecimento saudável[/caption]

Outra proposta importante sobre o tema é a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, de 2015. Ela foi assinada pelos membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) para promover, proteger e assegurar a plena inclusão, integração e participação da pessoa idosa na sociedade. Como é um tratado internacional, o Congresso Nacional ainda precisa ratificá-lo para que entre em vigor no Brasil. O texto está tramitando Câmara, na forma do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 863/2017, e virá para o Senado em caso de aprovação.

Legislação

O Brasil já conta com leis que tratam especificamente das pessoas idosas.

1994 – Lei 8.842

Instituiu a Política Nacional do Idoso, com a criação do Conselho Nacional do Idoso. O principal objetivo da política é assegurar os direitos sociais do idoso, com a criação de condições para a promoção da autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

2000 – Lei 10.048

Estabeleceu atendimento prioritário às pessoas com deficiência física, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras, logradouros, sanitários públicos e veículos de transporte coletivo.

2003 – Lei 10.741

Criou o Estatuto da Pessoa Idosa, que está prestes a completar 22 anos, assegurando que os direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos fossem regulados.

2007 – Lei 11.551

Instituiu o Programa Disque Idoso, destinado a atender denúncias de maus-tratos e violência contra as pessoas idosas.

2017 – Lei 13.466

Inclui no texto do Estatuto da Pessoa Idosa a garantia de prioridade máxima aos cidadãos com mais de 80 anos em relação aos demais idosos.

2024 – Lei 14.878

Foi sancionada a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências. A norma estabelece as diretrizes da política de enfrentamento, como a capacitação dos profissionais de saúde para a prevenção, identificação e atendimento das demências e a integração dos serviços existentes.

2024 – Lei 15.069

Estabelece a Política Nacional de Cuidados. A lei prevê a garantia do direito ao cuidado e estabelece a corresponsabilidade social entre Estado, família, setor privado e sociedade civil. Entre os principais objetivos da lei está a integração de políticas públicas nas áreas de saúde, assistência social, trabalho, educação e direitos humanos, com a intenção de garantir acesso de qualidade ao cuidado.

Flexibilizar a Lei Cidade Limpa exige debate com a sociedade

Roberto Mateus Ordine, presidente da Associação Comercial de São Paulo, comenta a aprovação, pela Câmara de São Paulo, da flexibilização da lei que combateu a poluição visual na cidade

Roberto Mateus Ordine, advogado e presidente da Associação Comercial de São Paulo Edição Scriptum Praticada em São Paulo durante o governo do ex-prefeito Gilberto Kassab (2006-2012), a Lei Cidade Limpa (Lei nº 14.223/2006), foi motivo de muita polêmica à época e dividiu opiniões. Sua proposta consistia em “despoluir” visualmente a maior cidade da América Latina. Afinal, em uma cidade como São Paulo, o excesso de propagandas nas vias públicas atrapalhava a visualização das placas de sinalização, além, é claro, de deixar a cidade com um aspecto de sujeira. Lá se vão quase 20 anos da implementação da lei e os impactos trazidos por ela são até hoje muito positivos. Cerca de 15 mil outdoors foram removidos da cidade. Entretanto, meu questionamento é: se, em duas décadas de lei, os resultados foram positivos para a cidade, qual motivo real de flexibilizar a Lei Cidade Limpa agora? Mexer em time que está ganhando não faz sentido. Recentemente, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou proposta preliminar que visa permitir a exibição de propagandas em até 70% em espaços públicos e prédios históricos, além de outras demandas, incluindo a flexibilização de propagandas pela cidade. De acordo com a proposta criada pelo vereador Rubinho Nunes (União), a ideia é transformar áreas como a avenida Paulista e a Santa Efigênia em um modelo parecido com a Times Square, de Nova York. Durante a gestão do ex-prefeito João Doria, algumas mudanças na lei haviam sido feitas, como a regulamentação de painéis publicitários de até 20 metros quadrados nas marginais Pinheiros e Tietê. E ainda há a questão da fiscalização, que não é efetiva e abre espaço para as empresas que desrespeitam a lei. A meu ver, em meio às novas tecnologias de painéis de led, é possível, sim, exibir, sem exageros, algumas propagandas em lugares estratégicos da cidade. Embora essa flexibilização precise ser realizada de forma cautelosa, prédios históricos são um patrimônio da cidade e não devem ser incluídos nesse contexto. Mesmo sendo uma cidade “cinzenta”, São Paulo tem sua beleza expressa em imponentes prédios, avenidas e viadutos. Se realmente flexibilizada e voltar a inserir propagandas nesses espaços, a lei vai retroceder todo o trabalho construído e consolidado da Lei Cidade Limpa nesses quase 20 anos. Aliás, a cidade não está totalmente sem propagandas espalhadas: pontos de ônibus, alguns prédios e o próprio transporte público continuam sendo espaços disputados para propaganda em painéis digitais ou adesivados, no caso de ônibus, metrô e trem. A opinião pública precisa se manifestar a respeito. Talvez sejam necessárias audiências públicas para discutir o tema e ouvir todos os lados. Tendo um grupo de interessados e especialistas debatendo o assunto, novas ideias podem surgir e, quem sabe, uma proposta seja coerente para os que são a favor e contra a proposta. É um debate que leva tempo e não pode ser apenas votado sem embasamento. A sociedade precisa estar inserida nessa discussão. Também compreendo que para as empresas que atuam nesse segmento a flexibilização seja justa, mas quando olhamos para o lado urbanístico da cidade, temos que considerar muitos fatores antes de bater o martelo em uma decisão como essa. Economicamente falando, sei que o fato de os pequenos comércios não poderem fazer suas propagandas, por falta de verba para ações de marketing, impacta na falta de visibilidade daquela marca, o que pode interferir nos ganhos do estabelecimento. Por outro lado, temos as redes sociais aí para comprovar que existem outros meios de divulgar marca e produto e de forma muito mais acessível. Portanto, acredito que vale um debate sério entre os interessados sobre algumas mudanças que podem ser inseridas na lei de forma que beneficie, por exemplo, os pequenos empresários, que já sofrem para manterem seus negócios em funcionamento e podem “ganhar” com uma abertura na lei para divulgar seu negócio. Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another linkPIB subiu no 1º trimestre, mas este desempenho vai cair

A classe política, em particular o presidente, seu partido e o Congresso, não discutem o problema do crescimento, escreve Roberto Macedo

Roberto Macedo, economista e colaborador do Espaço Democrático

Edição Scriptum

O Produto Interno Bruto (PIB) da economia brasileira subiu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, relativamente ao 4.º trimestre de 2024, segundo o último relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o assunto, divulgado na manhã de sexta-feira passada, dia 30/5. Esse resultado foi muito influenciado pelo crescimento do setor agropecuário, a uma taxa trimestral bem alta, de 12,2%. A soja já representa 50% da produção de grãos. Os serviços de informação e comunicação cresceram 3% e a indústria extrativa, 2,1%. Os serviços de transporte, armazenagem e correio, o setor de construção e a indústria de transformação caíram -0,6%, -0,8% e -1,0%, respectivamente. E oito setores não listados cresceram entre 2,5% e 0,1%, a maioria (cinco) com taxas abaixo de 1%.

Vários desses setores com menores taxas foram também afetados negativamente pelas altas taxas de juros, com a taxa básica historicamente alta e atualmente em 14,75% ao ano, tendo fechado o 1.º trimestre em 14,25%, e segue sem perspectivas de queda, uma vez que a inflação ainda não deu sinais claros de um recuo mais forte. A exemplo de 2023, quando o PIB também cresceu muito e empurrado pelo setor agropecuário no 1.º trimestre, o mais provável é que esse setor tenha também um desempenho negativo nos três trimestres até o fim deste ano. Naquele ano de 2023, seus índices de produção trimestral do mesmo setor, fazendo 1995=100, foram 359, 323, 248 e 156 do 1.º ao 4.º trimestre do ano, respectivamente, conforme o mesmo levantamento do IBGE.

Do lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 1%; o do governo, 0,1%; e a Formação Bruta de Capital Fixo, os investimentos, subiram 3,1%, este um bom resultado, mas, sendo um resultado trimestral, contribuiu menos para a taxa anual de investimento, que passou de 16,7% no 1.º trimestre de 2024 para 17,8% no 1.º trimestre de 2025, permanecendo, assim, ainda baixa, pois deveria ser de pelo menos 20% e, idealmente, próxima de 25% do PIB. Ademais, as exportações cresceram 2,9% no trimestre, mas as importações cresceram 5,9%, estes dois resultados enfraquecendo o PIB.

Ou seja, bom mesmo foi o resultado do agronegócio, mas ele é sazonal e deve cair no resto do ano. Neste contexto, o Boletim Focus, que levanta as expectativas de analistas do mercado financeiro sobre esse e outros assuntos, na sua edição da mesma sexta-feira, publicada na segunda-feira seguinte, reduziu sua previsão do PIB de 2,14% para 2,13%, numa variação insignificante, mas na semana anterior já havia aumentado de 2,00% para 2,14%, pois já se sabia da vinda de um alto produto agrícola no 1.º trimestre. Para 2026, está prevendo 1,8%, e 2,0% nos dois anos seguintes. Essa desaceleração do PIB, embora tida como mais provável, não é uma unanimidade.

No plano internacional, há também as incertezas trazidas pelas tarifas de importação de Donald Trump. Um de seus últimos movimentos ousados foi aumentar as tarifas sobre o ferro e o aço de 25% para 50%, o que prejudicará muito o Brasil, que é um dos maiores exportadores desses produtos para os EUA.

Outro elemento de muita incerteza no horizonte é a situação política do presidente Lula. Sua abalada capacidade de transitar no Congresso Nacional medidas de seu interesse, como a elevação do IOF, a redução da conta de luz para os mais pobres, o subsídio ao consumo de gás pelos mesmos e a regulamentação dos trabalhadores de aplicativos. Para complicar, como candidato à reeleição, Lula continua empenhado em gastar mais para ganhar mais voto dos eleitores. Vários desses projetos poderão ser alterados no Congresso, em desacordo com suas conveniências, e ele poderá escolher outros na mesma linha da gastança, num panorama em que o Orçamento federal já está perto de uma situação em que só terá recursos para despesas obrigatórias, de novo prejudicando gastos como os indispensáveis investimentos em infraestrutura, com o que o crescimento econômico continuará sendo prejudicado pela falta de investimentos públicos.

Tenho à minha frente um gráfico das taxas de variação anual do PIB de 1947 a 2024, que mostram que a economia crescia bem mais no período até 1980, com taxas predominando entre 5% e 10%, e a partir daí passou a crescer bem menos, variando entre zero e 5%, e algumas taxas até negativas, em particular na última década. Na minha avaliação, um fator que está por trás das menores taxas pós 1980 é a queda dos investimentos públicos. Em todo o gráfico, percebe-se que o crescimento ocorre em ciclos ou voos de galinha, e na minha percepção e na da maioria do mercado estamos entrando na fase descendente de mais um deles, com a taxa de crescimento caindo de perto de 3% – que já não é muito para as necessidades brasileiras – para próxima de 2%, que é pior ainda.

Minha frustração é que a classe política, em particular o presidente, seu partido e o Congresso, não discutem o problema do crescimento, embora esteja na raiz das decisões que levaram aos menores investimentos públicos.

Artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo em 5 de junho de 2025

Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another link