Pesquisar

Taxonomy - Manchete secundária

Livro mostra como a “Revista do Rádio” marcou a política brasileira nos anos 1950

Publicação foi lançada durante o governo de Getúlio Vargas, quando o rádio se consolidou como principal meio de propaganda governamental

[caption id="attachment_39691" align="aligncenter" width="560"] Obra analisa o papel da Revista do Rádio como espaço de discussão política no Brasil entre os anos de 1948 e 1954.[/caption]

Obra analisa o papel da Revista do Rádio como espaço de discussão política no Brasil entre os anos de 1948 e 1954.[/caption]

Texto Estação do Autor com Jornal da USP

Edição Scriptum

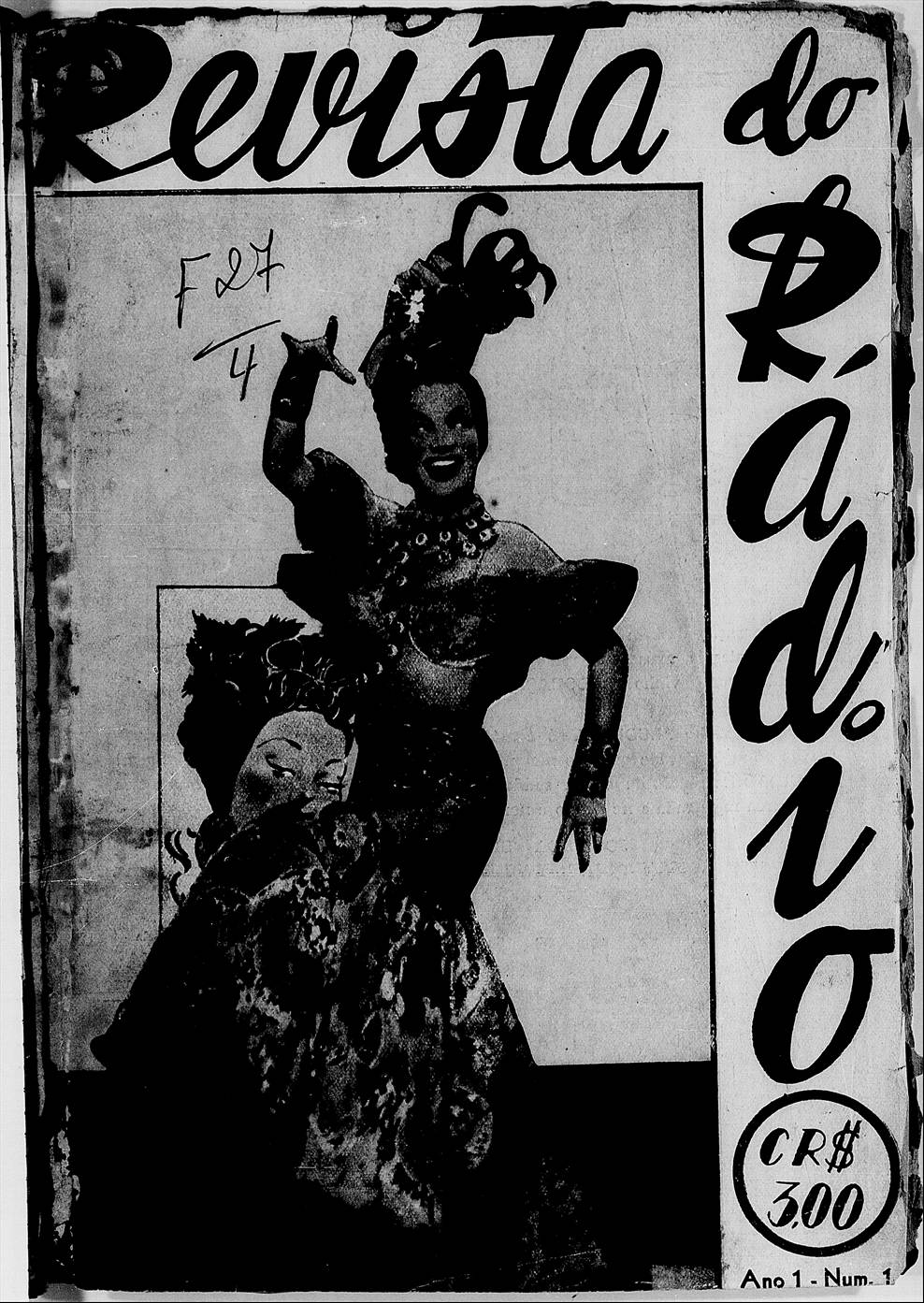

Durante a década de 1950, auge da chamada era de ouro do rádio no Brasil, a Revista do Rádio se destacou como uma das publicações mais lidas do País. Com circulação no Rio de Janeiro até 1970, a revista acompanhava a programação radiofônica, dando espaço a artistas populares como Carmen Miranda e Orlando Silva, mas também atuava na formação da opinião pública num período de transição após o Estado Novo.

Reportagem de Alícia Matsuda no Jornal da USP fala sobre o livro Para Além das Amenidades: Os Debates Políticos da Revista do Rádio (1948-1954), de autoria do pesquisador Maycon Dougllas. A obra é resultado da dissertação de mestrado defendida por ele em 2023, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e analisa o papel da Revista do Rádio como espaço de discussão política no Brasil entre os anos de 1948 e 1954.

Criada em 1948, a Revista do Rádio começou como uma publicação mensal, para se tornar, rapidamente, semanal, conquistando cada vez mais leitores. Sua tiragem chegou a 50 mil exemplares por mês, atrás apenas da revista O Cruzeiro, com cerca de 300 mil exemplares mensais. Com linguagem leve e acessível, a revista inseria seu viés político no meio das pautas amenas, destaca o pesquisador. “O entretenimento, a fofoca, as amenidades eram o tom principal da revista, mas até mesmo nessas futilidades dava para perceber o universo cultural e político não só da publicação, mas também da própria época, os anos 1950.”

Criada em 1948, a Revista do Rádio começou como uma publicação mensal, para se tornar, rapidamente, semanal, conquistando cada vez mais leitores. Sua tiragem chegou a 50 mil exemplares por mês, atrás apenas da revista O Cruzeiro, com cerca de 300 mil exemplares mensais. Com linguagem leve e acessível, a revista inseria seu viés político no meio das pautas amenas, destaca o pesquisador. “O entretenimento, a fofoca, as amenidades eram o tom principal da revista, mas até mesmo nessas futilidades dava para perceber o universo cultural e político não só da publicação, mas também da própria época, os anos 1950.”

A Revista do Rádio surgiu em um momento crucial da política brasileira. Durante a era Vargas, o rádio se consolidou como principal meio de propaganda governamental, especialmente com o programa obrigatório Hora do Brasil, criado em 1934. Douglas explica que os radialistas tinham um apreço profundo por Getúlio Vargas, por ter sido ele que, nos anos 1930, possibilitou, por exemplo, a entrada da propaganda no rádio, fazendo com que o meio se expandisse. Mesmo se colocando como isenta e imparcial, a revista publicava textos positivos sobre o presidente.

O pesquisador entende que as atuais redes sociais são equivalentes ao que o rádio era naquela época. Segundo ele, a diferença está nos objetivos. “Os boatos que a revista publicava tinham como principal objetivo fazer com que ela fosse vendida.” Embora a desinformação existisse, não havia um projeto político articulado, como acontece hoje.

Card link Another linkÉ tempo de Francisco

A verdade é que sua obra de amor, resistência e esperança precisa continuar, escreve Felipe Salto

Felipe Salto, economista e colaborador do Espaço Democrático Edição Scriptum O papa Francisco exerceu uma liderança transformadora. Desde o início, ligou-se aos mais pobres. Seus escritos, ações e pastoreio desenvolveram-se a partir da ideia fundadora do cristianismo: o amor ao próximo. Não apenas nos atos individuais, mas na política, na economia, na causa ambiental e na ação social. Na encíclica Laudato si, publicada por Francisco em 2015, apresenta-se uma visão ampla e profunda sobre a economia, o meio ambiente, a vida em sociedade e a responsabilidade de cada um e das instituições na construção de um mundo novo; menos injusto e mais fraterno. A solidariedade universal, para ele, não se desvincula do cotidiano de cada um, da responsabilidade individual, do papel e do valor inestimável das pessoas, com suas diferenças, dificuldades e idiossincrasias. Da mesma forma, apenas o indivíduo não basta. A amizade social é a ideia-força central em Francisco. Trata-se do amor como um sentimento que transcende a esfera individual. Objetiva-se a luta coletiva por uma realidade política, social e econômica agregadora, para além do assistencialismo, como ele mesmo coloca. Escreveu que “a simples proclamação da liberdade econômica, enquanto as condições reais impedem que muitos possam efetivamente ter acesso a ela e, ao mesmo tempo, se reduz o acesso ao trabalho, torna-se um discurso contraditório (...)”. Essa liberdade serve a quem, se as instituições e o modelo econômico preservam e ampliam segregações e desigualdades? Destacou, assim, a importância da atividade econômica, mas voltada aos objetivos permeados pela fraternidade e pela amizade social. Ora, quer discussão mais atual, dado o encantamento, por vezes, tão direto e fácil com as inteligências artificiais e seus aparatos? A quem servirá ou a quem serve um modelo em que os eficientes, os considerados bons, capazes e desenvolvidos são integrados e participam da vida, têm sua dignidade, isto é, seu trabalho, ao passo que os demais ficam à margem? A defesa do trabalho tem a ver com a dignidade humana, antes de tudo. Pode haver beleza na vida em sociedade apenas pelo progresso? Para Francisco, precisa-se de um desenvolvimento econômico como espécie de processo integrador de realidades culturais, sociais, políticas e regionais distintas. A esse respeito, na encíclica publicada em 2020, Fratelli tutti, Francisco argumenta que, “numa sociedade realmente desenvolvida, o trabalho é uma dimensão essencial da vida social, porque não é só um modo de ganhar o pão, mas também um meio para o crescimento pessoal, para estabelecer relações sadias, expressar-se a si próprio, partilhar dons, sentir-se corresponsável no desenvolvimento do mundo e, finalmente, viver como povo.” Em algumas ocasiões, as encíclicas flagram o próprio autor colocando-se à prova, no sentido de questionar-se sobre o caráter utópico de suas análises. Ato contínuo, no entanto, mostrava, por meio de propostas, os caminhos. Descreveu, por exemplo, a importância de instituições de caráter mundial e de como reformá-las para aprimorar ou corrigir sua atuação em busca do bem comum, de uma economia próspera, mas solidária. A aparentemente surrada ideia do bem comum, aliás, renasceu à luz da tese do amor ao próximo no enredo de Francisco. Apegou-se à conhecida parábola do Bom Samaritano, na encíclica Fratelli tutti, para evidenciar a amplitude da caridade. Não apenas aquela contida no gesto pessoal, tão valioso, mas também a derivada da transformação do ato de cada um em ação política – de grupos, de instituições e de países. Dizia ele na encíclica Laudato si: “(...) O bem comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem, que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade – e, nela, especialmente o Estado – tem obrigação de defender e promover o bem comum.” O tempo de Francisco, para a Igreja e os católicos, propiciou união, abertura ao novo e resgate dos ideais verdadeiramente cristãos. Falo da amizade social, da fraternidade, da solidariedade, da tolerância e de sua atuação repleta desses propósitos. Reaproximou a Igreja dos seus, acolheu os marginalizados e, sobretudo, desmontou os farisaísmos internos. O quinto capítulo do texto Fratelli tutti termina com a provocação de que a ação política pode levar a “perguntas dolorosas”, passado o tempo de cada um. São elas: “Quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? Que produzi no lugar que me foi confiado?” A análise do tempo de Francisco propicia as melhores respostas para essas indagações. Contudo, vale dizer, seu tempo ainda não acabou. A verdade é que sua obra de amor, resistência e esperança precisa continuar. Publicado originalmente na edição de 24 de março de 2025 de O Estado de S.Paulo Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another linkIdosos ao volante: quais sinais indicam perigo ao dirigir?

Estudo mostra que em condições reais de trânsito, os erros mais cometidos por idosos ao volante ocorrem principalmente em cruzamentos, mudanças de faixa e invasões de vias

[caption id="attachment_39676" align="aligncenter" width="560"] Erros mais cometidos por idosos ao volante ocorrem principalmente em cruzamentos, mudanças de faixa e invasões de vias.[/caption]

Texto Estação do Autor com Estadão

Edição Scriptum

Caminhar mais lentamente e apresentar dificuldades cognitivas no dia a dia acendem um alerta sobre a segurança de idosos na direção. Estudo publicado em março por pesquisadores do Centro Multidisciplinar do Idoso do Hospital Universitário de Brasília em conjunto com o Instituto Universitário de Geriatria de Montreal, no Canadá, mostrou que em condições reais de trânsito, os erros mais cometidos por idosos ao volante ocorrem principalmente em cruzamentos, mudanças de faixa e invasões de vias.

No entanto, ao fazerem associação com aspectos físicos e cognitivos, os pesquisadores perceberam que os velhos que caminham mais devagar no dia a dia, ou seja, que andavam pela rua a passos curtos, foram os que mais se equivocaram em cruzamentos e conversões ao volante. Já as dificuldades com a gestão de tempo em tarefas do cotidiano e declínio na organização visual-espacial foram associados a um pior desempenho no teste de condução.

Reportagem de Mônica Manir para o Estadão (assinantes) traz mais detalhes do artigo publicado na revista científica Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour e orienta como familiares devem lidar com o problema. Trata-se do primeiro estudo com uma amostra brasileira de motoristas idosos sem demência residentes no Distrito Federal, cuja avaliação física e cognitiva foi associada a um sistema de direção padronizado.

Coautora do artigo, a fisioterapeuta Isabela Oliveira Azevedo Trindade, mestre em gerontologia e diretora executiva do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, acompanhou 138 voluntários nos seus próprios carros como passageira e pesquisadora. A faixa etária média dos participantes foi de 70,7 anos. Os critérios de inclusão implicavam dirigir com regularidade, ter visão e audição satisfatórias, escolaridade igual ou superior a quatro anos de estudo e não apresentar doença neurológica diagnosticada. A especialista afirma que idosos que levam mais tempo em testes de caminhada tendem a demonstrar direção insegura.

Segundo o geriatra Leonardo Pitta, professor de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde e supervisor do Programa de Residência Médica em Geriatria do Hospital de Base-DF, o risco de acidente para motoristas mais velhos, considerando a distância dirigida e o avanço da idade, aumenta de três a 20 vezes quando comparado ao risco de acidente para adultos.

“Não é porque a pessoa envelheceu que ela vai necessariamente ter perda de autonomia, inclusive para decidir sobre a própria mobilidade”, afirma Juliana Lima Quintas, especialista em neuropsicologia e avaliação psicológica e em gerontologia, que também assina o estudo. Porém, fechar os olhos para o outro lado também consiste em infração grave. “Se estiver comprovado um prejuízo importante no processo cognitivo, temos de intervir pela pessoa, pois não é ela quem vai intervir por si”, completa.

Erros mais cometidos por idosos ao volante ocorrem principalmente em cruzamentos, mudanças de faixa e invasões de vias.[/caption]

Texto Estação do Autor com Estadão

Edição Scriptum

Caminhar mais lentamente e apresentar dificuldades cognitivas no dia a dia acendem um alerta sobre a segurança de idosos na direção. Estudo publicado em março por pesquisadores do Centro Multidisciplinar do Idoso do Hospital Universitário de Brasília em conjunto com o Instituto Universitário de Geriatria de Montreal, no Canadá, mostrou que em condições reais de trânsito, os erros mais cometidos por idosos ao volante ocorrem principalmente em cruzamentos, mudanças de faixa e invasões de vias.

No entanto, ao fazerem associação com aspectos físicos e cognitivos, os pesquisadores perceberam que os velhos que caminham mais devagar no dia a dia, ou seja, que andavam pela rua a passos curtos, foram os que mais se equivocaram em cruzamentos e conversões ao volante. Já as dificuldades com a gestão de tempo em tarefas do cotidiano e declínio na organização visual-espacial foram associados a um pior desempenho no teste de condução.

Reportagem de Mônica Manir para o Estadão (assinantes) traz mais detalhes do artigo publicado na revista científica Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour e orienta como familiares devem lidar com o problema. Trata-se do primeiro estudo com uma amostra brasileira de motoristas idosos sem demência residentes no Distrito Federal, cuja avaliação física e cognitiva foi associada a um sistema de direção padronizado.

Coautora do artigo, a fisioterapeuta Isabela Oliveira Azevedo Trindade, mestre em gerontologia e diretora executiva do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, acompanhou 138 voluntários nos seus próprios carros como passageira e pesquisadora. A faixa etária média dos participantes foi de 70,7 anos. Os critérios de inclusão implicavam dirigir com regularidade, ter visão e audição satisfatórias, escolaridade igual ou superior a quatro anos de estudo e não apresentar doença neurológica diagnosticada. A especialista afirma que idosos que levam mais tempo em testes de caminhada tendem a demonstrar direção insegura.

Segundo o geriatra Leonardo Pitta, professor de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde e supervisor do Programa de Residência Médica em Geriatria do Hospital de Base-DF, o risco de acidente para motoristas mais velhos, considerando a distância dirigida e o avanço da idade, aumenta de três a 20 vezes quando comparado ao risco de acidente para adultos.

“Não é porque a pessoa envelheceu que ela vai necessariamente ter perda de autonomia, inclusive para decidir sobre a própria mobilidade”, afirma Juliana Lima Quintas, especialista em neuropsicologia e avaliação psicológica e em gerontologia, que também assina o estudo. Porém, fechar os olhos para o outro lado também consiste em infração grave. “Se estiver comprovado um prejuízo importante no processo cognitivo, temos de intervir pela pessoa, pois não é ela quem vai intervir por si”, completa.

Um em cada 3 municípios não têm sistema de drenagem urbana de água da chuva

Estudo analisou 89% das cidades brasileiras, que concentram mais de 195 milhões de pessoas

[caption id="attachment_39660" align="aligncenter" width="560"] Desastres como o ocorrido no Rio Grande do Sul, em 2024, evidenciam a importância de políticas de prevenção e de investimento em drenagem e manejo de águas pluviais [/caption]

Texto Estação do Autor com site g1

Edição Scriptum

Entre 1991 e 2023, 3.464 pessoas morreram no Brasil em deslizamentos, enchentes e outros eventos, muitos deles relacionados a chuvas intensas. Apesar dos bilhões em investimento para prevenção de catástrofes como essas e outros bilhões em prejuízos, pelo menos 32,49% dos municípios brasileiros não possuem qualquer tipo de sistema de drenagem de água da chuva.

Reportagem publicada no g1 traz detalhes do “Estudo sobre o setor de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no Brasil”, que avalia os impactos da falta de prevenção a desastres, como enchentes e deslizamentos. Os dados são de um levantamento inédito do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta quarta-feira (23).

O diagnóstico contou com a participação de 4.958 cidades, representando 89% do total de 5.570 municípios brasileiros. Nestes, vivem 95,1% da população do País, 195,1 milhões de pessoas. O estudo revelou que 32,49% dos locais analisados relataram não possuir qualquer tipo de sistema de drenagem. Apenas 3,2% dos municípios (157 ao todo) informaram contar com sistemas de tratamento das águas pluviais, prática fundamental para mitigar os impactos ambientais.

Quanto à infraestrutura, 78,2% das vias públicas urbanas no Brasil possuem pavimentação e meio-fio, mas apenas 33,5% contam com redes ou canais pluviais subterrâneos.

Apenas 263 municípios (5,3% do total) possuem Planos Diretores de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PDD), ferramenta essencial para o planejamento estratégico e a redução de riscos associados a eventos hidrológicos extremos.

Desastres como o ocorrido no Rio Grande do Sul, em 2024, evidenciam a importância de políticas de prevenção e de investimento em drenagem e manejo de águas pluviais no Brasil.

Entre 2021 e 2023 foram investidos R$ 26,7 bilhões em Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (DMAPU), média de R$ 8,9 bilhões por ano. O valor gasto fica muito abaixo dos R$ 22,3 bilhões indicados pelo Ministério das Cidades como necessários para universalizar os serviços até 2033.

O levantamento destaca ainda que cerca de 50% dos municípios brasileiros apresentam riscos em relação a eventos hidrológicos extremos até 2030.

Desastres como o ocorrido no Rio Grande do Sul, em 2024, evidenciam a importância de políticas de prevenção e de investimento em drenagem e manejo de águas pluviais [/caption]

Texto Estação do Autor com site g1

Edição Scriptum

Entre 1991 e 2023, 3.464 pessoas morreram no Brasil em deslizamentos, enchentes e outros eventos, muitos deles relacionados a chuvas intensas. Apesar dos bilhões em investimento para prevenção de catástrofes como essas e outros bilhões em prejuízos, pelo menos 32,49% dos municípios brasileiros não possuem qualquer tipo de sistema de drenagem de água da chuva.

Reportagem publicada no g1 traz detalhes do “Estudo sobre o setor de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no Brasil”, que avalia os impactos da falta de prevenção a desastres, como enchentes e deslizamentos. Os dados são de um levantamento inédito do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta quarta-feira (23).

O diagnóstico contou com a participação de 4.958 cidades, representando 89% do total de 5.570 municípios brasileiros. Nestes, vivem 95,1% da população do País, 195,1 milhões de pessoas. O estudo revelou que 32,49% dos locais analisados relataram não possuir qualquer tipo de sistema de drenagem. Apenas 3,2% dos municípios (157 ao todo) informaram contar com sistemas de tratamento das águas pluviais, prática fundamental para mitigar os impactos ambientais.

Quanto à infraestrutura, 78,2% das vias públicas urbanas no Brasil possuem pavimentação e meio-fio, mas apenas 33,5% contam com redes ou canais pluviais subterrâneos.

Apenas 263 municípios (5,3% do total) possuem Planos Diretores de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PDD), ferramenta essencial para o planejamento estratégico e a redução de riscos associados a eventos hidrológicos extremos.

Desastres como o ocorrido no Rio Grande do Sul, em 2024, evidenciam a importância de políticas de prevenção e de investimento em drenagem e manejo de águas pluviais no Brasil.

Entre 2021 e 2023 foram investidos R$ 26,7 bilhões em Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (DMAPU), média de R$ 8,9 bilhões por ano. O valor gasto fica muito abaixo dos R$ 22,3 bilhões indicados pelo Ministério das Cidades como necessários para universalizar os serviços até 2033.

O levantamento destaca ainda que cerca de 50% dos municípios brasileiros apresentam riscos em relação a eventos hidrológicos extremos até 2030.