Pesquisar

Taxonomy - Destaquinho

Maior gasto e pior resultado: a saúde nos EUA

Januario Montone analisa o resultado da mais recente edição da pesquisa Mirror 2024: A Portrait of the Failing U.S. Health System

Januario Montone, gestor de saúde pública e colaborador do Espaço Democrático

Edição Scriptum

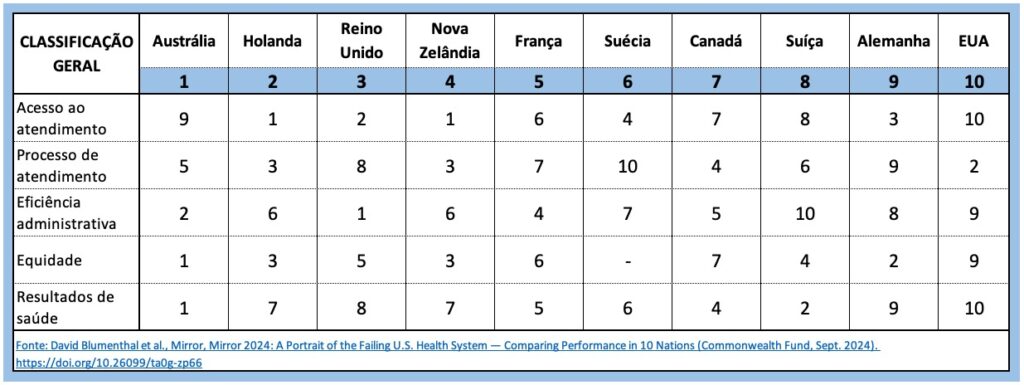

É a conclusão do relatório Mirror, Mirror 2024: A Portrait of the Failing U.S. Health System, publicado pelo think tank americano Fundação Commonwealth. Um retrato contundente das falhas do sistema de saúde norte-americano. Esse estudo comparou dez países de alta renda em 70 indicadores de saúde, distribuídos em cinco áreas de avaliação: acesso ao atendimento, processo de atendimento, eficiência administrativa, equidade e resultados de saúde.

Além dos EUA, foram avaliados outros nove países de alta renda: Austrália, Canadá, França, Alemanha, Países Baixos, Nova Zelândia, Suécia, Suíça e Reino Unido.

Os Estados Unidos têm o maior gasto em saúde entre os países desenvolvidos, 16,5% (2023) do PIB, mas foi o último colocado nesta avaliação. A Austrália, com seus 9,8% de gasto em saúde, ficou em primeiro lugar, seguida pela Holanda (10,1%) e o Reino Unido (10,9%).

O relatório destaca que “os três principais países são Austrália, Holanda e Reino Unido, embora as diferenças no desempenho geral entre a maioria dos países sejam relativamente pequenas. O único caso claramente discrepante são os EUA, onde o desempenho do sistema de saúde é drasticamente inferior... ao contrário dos EUA, todos encontraram uma maneira de atender às necessidades mais básicas de saúde de seus residentes, incluindo a cobertura universal.”

A expectativa de vida nos EUA está mais de quatro anos abaixo da média dos dez países. O país tem a maior taxa de mortes evitáveis. Mais de 25 milhões de norte-americanos continuam sem seguro saúde. O país também ficou em último lugar quanto à equidade.

Além disso, estima-se que cerca de 100 milhões de norte-americanos enfrentam a dura realidade de dívidas relacionadas ao atendimento em saúde que atingem mais de U$ 220 bilhões, segundo as estimativas correntes.

E qual é umas das principais marcas dos sistemas de saúde da Austrália, Holanda e Reino Unido, os países com melhor avaliação? Uma sólida estrutura de sua Atenção Primária à Saúde, que atua como organizadora dos cuidados em saúde.

Daí que uma das principais recomendações do relatório é a de “construir um sistema de atenção primária robusto”.

No Brasil, já contamos, em tese, com uma estrutura “robusta” de Atenção Primária à Saúde, com 42 mil Unidades Básicas de Saúde, mais de 400 mil Agentes Comunitários de Saúde e milhares de outros profissionais de saúde, porém, a fragmentação no cuidado coloca a APS na periferia do sistema e não como seu organizador.

Ainda trabalhamos, o Brasil e o mundo, com sistemas hierárquicos, com níveis de atenção – Primário, Secundário (especializado) e Terciário (hospitalar) – que não interagem, não se integram e transformam a vida do usuário numa via crucis, muitas vezes com resultados trágicos.

Como nos diz Eugênio Vilaça Mendes, "estamos tentando resolver os problemas de saúde do século XXI com modelos organizacionais do século XX”.

Temos, talvez, uma nova chance de transformar esse cenário com as ferramentas de telessaúde e inteligência artificial. Será que vamos perder mais essa oportunidade?

O relatório destaca que “os três principais países são Austrália, Holanda e Reino Unido, embora as diferenças no desempenho geral entre a maioria dos países sejam relativamente pequenas. O único caso claramente discrepante são os EUA, onde o desempenho do sistema de saúde é drasticamente inferior... ao contrário dos EUA, todos encontraram uma maneira de atender às necessidades mais básicas de saúde de seus residentes, incluindo a cobertura universal.”

A expectativa de vida nos EUA está mais de quatro anos abaixo da média dos dez países. O país tem a maior taxa de mortes evitáveis. Mais de 25 milhões de norte-americanos continuam sem seguro saúde. O país também ficou em último lugar quanto à equidade.

Além disso, estima-se que cerca de 100 milhões de norte-americanos enfrentam a dura realidade de dívidas relacionadas ao atendimento em saúde que atingem mais de U$ 220 bilhões, segundo as estimativas correntes.

E qual é umas das principais marcas dos sistemas de saúde da Austrália, Holanda e Reino Unido, os países com melhor avaliação? Uma sólida estrutura de sua Atenção Primária à Saúde, que atua como organizadora dos cuidados em saúde.

Daí que uma das principais recomendações do relatório é a de “construir um sistema de atenção primária robusto”.

No Brasil, já contamos, em tese, com uma estrutura “robusta” de Atenção Primária à Saúde, com 42 mil Unidades Básicas de Saúde, mais de 400 mil Agentes Comunitários de Saúde e milhares de outros profissionais de saúde, porém, a fragmentação no cuidado coloca a APS na periferia do sistema e não como seu organizador.

Ainda trabalhamos, o Brasil e o mundo, com sistemas hierárquicos, com níveis de atenção – Primário, Secundário (especializado) e Terciário (hospitalar) – que não interagem, não se integram e transformam a vida do usuário numa via crucis, muitas vezes com resultados trágicos.

Como nos diz Eugênio Vilaça Mendes, "estamos tentando resolver os problemas de saúde do século XXI com modelos organizacionais do século XX”.

Temos, talvez, uma nova chance de transformar esse cenário com as ferramentas de telessaúde e inteligência artificial. Será que vamos perder mais essa oportunidade?

Liberdade restrita, democracia falha

Democracia plena é o sonho dos 213 milhões de brasileiros e democracia pressupõe ampla liberdade, escreve Samuel Hanan

Samuel Hanan, ex-vice-governador do Amazonas, engenheiro especializado em economia e colaborador do Espaço Democrático Edição Scriptum Existe uma prática, já antiga, de se atribuir aos problemas econômicos e financeiros a razão principal das grandes mazelas do Brasil e do sofrimento da maior parte de sua população. Trata-se, entretanto, de um sofisma que não resiste a uma análise mais profunda sobre as condições do País. O Brasil é um país muito rico em recursos naturais, uma das poucas nações em que é possível produzir duas safras agrícolas por ano na mesma área de cultivo. Somos um imenso território com enormes reservas de minérios, petróleo, carvão e gás natural. Abundante em água e sol. Em recursos humanos o Brasil é igualmente farto em quantidade, produzindo profissionais e pesquisadores capacitados para exercerem postos de comando em todas as áreas e em qualquer parte do mundo. Os números comprovam que a nação não tem problemas financeiros porque arrecada em tributos mais de um terço do Produto Interno Bruto (PIB) e está entre os quatro países do mundo com maior volume de recursos em termos de percentual do PIB. Possui a 14ª maior carga tributária do planeta, recebendo dividendos de cerca de 1% da riqueza gerada por todos os bens e serviços produzidos anualmente. Mesmo assim, gera déficit nominal atual de 9% a 10% do PIB. O verdadeiro problema, então, está na duradoura crise ética, moral e comportamental na qual o País afundou por culpa dos políticos, dos governos e da sociedade civil. O resultado é que o “país do futuro” perdeu a condição de bem-conceituado no exterior e até mesmo sob a ótica de seu próprio povo. Ao contrário do que aparenta, o brasileiro não é mais feliz. Segundo o Relatório Mundial da Felicidade, uma medição publicada anualmente pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, em 2024 o Brasil ocupava apenas a 44ª posição. Como o mercúrio, que tem efeito cumulativo no organismo, doenças endêmicas foram corroendo a moralidade nacional. Ao longo dos tempos, verdades e fatos foram sendo sistematicamente substituídos por mentiras e narrativas convenientes a alguns poucos e poderosos, sempre descompromissados com a verdade. Impossível não remeter à célebre frase de Joseph Goebbels, o ministro da Propaganda do nazismo de Hitler: “Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”. Desonra, abusos e impunidade tomaram o lugar das virtudes, como que cumprindo o vaticínio que Rui Barbosa fez há mais de um século: “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar na virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto”. A sensação de impunidade permeia toda a sociedade brasileira e é um convite aos maus-feitos. Democracia, liberdade e justiça permeiam as discussões no País que segue polarizado. Enquanto se pergunta se o 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe de estado ou um ato de baderneiros, de maus brasileiros comandados por maus compatriotas, ou um movimento de vandalismo facilitado por membros do próprio governo, tem-se a certeza de que todas as hipóteses devem ser investigadas a fundo e de que os culpados precisam ser punidos, após o devido processo legal, garantida a ampla defesa e esgotados todos os recursos admitidos pela lei. O fato é que, ao mesmo tempo, suscitam-se os limites do Supremo Tribunal Federal (STF) porque o País não quer e não pode ver a justiça ser sumariamente substituída por injustiças seletivas. Cabe lembrar outra vez Rui Barbosa, que em outro pronunciamento, desta vez no Senado Federal, no Dia dos Advogados, alertou: “A falta de justiça, senhores senadores, é o grande mal de nossa terra, o mal dos males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte de todo o nosso descrédito, é a miséria suprema da nossa pobre nação”. Sem qualquer dúvida, a justiça é fundamental à democracia, mas o mundo está atento ao que acontece no Brasil. Levantamento da revista britânica The Economist mostra que de 2023 para 2024 o País caiu seis posições no ranking internacional de democracia, passando a ocupar a deplorável 57ª colocação entre 167 nações, sendo superado por nações como Argentina e Hungria. A publicação atribui decisões do STF como um dos principais fatores para o rebaixamento e considera o Brasil como uma democracia falha. O Brasil precisa se debruçar sobre a relativização da liberdade, trocada por liberdade mais restrita e dentro de um contexto ainda não decifrado. Mesmo a liberdade de imprensa vive dias sombrios no Brasil. De acordo com o mais recente ranking mundial elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, ocupa a desonrosa 82ª posição no planeta. Fica atrás de países como Timor Leste, Moldávia e República Centro-Africana. Ainda foi considerado o segundo país mais perigoso para os jornalistas nas Américas, atrás somente do México. Igualmente importante para uma nação é a liberdade econômica e, nesse aspecto, também não há razões para o Brasil se orgulhar, pois ocupa apenas a 85ª posição no recém-lançado Relatório de Liberdade Econômica de 2024, elaborado pelo Fraser Institute, do Canadá. O documento avalia a liberdade econômica de 165 países de acordo com critérios como tamanho do governo, sistema jurídico, direitos de propriedade, acesso a dinheiro sólido, liberdade de comércio internacional e regulação de mercados. Cabe, nesse sentido, lembrar o economista, filósofo, cientista político e escritor norte-americano John Kenneth Galbraith (1908-2006), para quem a falta de dinheiro é uma poderosa limitação da liberdade. “Liberdade política sem liberdade econômica é ilusão”, escreveu Galbraith. Todos esses indicadores sobre liberdade (política, de expressão, de imprensa, e econômica), democracia e felicidade são incompatíveis com um país que é 10ª economia do mundo, o 5º maior em extensão territorial e a 6ª nação mais populosa do mundo. Ainda é tempo de reverter tal situação, começando pela classe política que, na defesa de seus interesses pessoais dividiu e continua dividindo o povo e levando o País a uma grande crise política. Os remédios, por mais amargos que sejam, precisam ser administrados com urgência. Entre eles estão o fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo e a imprescritibilidade dos crimes praticados contra a administração pública, essencial para o combate efetivo à corrupção. O Brasil necessita, ainda, resgatar os valores judaico-cristãos, que são fundamentais na estruturação da sociedade e para reconstruir o país: liberdade, família e fé, ampliados para verdade e honestidade, sempre objetivando a justiça social. A história registra que a França já teve um rei que levou o absolutismo ao seu auge, reinando durante 72 anos sob a célebre frase: “L’État c’est moi” (em português, “o Estado sou eu”). Não é disso que o Brasil precisa. Democracia plena é o sonho dos 213 milhões de brasileiros. Ela pressupõe ampla liberdade, sem o que é falha. Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another linkMotta inicia discussões sobre voto distrital

Presidente da Câmara vai reunir líderes partidários na próxima semana para debater a proposta

[caption id="attachment_39623" align="aligncenter" width="560"] Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD; Roberto Ordine, presidente da ACSP; Hugo Mota, presidente da Câmara; e Guilherme Afif, secretário de Projetos Estratégicos de SP[/caption]

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD; Roberto Ordine, presidente da ACSP; Hugo Mota, presidente da Câmara; e Guilherme Afif, secretário de Projetos Estratégicos de SP[/caption]

Edição Scriptum com Diário do Comércio e ACSP

Em palestra nesta segunda-feira (7) na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (Republicanos), revelou que se reunirá com os líderes partidários na próxima semana para debater a proposta de voto distrital, uma iniciativa apoiada pela Rede de Associações Comerciais.

As discussões terão como ponto de partida o Projeto de Lei 86/2017, de autoria do ex-senador José Serra (PSDB), atualmente parado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Motta afirmou ainda que criará um grupo de trabalho dedicado ao tema.

O posicionamento de Motta foi motivado por um questionamento do presidente da CACB e da Facesp, Alfredo Cotait Neto, que também preside o Espaço Democrático – fundação de estudos e formação política do PSD. Ele destacou o apoio popular à medida: “Tenho percorrido o Estado e percebo o grande entusiasmo da população em relação ao voto distrital. Esta proposta pode se tornar um marco de sua gestão”, disse Cotait.

O modelo em discussão é o de voto distrital misto, que combina o voto proporcional em partidos com o majoritário em distritos. Neste sistema, o eleitor escolheria um candidato local, com as vagas preenchidas primeiro pelos eleitos nos distritos e, posteriormente, por candidatos das legendas mais votadas.

A Rede de Associações Comerciais espera que a mudança seja aprovada até setembro deste ano, para vigorar nas eleições de 2026. Motta ressaltou a necessidade de um amplo diálogo, antes de definir uma data para votação. “Precisamos esclarecer dúvidas e dirimir a proposta. O momento de votar dependerá do consenso na Casa, pois a mudança deve ser vista como benéfica para o País”, explicou.

Simples

Durante o evento, Cotait também indicou a Motta a necessidade de maior agilidade na análise de projetos que mitiguem os impactos da Reforma Tributária sobre o Simples Nacional, citando a proposta do deputado Domingos Sávio (PL-MG) como uma das soluções. “O Simples foi prejudicado na reforma, mas há iniciativas para proteger as micro e pequenas empresas, essenciais na geração de emprego e no combate à informalidade”, afirmou.

O presidente da Câmara afirmou ser um defensor do regime diferenciado, que classificou como “instrumento fundamental para a competitividade das MPEs”. “Já avançamos em medidas de apoio, como o projeto que facilitou as exportações, e seguiremos trabalhando para fortalecer esta agenda”, concluiu Motta.

Entre as autoridades presentes, estiveram: Roberto Mateus Ordine, presidente da ACSP São Paulo; Rogério Amato, coordenador-geral do Conselho Superior da ACSP e conselheiro da Facesp; Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente do PSD; e Guilherme Afif Domingos, secretário de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo e presidente do Conselho Consultivo do Espaço Democrático.

Card link Another linkUm olhar neurocientífico, psicológico e social sobre o futuro do trabalho

A produtividade humana floresce onde há respeito, liberdade e conexão verdadeira, seja no âmbito presencial, híbrido ou remoto, escreve o psicólogo Washington Luís Campos Cunha

Washington Luís Campos Cunha, psicólogo, advogado e mestre em Direito Político e Econômico Num curto espaço de tempo o mundo experimentou não apenas uma crise sanitária, mas algo muito além, ou seja, uma transformação drástica e histórica nos modos de trabalho. O que antes se tratava de exceção tornou-se regra: o home office emergiu como solução viável, eficiente e, em muitos casos, mais produtiva do que o tradicional expediente presencial. Mas à medida que o período pandêmico recuou, o debate ressurgiu com força: devemos voltar ao trabalho presencial ou adotar o modelo híbrido como novo paradigma? O home office ofereceu respostas rápidas e eficazes às restrições sanitárias, demonstrando que boa parte das atividades profissionais poderia ser realizada com igual — ou até maior — efetividade fora do ambiente corporativo. Em uma análise do ponto de vista neurocientífico, o trabalho remoto reduz estímulos estressantes do cotidiano urbano, como deslocamentos longos, trânsito caótico e ambiente de pressão excessiva. Isso impacta diretamente o sistema límbico, especialmente a amígdala, responsável pela regulação das emoções, acionada em situações de estresse crônico o que causa alterações conforme artigo publicado na revista Frontiers de Neurociência.[1] Contudo, a ausência prolongada do ambiente físico de trabalho trouxe outros alertas para aspectos fundamentais da psicologia social e organizacional. Trata-se da evidência e sabido conhecimento de que o ser humano é um animal social. A interação, o olhar, gestos, diálogos e conversas espontâneas no ambiente laboral e até mesmo no intervalo para um café ativam estruturas cerebrais como o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado anterior, áreas envolvidas na empatia, no reconhecimento de emoções alheias e na construção de laços sociais. Tais vínculos, além de promoverem pertencimento, são potentes reguladores emocionais que previnem quadros como depressão e burnout. Ao analisar a visão empresarial da questão, o trabalho remoto representou uma economia substancial: redução no valor dos aluguéis de grandes espaços, contas de energia, água, transporte corporativo, manutenção predial, tudo isso foi consideravelmente reduzido. Em muitos casos, custos operacionais caíram até 60%, o que reconfigurou os orçamentos e a gestão de recursos. O meio ambiente, por sua vez, também foi significativamente afetado. Com menos veículos nas vias, diminuição das emissões de CO₂, o que impactou positivamente o clima e a qualidade do ar nas grandes cidades e nitidamente na maior metrópole da América do Sul. Formas de produção mais sustentáveis e eficazes surgiram em uma circunstância em confronto com os modelos tradicionais anteriormente utilizados. Do ponto de vista da produtividade, relatos de aumento no desempenho individual e melhor concentração foram constantes. Quando bem implementado, com metas claras e ferramentas digitais adequadas, o home office pode ser uma solução inteligente, moderna e altamente funcional. O trabalho híbrido trouxe à tona uma verdade muitas vezes esquecida: a essencialidade de enxergar os trabalhadores para além de ‘funcionários’ — com filhos, pais idosos, animais de estimação, contas, dores, alegrias, rotinas e cansaços. A possibilidade de estar mais próximo do núcleo familiar representa uma proteção emocional muito poderosa, um eixo de estabilidade psíquica e afetiva que afeta, também, positivamente, o ambiente e a capacidade funcional. Neuropsicologicamente, essa proximidade afeta diretamente os níveis de oxitocina e dopamina, hormônios associados ao vínculo, ao bem-estar e à motivação.[2] O lar não deve ser apenas um espaço de descanso, mas também pode ser uma base segura para a produtividade, quando respeitado e bem gerido. Infelizmente, mesmo diante de todos os avanços e dados concretos, ainda se percebe em muitos gestores uma espécie de fetiche pelo controle presencial. Uma cultura baseada em visibilidade e subserviência, e não em entrega e resultados. Trata-se de um poder masoquista, alimentado por uma insegurança institucional e por modelos ultrapassados de liderança. Ao obrigar o retorno integral ao presencial, sem justificativas técnicas, psicológicas ou operacionais, revela-se uma resistência arcaica ao progresso. E o que é ainda mais grave: ignora completamente os ganhos que o trabalhador teve em qualidade de vida e saúde mental durante o trabalho remoto. O futuro do trabalho não pode – e não deve – ser um retorno a um modelo retrógrado. A realidade exige modelos híbridos, flexíveis, que considerem a natureza humana, a neurodiversidade, as demandas familiares, o planeta e a saúde mental. O desafio está em romper com estruturas inadequadas de poder e abrir espaço para uma gestão baseada em confiança, resultado, empatia e ciência. O trabalhador do século 21 não precisa estar sob vigilância constante — ele precisa de condições adequadas para produzir com excelência e dignidade. Como neurocientista e psicólogo, afirmo: a produtividade humana floresce onde há respeito, liberdade e conexão verdadeira — seja presencial, híbrido ou remoto. O trabalho deve evoluir junto com a humanidade. E esta, felizmente, já começou a mudar. Esperemos que os gestores atuais que fazem parte desta sociedade, também. [1] Fronteiras | Alterações funcionais induzidas por estresse na amígdala: implicações para doenças neuropsiquiátricas 2 Ocitocina: O Hormônio do Vínculo e Suas Múltiplas Funções Os artigos publicados com assinatura são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a opinião do PSD e da Fundação Espaço Democrático. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.

Card link Another link