Pesquisar

Taxonomy - Geral

Igualdade é central para a social-democracia; mas o Brasil não gosta de igualdade

Cientista político Sérgio Fausto fez palestra sobre o tema na reunião semanal do Espaço Democrático

Redação Scriptum

A igualdade é uma questão central para a social-democracia, e é por essa razão que o Brasil não teve ainda uma autêntica experiência social-democrata. “Nós não gostamos de igualdade, está no nosso comportamento, na nossa cultura”, diz o cientista político Sérgio Fausto. Em palestra na reunião semanal do Espaço Democrático – a fundação para estudos e formação política do PSD – nesta segunda-feira (2/5), ele destacou que o brasileiro até defende a ideia de igualdade de cidadãos que pertencem a uma mesma comunidade política, mas não pratica. “Estamos o tempo todo procurando nos diferenciar com regimes especiais e canais especiais de acesso: o amiguismo, o familismo, o clientelismo e o patrimonialismo estão extraordinariamente entranhados na cultura brasileira, na ponta oposta da igualdade, que é o valor essencial da social-democracia”.

Diretor-geral do Instituto Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Fausto fez uma palestra sobre as perspectivas da social-democracia no mundo. Ele comparou o populismo de esquerda, representado hoje pela maioria dos partidos latino-americanos deste matiz ideológico, à ideia de que de alguma forma se norteie aos princípios social-democratas. “O populismo de esquerda é personalista e distributivista, é subordinado a uma grande liderança, como ocorre com o chavismo, e confisca renda e propriedade dos ricos para distribuir aos pobres”, afirmou. A social-democracia, apontou, é institucional, procurou canalizar o conflito da distribuição para a arena política e está menos ligada à ideia de distributivismo fácil, que segundo ele destrói riqueza e capacidades, e mais à ideia de desenvolver competência por meio da educação e saúde públicas, redes de proteção para momentos de fragilidade como desemprego e velhice. “A grande ruptura da social-democracia foi esta: é economia de mercado com um Estado que tem papel forte para corrigir desigualdades e fazer regulação”.

Fenômeno histórico

Fausto fez um retrospecto histórico da social-democracia, que se desenvolveu no período anterior à Segunda Guerra e se consolidou depois dela, na forma de Estados de bem-estar social. “É a expressão de um pacto social que significou a incorporação da classe operária ligada à segunda revolução industrial, da grande expansão do setor fabril e da indústria, que tinha práticas e horizontes revolucionários”, afirmou. “Por meio de suas instituições representativas, essa classe operária estabeleceu um pacto com a burguesia, abrindo mão de práticas e da perspectiva revolucionária em troca da extensão de direitos”. Ele destacou que o nascimento da social-democracia se deu em sociedades estruturadas em classes, de economias muito pouco conectadas, distante da globalização que temos hoje. A consolidação, porém, foi reforçada por dois fatores: a solidariedade nacional com aqueles que foram à guerra e o surgimento da União Soviética, que levou às concessões às classes mais baixas.

[caption id="attachment_39857" align="aligncenter" width="560"] Reunião semanal de colaboradores do Espaço Democrático[/caption]

Reunião semanal de colaboradores do Espaço Democrático[/caption]

As mudanças ao longo da segunda metade do século 20, porém, colocaram a social-democracia no cenário de xeque que vemos hoje. “A estrutura de classes é muito fragmentada, as economias muito integradas comercial e financeiramente e a imensa classe média mundial passou a ter formas variadas de trabalho, que não cabem mais no perfil de uma sociedade de classes industrial, com sindicatos e partidos”, analisou. “Esse sistema está em xeque, mas resiste; na Europa, por exemplo, mesmo os partidos de direita não negam o estado de bem-estar social”.

O caso brasileiro, de acordo com Fausto, é muito distante da origem histórica e geográfica, apesar das iniciativas que ocorreram depois da promulgação da Constituição de 1988, que incorporou elementos da social-democracia. Ele lembrou que o presidente Fernando Henrique Cardoso costuma questionar o nome dado ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira. “Ele sempre teve problema com esse nome: perguntava como podemos ter um partido social-democrata que não tem operários”.

Participaram da reunião semanal do Espaço Democrático, coordenada pelo jornalista Sérgio Rondino, o superintendente da fundação, João Francisco Aprá, os economistas Luiz Alberto Machado e Roberto Macedo, os cientistas políticos Rubens Figueiredo e Rogério Schmitt, o sociólogo Tulio Kahn, os gestores públicos Mário Pardini e Januario Montone, o professor pós-doc da USP José Luiz Portella, o médico sanitarista e ambientalista Eduardo Jorge, o advogado Roberto Ordine, a secretária do PSD Mulher nacional, Ivani Boscolo, o coordenador nacional de Relações Institucionais da fundação, Vilmar Rocha, o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira Cesário Ramalho e o jornalista Eduardo Mattos.

Card link Another linkEvolução do estudo sobre a criatividade tem caderno especial

De autoria do economista Luiz Alberto Machado, fascículo “Criatividade e inovação – Origem e evolução” está disponível para download ou leitura on-line

Redação Scriptum

A evolução dos estudos e pesquisas sobre criatividade e inovação, a relação existente entre elas e as principais formas de transição da criatividade para a inovação são tema do caderno Criatividade e inovação – Origem e evolução, já disponível para download ou leitura on-line do espaço de Publicações do site do Espaço Democrático, a fundação para estudos e formação política do PSD. O economista Luiz Alberto Machado, autor do fascículo, parte de um conceito defendido pelo diretor da Creative Education Foundation, Bill Shephard, como mote: “Existe criatividade sem inovação, mas não existe inovação sem criatividade”.

Bacharel em Economia pela Universidade Mackenzie, mestre em Criatividade e Inovação pela Universidade Fernando Pessoa (Portugal), conselheiro da Fundação Educacional Inaciana “Padre Sabóia de Medeiros” (FEI) e do Instituto Liberal, Machado é especialista em economia criativa. Ele cita a importância do tema ao lembrar que no relatório O futuro do trabalho, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial a cada uma de suas reuniões, o pensamento criativo aparece há várias edições entre as principais habilidades (ou competências) exigidas dos trabalhadores.

No documento de sua autoria ele aborda conceitos, definições e relacionamentos que se tornaram conhecidos basicamente no início do século 20, ainda que a sistematização maior só tenha ocorrido em meados desse século.

Card link Another linkA sociedade precisa discutir a próxima Reforma da Previdência

Fábio Giambiagi, especialista no tema, aponta os problemas que estão se avolumando no caixa do INSS

Redação Scriptum

Uma nova reforma da Previdência Social terá que ser feita em breve. Pode não ser no primeiro ano da gestão do presidente eleito em 2026, mas terá que ser feita. A afirmação é do economista Fábio Giambiagi, um dos maiores especialistas brasileiros no tema, que participou na terça-feira (27), como palestrante, da reunião semanal dos colaboradores do Espaço Democrático, a fundação do PSD para estudos e formação política. Ele alertou também que, para que a próxima reforma seja consistente, é preciso que as alterações necessárias sejam compreendidas e encaradas de modo positivo pela sociedade brasileira.

Giambiagi, que participou da reunião por videoconferência, lembrou que, na ocasião em que foi feita a reforma anterior, em 2019, havia ambiente favorável às mudanças e as pessoas compreendiam a importância dos ajustes. Agora, em sua opinião, é preciso que partidos políticos e os diversos setores da sociedade se engajem no debate, buscando soluções para a crise previdenciária que vem se avolumando.

Nascido no Rio de Janeiro, filho de pais argentinos, Giambiagi viveu parte de sua vida no país vizinho e cita a atual situação dos aposentados de lá como exemplo para o Brasil. “O caos econômico chegou a tal ponto que o novo presidente, Javier Milei, reduziu em 15% todas as aposentadorias e houve resignação social”, disse. Para evitar que se chegue a esse ponto no Brasil, afirmou, “as lideranças nacionais precisam ter coragem de discutir abertamente a questão e propor mudanças justas e corajosas”.

O economista, que integra desde 1996 o Departamento Econômico do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e tem mais de 35 livros publicados sobre economia brasileira, considera que a reforma da Previdência feita em 2018 foi “extremamente potente” e fez mudanças “poderosas”, mas que todos sabiam que seriam insuficientes e que uma nova reforma seria necessária, talvez na segunda metade da década seguinte. Contudo, disse, houve mudanças bruscas no campo econômico que aceleraram a necessidade de novas alterações na legislação previdenciária.

[caption id="attachment_39829" align="aligncenter" width="560"] Reunião semanal de colaboradores do Espaço Democrático[/caption]

Reunião semanal de colaboradores do Espaço Democrático[/caption]

Segundo ele, além do aumento dos gastos por razões demográficas e por má gestão, como no caso do recente escândalo dos descontos não autorizados no pagamento das aposentadorias, houve um grande impacto nas despesas previdenciárias com a aprovação da nova regra do salário mínimo, que passou a ser reajustado anualmente com base na inflação (INPC) do ano anterior e no índice de crescimento do PIB nos dois anos anteriores, limitado a 2,5%.

Com isso, diz o economista, as despesas previdenciárias tendem a explodir no curto prazo, limitando ainda mais a capacidade de investimento do Estado. Para evitar o agravamento do quadro atual, Giambiagi destacou, em sua palestra para os consultores do Espaço Democrático, as propostas que defende para a nova reforma.

Lembrando que, num tema sensível como a Previdência Social, não é possível imaginar que dá para fazer todas as mudanças necessárias, e que o próximo presidente terá que escolher duas ou três de maior impacto, o economista afirmou que “não há nada mais importante do que tratar da questão do salário mínimo nessa revisão”.

Para ele, não é razoável transferir para a conta da Previdência ganhos de produtividade, dada a vinculação dos benefícios ao salário mínimo, e, por isso, defende que o INPC seja adotado como indexador por um período de 12 anos.

Além disso, Giambiagi propõe também, como temas a serem debatidos na próxima reforma, questões como o aumento da idade mínima de aposentadoria para 67 anos, a redução da diferença entre homens e mulheres na idade para aposentadoria, um novo ajuste nas regras para aposentadoria rural e a separação entre benefícios assistenciais e previdenciários.

Participantes

Participaram da reunião semanal do Espaço Democrático, coordenada pelo jornalista Sérgio Rondino, os economistas Felipe Salto, Lucas Ferraz, Luiz Alberto Machado e Roberto Macedo, os cientistas políticos Rubens Figueiredo e Rogério Schmitt, o sociólogo Tulio Kahn, os gestores públicos Mário Pardini e Januario Montone, o médico sanitarista e ambientalista Eduardo Jorge, o advogado Roberto Ordine, a secretária do PSD Mulher nacional, Ivani Boscolo, o coordenador nacional de Relações Institucionais da fundação, Vilmar Rocha, e o jornalista Marcos Garcia de Oliveira.

Currículo

Fabio Giambiagi é um economista referência nas áreas de finanças públicas e previdência social e exerceu também o cargo de professor do departamento de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ).

Entre os livros que escreveu estão: Reforma da Previdência e Brasil – Raízes do atraso, O Futuro É Hoje – Educação Financeira para Não-Economistas e Finanças Públicas – Teoria e Prática no Brasil. Em 2025, publicou o livro A Vingança de Tocqueville, em que analisa a história econômica brasileira com ênfase para o período a partir da segunda metade do século 20.

É graduado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Ciências Econômicas pela UFRJ. Entre 1993 e 1994, trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington. É pesquisador associado e faz parte do corpo técnico do núcleo de Política Econômica da Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE), da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Card link Another linkDitadura alegava que eleição direta em 1985 seria ‘golpe de Estado’

O mês de maio marca os 40 anos em que a emenda constitucional das eleições diretas para presidente foi promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados

Ricardo Westin, da Agência Senado

Edição Scriptum

Faz 40 anos que os brasileiros recuperaram o direito de escolher no voto o presidente do País. A emenda constitucional que restabeleceu as eleições diretas para o Palácio do Planalto foi promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados em 15 de maio de 1985, poucos dias depois de ter sido aprovada pelos parlamentares.

A medida, contudo, não decorreu da Emenda Dante de Oliveira, que previa a volta imediata das eleições diretas, mas foi rejeitada pelos deputados federais em 1984 e não chegou a ser votada pelos senadores. Tampouco decorreu do movimento Diretas Já, que levou milhões de pessoas a manifestações de rua em diversas cidades em 1983 e 1984.

A emenda referente à volta do voto popular (Emenda Constitucional 25, de 1985) mudou a Constituição da ditadura militar exatamente dois meses após a posse do presidente José Sarney e a saída dos generais do poder. Foi uma das primeiras iniciativas da Nova República para varrer do Brasil o “entulho autoritário”, rótulo dado às leis arbitrárias criadas nos 21 anos da ditadura.

Documentos históricos guardados no Arquivo do Senado, em Brasília, mostram os argumentos utilizados pela ditadura para não autorizar a volta imediata da eleição direta para a presidência da República.

No fim de 1983, o senador governista Dinarte Mariz (PDS-RN) declarou que seria golpismo acabar com a eleição indireta naquele momento:

— Mudar a regra do jogo a esta altura, dentro de uma situação já definida, quando já estamos em campanha para uma sucessão presidencial, já feita em eleições livres, limpas e corretas, representa um golpe de Estado.

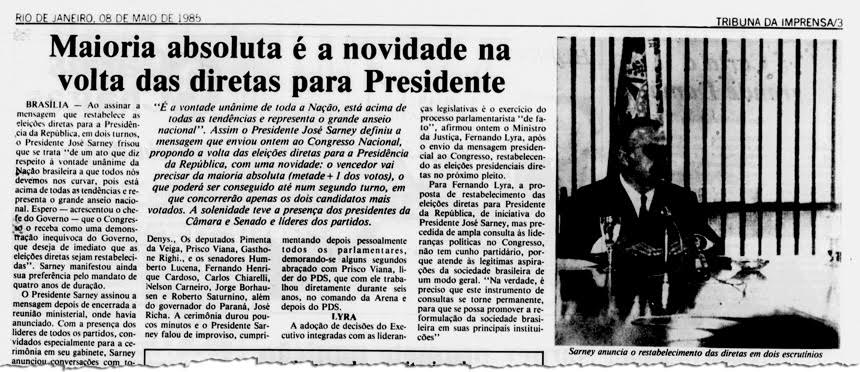

[caption id="attachment_39813" align="aligncenter" width="560"] Jornal Tribuna da Imprensa noticia, em maio de 1985, proposta de emenda constitucional que restabelece eleições diretas para presidente da República[/caption]

Jornal Tribuna da Imprensa noticia, em maio de 1985, proposta de emenda constitucional que restabelece eleições diretas para presidente da República[/caption]

Na ditadura, as eleições presidenciais eram indiretas. No lugar dos cidadãos, quem votava para presidente era o Colégio Eleitoral, composto por todos os senadores e deputados federais e alguns deputados estaduais enviados a Brasília pelas Assembleias Legislativas.

Esse era o principal mecanismo de que os militares dispunham para garantir a sua continuidade no poder, já que eles normalmente tinham maioria nos legislativos federal e estaduais.

Na avaliação do senador governista João Lobo (PDS-PI), a oposição defendia as eleições diretas porque seria minoritária no Colégio Eleitoral que se reuniria em 1985 para escolher o sucessor do general João Figueiredo. As eleições legislativas de 1982 haviam dado vitória ao PDS, o partido governista, e não ao PMDB, o principal partido oposicionista. O senador afirmou:

— A maioria no meu partido é a favor das eleições indiretas no pleito de 1985. O processo já foi deflagrado e essa eleição já é uma conquista do PDS. Em 1982, as urnas, pelo voto direto, deram o Colégio Eleitoral para o PDS. É um direito adquirido. Nós não temos razões para aplaudir ou acompanhar o realejo [a favor das eleições diretas] que as oposições estão fazendo funcionar em toda a opinião pública.

O líder do governo no Senado, Aloysio Chaves (PDS-PA), rebateu as acusações da oposição de que o Colégio Eleitoral não tinha legitimidade para escolher o presidente da República em nome do povo:

— Ouço aqui falar-se contra o Colégio Eleitoral. A verdade é que esse Colégio Eleitoral, formado de senadores e de deputados federais e estaduais, saiu das mesmas urnas que elegeram [em 1982] dez governadores de oposição. Como, então, falar-se da ilegitimidade do Colégio Eleitoral?

A redemocratização do Brasil já estava prevista desde o governo do general Ernesto Geisel (1974-1979), que planejou uma abertura política “lenta, gradual e segura”. Caberia ao governo do general João Figueiredo (1979-1985) concluir o processo e devolver o poder aos civis.

A abertura, no entanto, não previa eleições diretas para presidente. Foi por essa razão que, em 1984, a base parlamentar do general Figueiredo na Câmara dos Deputados ignorou o apelo das Diretas Já e impediu a aprovação da Emenda Dante de Oliveira.

Às vésperas da votação dessa emenda e na tentativa de esvaziá-la, o próprio Figueiredo enviou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição (PEC) estabelecendo que o Brasil teria eleições diretas para presidente somente a partir de 1988.

Num pronunciamento feito em cadeia nacional de rádio e TV para anunciar o envio da PEC, Figueiredo defendeu a eleição indireta e criticou a oposição:

— A eleição direta não é remédio único para nossos males nem constitui por si só fator de promoção das mudanças que todos almejamos. Igualmente falso é apresentar a eleição indireta como empecilho para efetuar as transformações que a nação almeja. O verdadeiro obstáculo à mudança está na recusa ao diálogo, na resistência sistemática à negociação, na fixação apriorística de condições inarredáveis para o entendimento.

Após a derrota da Emenda Dante de Oliveira, as atenções se voltaram para a chamada Emenda Figueiredo. Capitaneada pelo PMDB, a oposição no Congresso se mobilizou para desfigurá-la, de modo a permitir que a eleição de 1985 já fosse decidida pelo povo. Contrariado e irritado com a manobra, o presidente da República retirou do Congresso a sua PEC, que não chegou a ser votada.

Para o senador Aloysio Chaves, a oposição pagou caro pelo movimento.

— A oposição quis modificar a proposta naquilo em que ela não poderia ser modificada. Em vez de caminhar 100 metros, preferiu interromper essa caminhada, que estava sendo feita num clima de entendimento, de compreensão e colaboração como jamais houve nos últimos 20 anos [desde o início do regime militar] — acusou o líder do governo no Senado.

[caption id="attachment_39814" align="aligncenter" width="560"] Ato das Diretas Já em 1984 pede volta do voto popular: ditadura proibiu o povo de escolher o presidente[/caption]

Ato das Diretas Já em 1984 pede volta do voto popular: ditadura proibiu o povo de escolher o presidente[/caption]

Se a abertura política já estava em andamento e era certo que, mais cedo ou mais tarde, as eleições para presidente da República acabariam sendo diretas, por que Figueiredo não atendeu logo ao clamor das ruas e permitiu que a sua própria sucessão fosse decidida pelo voto popular?

O historiador Leonardo Weller, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas (FGV), e coautor do livro Democracia Negociada: política partidária no Brasil da Nova República (FGV Editora), explica que, se houvesse voto popular em 1985, a ditadura perderia o controle sobre a sucessão presidencial e poderia assistir à eleição de algum inimigo:

— O grande temor dos militares era que fosse eleito algum nome da esquerda do PMDB ou até algum esquerdista convicto, como Leonel Brizola, que havia vivido os anos da ditadura no exílio. Esse temor tinha fundamento. A população estava insatisfeita com a ditadura porque o País vivia a crise da dívida externa, a economia retrocedia e a inflação estava na casa dos 200% ao ano. No caso específico de Brizola, ele mostrou vigor político e eleitoral em 1982, quando se elegeu governador do Rio de Janeiro pelo voto direto.

O maior perigo para o regime militar, segundo Weller, era o de que esse eventual presidente inimigo partisse para o revanchismo, isto é, revogasse a Lei da Anistia, de 1979, e determinasse a punição dos militares que praticaram todo tipo de abuso ao longo dos 21 anos da ditadura, como torturas, desaparecimentos e mortes de opositores.

A Argentina, por exemplo, teve presidentes militares que, após a queda da ditadura, foram levados ao banco dos réus e condenados à prisão perpétua.

O professor diz que, para evitar um desfecho semelhante no Brasil, os militares desejavam que o primeiro governo civil fosse formado por políticos oriundos da própria ditadura.

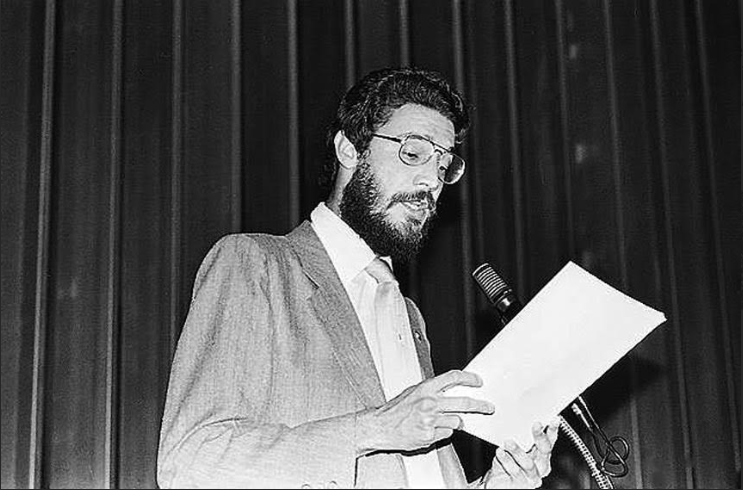

[caption id="attachment_39815" align="aligncenter" width="557"] Leonel Brizola em sua campanha presidencial em 1989: para professor da FGV, candidatos como ele fizeram os militares rejeitar as eleições diretas em 1985[/caption]

Leonel Brizola em sua campanha presidencial em 1989: para professor da FGV, candidatos como ele fizeram os militares rejeitar as eleições diretas em 1985[/caption]

No entanto, diante da inviabilidade eleitoral de Paulo Maluf, que foi o candidato oficial dos militares no Colégio Eleitoral, o cenário mais palatável para a maior parte das Forças Armadas seria a vitória de uma chapa que, embora oposicionista, fosse conservadora.

Foi justamente essa a chapa presidencial que a ditadura permitiu vencer no Colégio Eleitoral, formada por Tancredo Neves, expoente da direita do PMDB, e José Sarney, que, antes de filiar-se ao PMDB, fora presidente da Arena e do PDS, os partidos da ditadura.

— Ao aliar-se a Sarney, a mensagem que Tancredo quis transmitir aos militares foi a seguinte: “Fiquem tranquilos para me aceitarem como presidente, pois vou fazer um governo conservador e sem revanche” — continua Weller.

Os documentos do Arquivo do Senado mostram que o adjetivo mais utilizado nos discursos parlamentares da época para qualificar Tancredo Neves foi “conciliador”.

O próprio Tancredo, em seu discurso após a vitória no Colégio Eleitoral, em 15 de janeiro de 1985, atribuiu o sucesso da transição democrática a alguns atores, entre os quais não apenas o Legislativo, o Judiciário, a Igreja, a imprensa, entidades da sociedade civil e as pessoas que foram às manifestações de rua pela anistia e pelas eleições diretas, mas também as Forças Armadas e o presidente João Figueiredo.

— Venho em nome da conciliação — resumiu o presidente eleito.

[caption id="attachment_39816" align="aligncenter" width="560"] Deputado Dante de Oliveira, autor da PEC que previa a volta das eleições diretas: por pressão da ditadura, essa proposta foi rejeitada pela Congresso em 1984[/caption]

Deputado Dante de Oliveira, autor da PEC que previa a volta das eleições diretas: por pressão da ditadura, essa proposta foi rejeitada pela Congresso em 1984[/caption]

Tancredo, como se sabe, morreu sem tomar posse — e Sarney se tornou o primeiro presidente civil após a ditadura. Com a saída dos generais do Palácio do Planalto, as condições políticas enfim se tornaram favoráveis para a troca do Colégio Eleitoral pelo voto popular.

Teoricamente, a classe política poderia esperar a Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniria em 1987 para fazer isso. A missão dos senadores e deputados constituintes seria elaborar uma Constituição que acabasse de vez com o “entulho autoritário” e adaptasse ao Brasil à democracia. As eleições diretas, dessa forma, poderiam perfeitamente ser restabelecidas no País pela Constituição de 1988.

Dois motivos, porém, levaram à adoção da medida já em 1985, com a Emenda Constitucional 25. O primeiro era bem pragmático. Na eventualidade de Sarney ser impedido ou até mesmo morrer, o novo presidente do período democrático — caso não fosse instituída a eleição direta — precisaria ser escolhido de uma forma pouco democrática: pelo velho Colégio Eleitoral dos tempos da ditadura.

O segundo motivo era simbólico. A volta imediata das eleições diretas havia sido uma promessa de campanha de Tancredo Neves. Com a medida, os políticos da Nova República desejavam homenageá-lo e, ao mesmo tempo, demonstrar publicamente que, apesar de ele ter morrido, suas diretrizes de governo não haviam sido abandonadas.

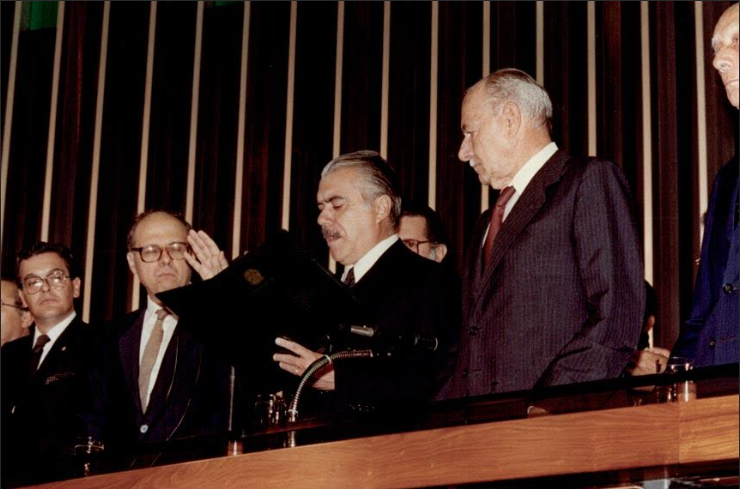

José Sarney toma posse em 15 de março de 1985: eleições diretas seriam restabelecidas exatamente dois meses depois (Arquivo do Senado)

No início de maio de 1985, o presidente José Sarney se reuniu com seus aliados para discutir os termos de uma PEC prevendo a volta das eleições diretas para presidente da República.

É provável que ele não tenha feito isso antes porque aguardava a recuperação e a posse de Tancredo Neves, a quem caberia cumprir a promessa de campanha de restabelecer o voto popular. Sarney remeteu a proposta ao Congresso em 7 de maio, 16 dias após a morte de Tancredo. Na ocasião, o presidente discursou:

— Perdemos o nosso condutor, mas não perdemos a esperança e não renunciamos ao seu compromisso.

Sarney continuou:

— Fiz questão de convidar homens de todos os partidos para esta solenidade, porque não diz respeito somente aos nossos partidos [governistas]. Diz respeito a uma vontade unânime da própria nação brasileira, a que todos nós devemos nos curvar. Eu espero que o Congresso a receba como uma demonstração inequívoca de que o governo deseja, de imediato, que as eleições diretas sejam restabelecidas.

[caption id="attachment_39817" align="aligncenter" width="560"] Sarney pede ao Congresso a aprovação de sua PEC das eleições diretas[/caption]

Sarney pede ao Congresso a aprovação de sua PEC das eleições diretas[/caption]

A PEC, contudo, não foi bem recebida por alguns parlamentares. O deputado Theodoro Mendes (PMDB-SP) reclamou que já existia no Congresso uma PEC de sua autoria, redigida em 1983, que previa o pleito direto para a presidência da República. O deputado José Genoino (PT-SP) acusou o Palácio do Planalto de ignorar as PECs que já existiam e, assim, tentar "esvaziar" o Parlamento.

O que o Congresso Nacional aprovou e promulgou não foi a PEC enviada por Sarney. Os parlamentares recuperaram e ampliaram uma proposta já em andamento, do deputado Navarro Vieira Filho (PDS-MG), que originalmente previa eleições diretas para os prefeitos das estâncias hidrominerais — o deputado fora prefeito de Poços de Caldas, cidade do sul de Minas Gerais famosa pelas águas terapêuticas.

O relator da PEC em andamento, deputado João Gilberto (PMDB-RS), redigiu o substitutivo após discuti-lo numa reunião com os líderes partidários, logo após Sarney remeter a sua proposta ao Congresso. Ele incluiu no substitutivo trechos do texto enviado pelo presidente.

“É urgente o restabelecimento das eleições diretas. E a maior homenagem que podemos fazer ao autor da mensagem [ao Congresso, José Sarney] é aproveitarmos esta oportunidade e introduzirmos o assunto neste substitutivo, com o unânime apoio das bancadas em ambas as Casas do Congresso Nacional”, escreveu João Gilberto na justificativa do substitutivo.

Com rapidez, na madrugada de 8 para 9 de maio, o Congresso aprovou a proposta de emenda à Constituição extinguindo o Colégio Eleitoral e determinando a volta do voto direto.

Por causa do golpe de 1964, os brasileiros passaram quase 30 anos sem poder escolher o presidente da República. A última vez que foram às urnas com esse fim havia sido em 1960, quando o vencedor foi Jânio Quadros. Após o restabelecimento das eleições diretas, os cidadãos finalmente voltaram a escolher o presidente em 1989, quando elegeram Fernando Collor — mas o que estava em vigor já era a Constituição de 1988, que também prevê eleições diretas, e não mais a emenda de 1985 à Constituição da ditadura.

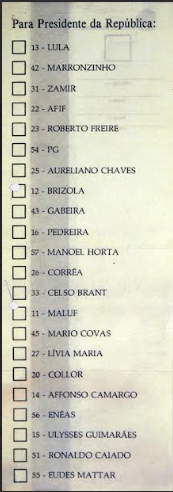

[caption id="attachment_39818" align="aligncenter" width="173"] Cédula de votação da eleição de 1989[/caption]

Cédula de votação da eleição de 1989[/caption]

Além do voto direto para presidente da República, a Emenda Constitucional 25, de 1985, trouxe outras novidades. Estabeleceu, pela primeira vez na história, a possibilidade de segundo turno, a ser convocado sempre que o candidato mais bem posicionado não obtiver a maioria absoluta na primeira votação.

A medida restaurou o voto direto para os prefeitos das capitais, das estâncias hidrominerais e dos municípios localizados em área de segurança nacional. Também liberou o voto dos analfabetos, proibido desde 1881, na época do Império, e facilitou a criação de novos partidos, permitindo que os comunistas, na clandestinidade desde 1946, voltassem a se organizar legalmente.

Card link Another link